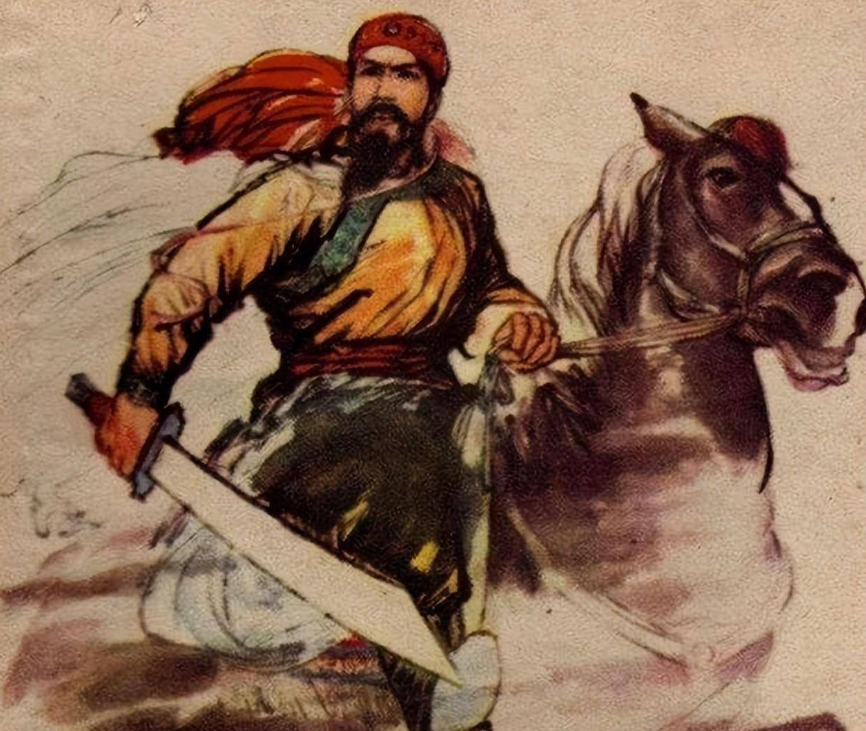

罗大纲是中国明朝时期的一位杰出将领,他在战争中表现出色,功劳卓著,被誉为“华夏一虎”。然而,尽管他的战功仅次于石达开,却没有被封为王。这个问题一直备受广大历史爱好者和学者的关注。

明朝时期的封爵制度

明朝时期的封爵制度,是以功绩和品德为基础的授爵制度。官员在得到特定成就后,由皇帝授予不同等级的爵位,如伯公、侯爵、车驾、王爵、国公等。封王是最高等级的爵位之一,只有在极为特殊的情况下才会被授予。

在政治背景下,封王是一项重大的政治举措。在明朝时期,只有皇帝有权力进行封号,因此封王需要获得皇帝的赞同。凡是被封为王的人,往往是对当时社会发展和政治运动有重大贡献的人物。相关措施既表彰功劳、激励人心,也具有政治利益。

我们需要考虑罗大纲个人特征上的问题。封爵制度的制定是以官员为中心的,对于军事领袖而言,晋升和封号需要考虑到对他们整个职业生涯的影响,需要确保将来的稳定和有效性。罗大纲个人品质虽不尽如人意,但却是非常坚韧和优秀的战士和指挥官。然而,由于他在个人道德品质上的欠缺,皇帝没有选择授予他王爵,而是为他授予了伯爵爵位。

我们需要考虑历史因素上的问题。明朝时期是一个势力并存的时期。皇帝必须在各个势力之间谨慎行事,以避免引发内战。封王作为一项政治手段,不能随意使用。此外,明朝时期存在着天下诸侯的传统,如凤阳、广西等地的诸侯势力。如果皇帝过于慷慨,不辨敌我的封官授爵,将会侵犯到海内外势力之间的利益平衡。

罗大纲战功卓著,功劳仅次于石达开,但没有被封王与政治背景、个人品质和历史因素密不可分。每个时代都有其自身的特点,我们不能单从一个人的角度考虑问题,需要站在历史的角度上深入了解整个时代的脉络和生态环境。