近日,张纪中妻子杜星霖在直播中面对"婚姻无爱"质疑时,以"爱不爱与公众无关"的强硬态度引发舆论海啸。这场看似寻常的明星婚姻争议,实则撕开了当代社会关于私人领域与公共道德的深层矛盾,折射出公众人物生存困境与大众舆论审判的复杂关系。

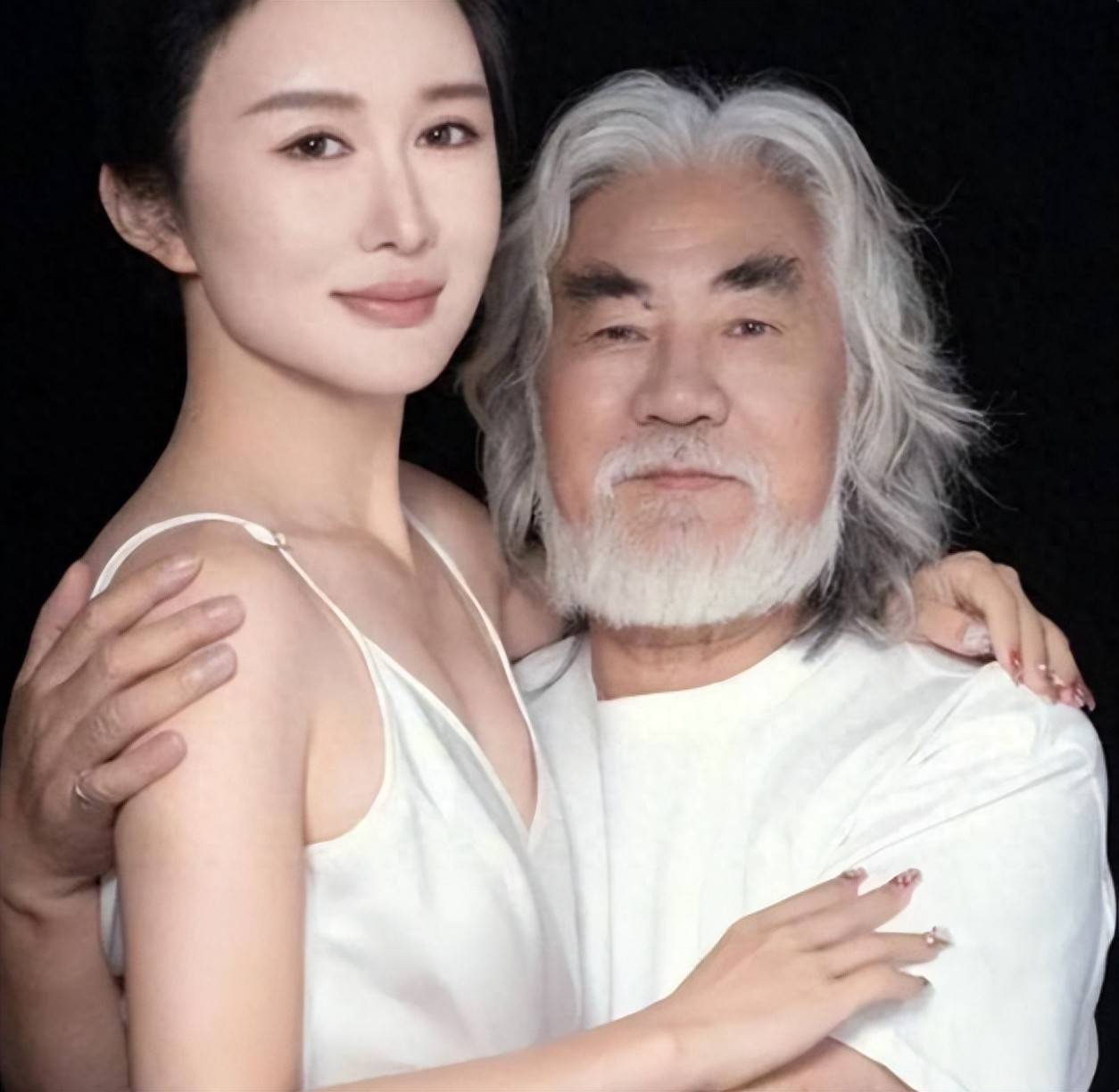

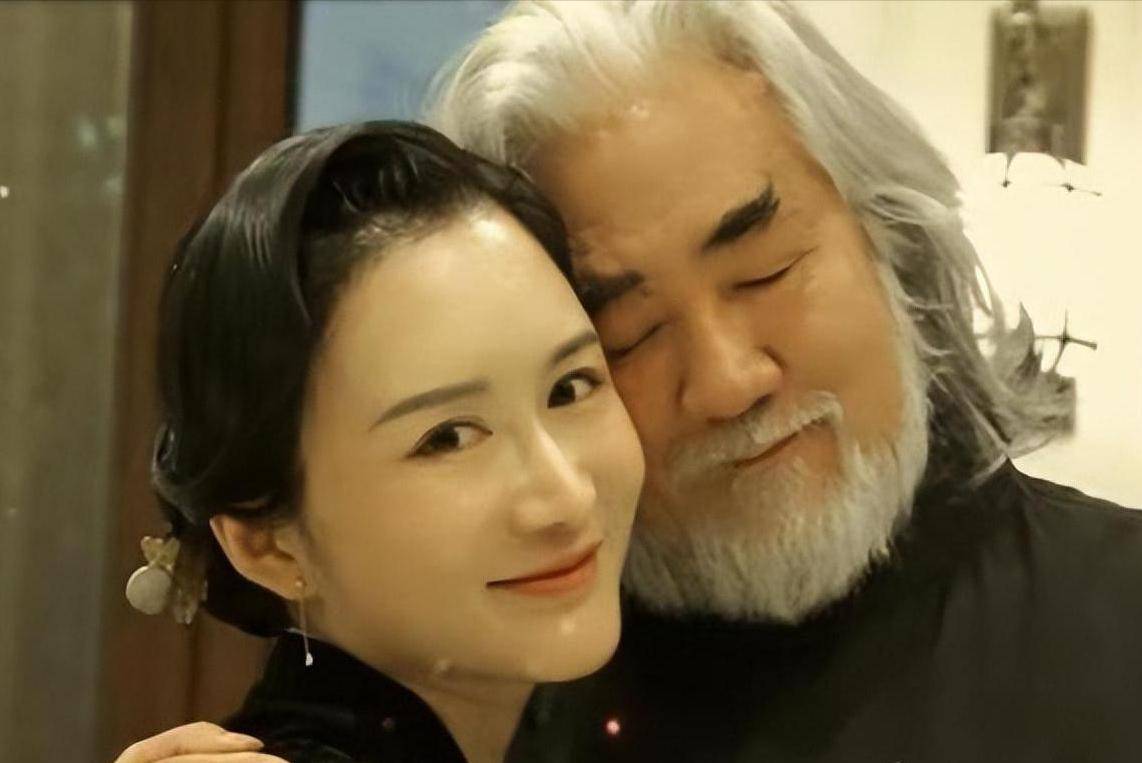

杜星霖与张纪中相差31岁的婚姻,曾以"才华吸引论"和"年龄数字论"收获大量祝福。彼时她将这段关系定义为"灵魂共舞",用"爱情超越年龄"的浪漫叙事构建公众形象。然而近期七夕送礼敷衍、旅游搀扶时的嫌弃表情,以及直播中调侃丈夫"老人味"等细节,形成了戏剧性反转。这种前后矛盾的叙事,恰似法国哲学家福柯所言"话语即权力"的具象化——公众人物在社交媒体时代既是被凝视的客体,也是自我叙事的操盘手。

值得玩味的是,杜星霖在回应中刻意强调"成年人自主权",这与其早年接受采访时"被才华吸引"的柔情形象形成强烈反差。这种从"情感共同体"到"利益共同体"的话语转换,暴露出明星婚姻叙事的内在脆弱性。正如社会学家戈夫曼的"拟剧理论"所揭示,公众人物的婚姻本质是一场需要持续表演的戏剧,而当幕布意外拉开时,观众看到的往往是精心设计的台词与即兴发挥的混杂。

杜星霖"若无钱无地位便不嫁"的坦诚,犹如投入平静湖面的巨石,激起了关于婚姻本质的深层讨论。支持者援引社会学交换理论,认为这段关系本质是资源互补的理性选择——75岁导演的行业资源与43岁妻子的生育价值形成置换。反对者则搬出浪漫主义传统,质疑"没有爱情的婚姻是否具备道德正当性"。

这种争议背后,是当代社会婚姻观念的结构性变迁。国家统计局2024年数据显示,我国离婚率连续12年攀升,初婚年龄推迟至28.6岁,折射出传统"白头偕老"观念的瓦解。在豆瓣"反恋爱脑"小组超200万成员的集体狂欢中,我们看到年轻一代对情感纯粹性的祛魅;而《消失的她》等影视作品的热映,则暴露出公众对婚姻功利性的集体焦虑。

当网友以"抢了娘和女儿"的伦理批判介入他人婚姻时,实际上触碰了现代社会的边界难题。法国思想家鲍德里亚预言的"超级监视社会"正在应验:直播镜头下的婚姻细节被无限放大,私人对话成为公共谈资,情感隐私遭遇数字化解构。这种现象在抖音、微博等平台的数据狂欢中尤为明显——#老婆回应婚姻无爱#话题24小时播放量突破5000万次,每个点赞都在参与构建道德审判的集体仪式。

但吊诡的是,当公众以"守护道德"之名实施舆论惩戒时,往往陷入自我消解的悖论。正如杜星霖反问"是否抢了你家人"所揭示的,道德批判者自身也在建构新的权力关系。这种"以正义为名的暴力",恰如英国法理学家边沁描述的"全景监狱"——每个人既是囚徒又是狱卒,在数字围城中相互窥视。

在这场舆论风暴中,张纪中夫妇的婚姻已超越个体范畴,成为观察当代社会价值观裂变的标本。当我们在键盘前敲下批判或祝福时,或许更应思考:在算法编织的信息茧房里,我们究竟是在守护道德底线,还是在消费他人的痛苦?这个问题的答案,或许就藏在每个人对"边界"二字的重新定义之中。