摘要:本文旨在以科学逻辑思维,剖析福耀科技大学在其初创阶段所呈现的办学模式与“对标世界顶尖研究型大学”宏伟愿景之间的深刻矛盾。基于其现行的企业化管理、资源投入模式及人才理念,本文严谨论证了其当前路径更倾向于构建一所服务于特定企业群的“高端职业技术大学”,而非普林斯顿、斯坦福式的顶尖研究型学府。文章进一步指出,其管理模式中存在的人才激励悖论与权力结构困境,若不进行根本性变革,将不可避免地导致顶尖学术人才流失,最终使崇高愿景沦为空谈。本文最后对两种可能的未来图景进行了展望。

引言:

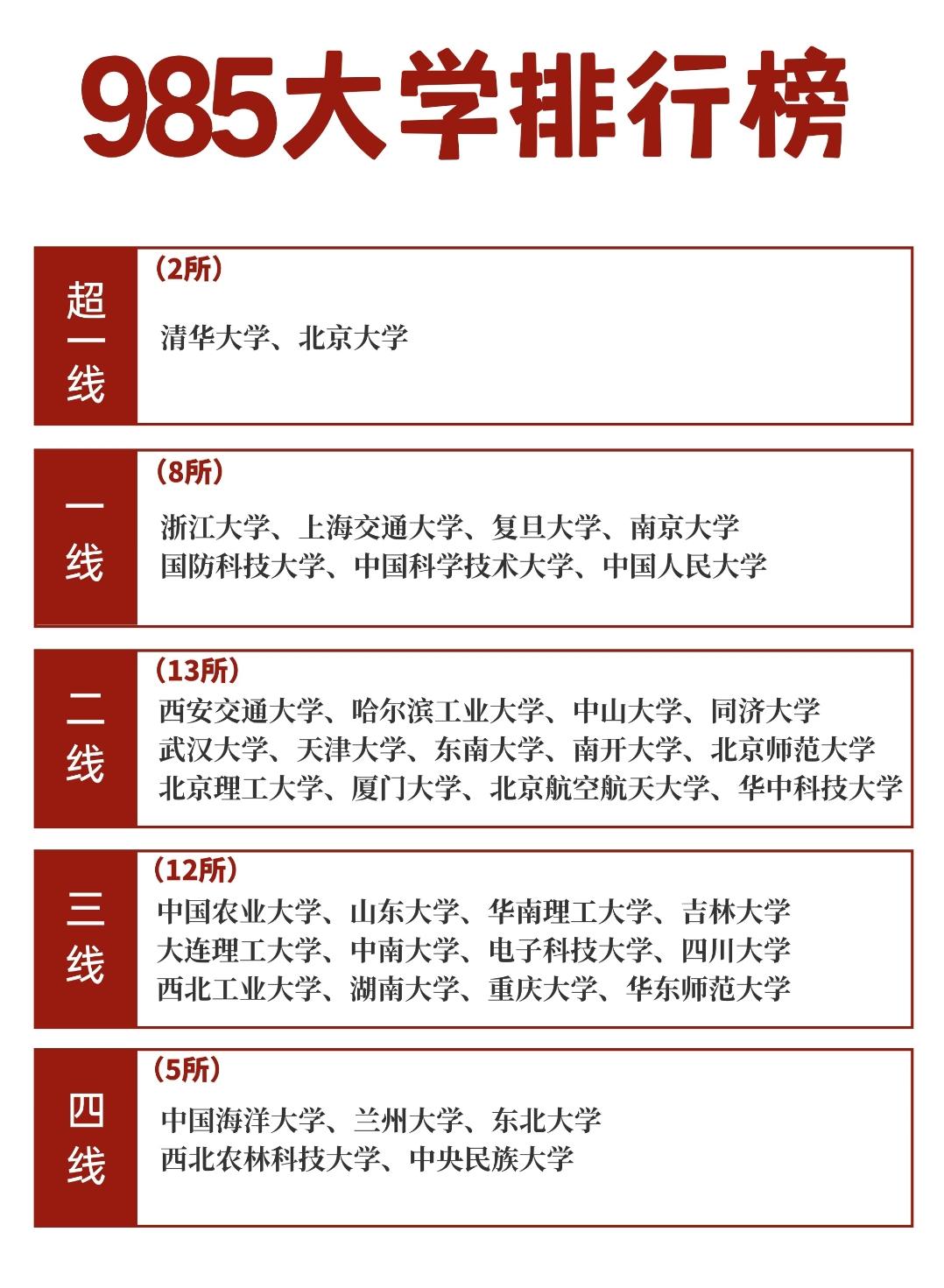

在中国高等教育改革与产业升级融合的探索中,福耀科技大学的创立备受瞩目。其创始人所宣称的“对标斯坦福、MIT”的愿景,激发了社会对一所中国式世界一流创新型大学的期待。然而,大学的灵魂在于其师资,而师资的聚集与发展则深深植根于制度设计、资源保障和文化氛围之中。本文基于对福耀科大初期实践模式的观察,从科学逻辑推理出发,对其办学路径进行深度述评,旨在回答一个核心问题:在现行模式下,福耀科大究竟将走向何方?

一、 核心科学问题的逻辑辨析:是斯坦福还是高端职校?

福耀科技大学的定位是斯坦福大学还是高端职业技术学院?这是非此即彼的二元选择,其答案由办学体系的“基因”所决定。可以通过一个简单的逻辑三段论进行推导分析:

大前提(公理):世界顶尖研究型大学(如斯坦福大学、普林斯顿大学)的核心基石是“教授治学、学术自由与资源保障”。其成功依赖于吸引并留住最顶尖的科学家,为他们提供充裕的、无定向要求的启动资金和长期支持,鼓励他们进行好奇心驱动的、前沿的、甚至是高风险的原始创新。其产出是革命性的知识、开创性的理论和高影响力的专利,其价值在数十年后方能显现。

斯坦福大学培养出了近百位诺贝尔奖得主。诺贝尔奖的一个显著特点是有明显的滞后性,授奖往往比成果发表晚几十年。这也是科学研究的典型特点。今年的诺贝尔生理学或医学奖得主在1995年就作出了关于调节性T细胞的研究,可是这项研究在当年并未得到主流认可,直到2001年发现相关基因后才引起关注。今年诺贝尔物理学奖得主的研究是在1985年发表,因其在量子计算领域中的应用价值在近些年才得到越来越多的认可。德鲁·魏斯曼(Drew Weissman)和卡塔林·卡里科(Katalin Karikó)在2005年申请了RNA疗法的专利,然而mRNA疫苗大放光彩也是那十多年后的事情。

这样的成果能否出现福耀科技大学?答案非常明确:绝无可能!

因为现在的福耀科技大学不欢迎这样的研究。搞这种研究的教授,哪怕你是诺贝尔奖得主,在福耀科技大学里也是寸步难行。

小前提(观察):福耀科技大学现行模式呈现以下特征:

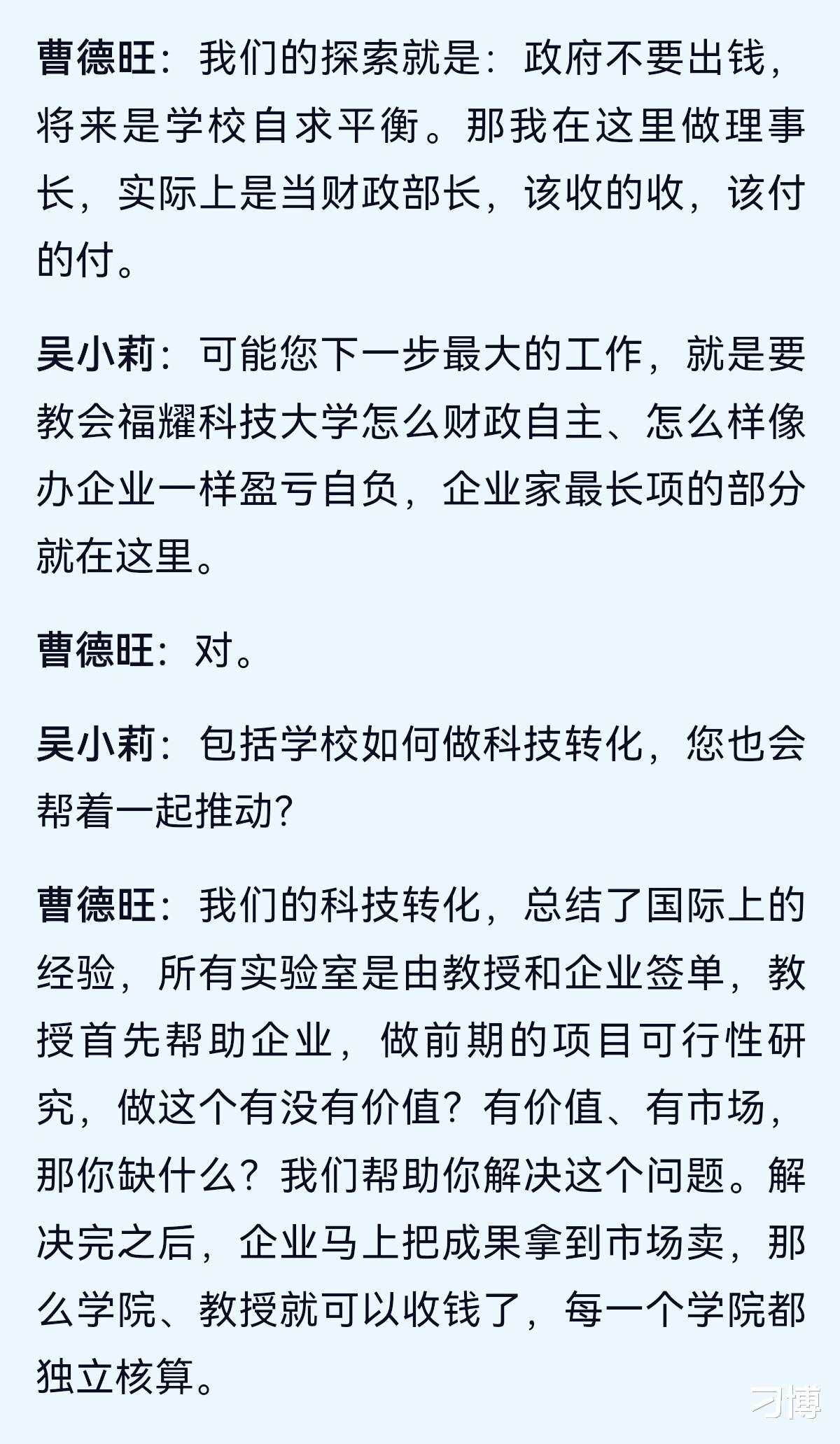

资源模式:缺乏国际通行的“启动基金”与“安家费”,要求教授“带资进组”,将企业共建联合实验室作为核心资源渠道。

定位模式:研究导向明确指向“解决企业所需的实际问题”,服务于“头部企业”的当前技术需求。

研究引力波的、研究黑洞的科学家能拿诺贝尔奖,可是引力波、黑洞能够开发出什么技术、什么应用,谁也不知道。他们的成果怎样“拿到市场卖”?即使是技术研发,从技术研发到应用也需要一段时间,这期间教授们该伸手向谁乞讨经费?教授不是教授,是“企业劳工”,是“乞丐”,如此的学校怎能留住人才?

基于这种企业管理模式,真正的学术领袖(如校长或院长)的权力可能会被架空,人事权、财政权等很可能会落到企业中层领导那里。学校不是学术驱动,而是演变成管理驱动、利益驱动。甚至不排除有借福耀科技大学的平台兜售伪科学、伪技术的可能性。

结论(推理):福耀科技大学的现行模式(小前提)与世界顶尖研究型大学的成功基石(大前提)在根本逻辑上完全相悖。其模式在基因上更接近一所高效的“企业研究院”或“高端职业技术大学”。后者以解决特定应用问题、培养熟练技术工程师为目标,其研发周期短,成果导向明确,与市场需求紧密结合。

因此,从科学逻辑上可以严谨地回答:除非发生根本性的范式转变,否则福耀科技大学在现有路径依赖下,绝无可能成为普林斯顿、斯坦福式的大学。 它更可能的归宿,是一所资源来源企业化、研究内容应用化、人才输出定向化的“二流高端职业技术大学”,或称“企业定制大学”。

二、 人才激励悖论与系统崩溃风险

任何组织系统的可持续发展都依赖于正向的激励反馈循环。福耀科技大学现行模式却存在一个致命的“人才激励悖论”。

悖论阐述:它期望吸引世界一流的“狮子”(顶尖科学家),却只提供驯服“猎犬”的激励条件(解决企业问题、自带资源),并试图用管理“羊群”的方式(行政架空、缺乏尊重)进行约束。

逻辑推理:真正顶尖的科学家(尤其是青年才俊)追求的是学术创新的自主权和探索未知的成就感,他们必然被更能保障其学术自由与资源支持的机构(如传统名校、新型公办研究型大学)所吸引。

当前模式筛选出的,或许将是更倾向于应用开发、善于获取企业资源的学者,但这与创建“世界一流”的原始创新高地目标相左。

当学术领袖(如校长或院长)被架空,无法保障教授的正常学术研究,无法完成高分学生的培养目标,甚至无法兑现人才引进时的承诺时,其信用体系即刻崩塌。这不仅使现有人才感到失望,更向全球学术市场释放出极度负面信号:此处学术无自主,管理唯上。

预测与推断:基于此悖论,可得出一个近乎必然的推论:在2-3个周期内(招生、考核、评聘),现有模式下顶尖学术人才(包括有抱负的学术领导)的大规模流失将是高概率事件。 系统的初始设计缺陷,若不修正,将导致系统走向“劣币驱逐良币”的崩溃边缘,愿景终成泡影。

三、 总结与展望

总结: 福耀科技大学的理想与现实之间的鸿沟,源于其内在的逻辑冲突。它试图用“企业功利主义”的引擎,驱动“学术理想主义”的列车,其结果必然是南辕北辙。尊重、信任与资源是吸引学术狮子的法宝,而命令、管控与功利计算只会吓走他们。学术领导之外的管理体系及其代表的短视文化正在系统性侵蚀这所新生儿大学的立校之本。

展望: 福耀科技大学的未来面临两条截然不同的路径:

路径一(延续现状):固守当前模式,最终明确其作为“高端企业技校”的定位。它可能在某些特定应用技术领域取得成效,为企业输送合格技术人员,但将永远与“世界一流”、“原创研究”、“科学殿堂”等词汇无缘。并可能因人才流失而陷入发展停滞。

路径二(彻底改革):进行一场深刻的“学术革命”。核心是信任与授权:真正赋予学术领袖人事与财政权;建立符合国际学术惯例的教授聘任、考核与资源支持体系;明确基础研究与应用研究的并行地位,尊重前者的不确定性和长期性;重塑大学文化,将教授奉为学校的核心资产而非成本负担。唯有如此,才有一线生机去触碰最初的梦想。

创办一所伟大的大学,需要的是博大的胸怀、非凡的远见和持久的投入,其核心是对“人”的尊重和对“规律”的敬畏。福耀科技大学正站在这个十字路口,它的最终答案,将由其能否克服自身的逻辑悖论来决定。

作者:铁树王

评论列表