记者 赖武慧

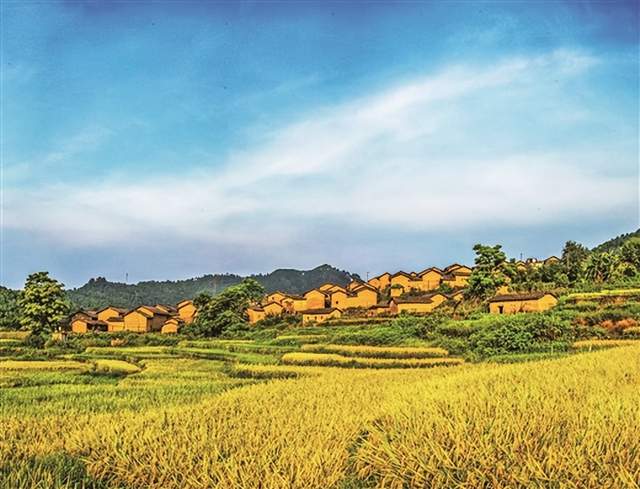

金秋十月,走在上林县的田野间,微风拂过,稻香扑鼻,沉甸甸的稻穗随风摆动掀起层层麦浪,在蓝天白云的映衬下,勾勒出一幅美丽的画卷。这片被联合国认证为“世界长寿乡”的土地,既留存着千年农耕文明的印记,又涌动着现代发展的活力,用“传统为根、创新为翼”的方式,将耕种智慧代代相传。

千年稻作:从唐碑记载到自然馈赠

据上林县农业农村局介绍,上林大米的种植历史可以追溯到唐代。最早的记载见于公元682年的《六合坚固大宅颂碑》与公元697年的《智城碑》碑文。石碑上清晰记载了当地稻作盛况:“前临沃壤,凤粟与蝉稻芬敷”“黎庶甚众,粮粒丰储”。其中“蝉稻”因三、四月份蝉鸣时节播种而得名,是古人顺应时令耕种的生动见证。千年来,这份农耕传统能延续至今,离不开上林得天独厚的自然禀赋。

北回归线横穿全境,大明山脉西南侧的大气阻滞作用,造就了上林独特的气候:气候温和、雨量充沛,年均光照充足,无霜期虽短,却让水稻拥有更长的生长期与灌浆期,为米粒积累更多营养。

上林县水资源丰富,河流众多。清水河横贯全县,80条大小支流与51座水库编织成水网,24.54亿立方米的地表水与地下水,经石英矿压电效应转化为小分子、微碱性的优质水源,成了水稻的“生命之泉”。

土壤更是上林大米的“营养宝库”。当地以砂壤土为主,团粒结构优良,2023年土壤三普数据显示,土壤有机质平均含量达42.9g/Kg,93.66%的土壤有机质含量≥30.0g/Kg,丰富的氮、磷、钾元素,能让水稻根系充分吸收养分。这般“山清水秀气纯净”的环境,让上林大米从源头就自带“优质基因”。

耕作之变:从牛耕人作到生态品牌

千年来,上林人秉持“与自然共生”的耕作理念:以水稻梯田为核心,牛拉犁、人插秧是田间常态,“稻渔共生”更是世代相传的智慧。稻田里养鱼、养鸭,鱼鸭吃虫除草,粪便化作天然肥料,无需化学农药、化肥,形成闭环生态循环,农家肥的广泛使用,也让土地始终保持可持续生产力。

随着时代发展,上林农耕开始走“传统为核、创新为表”道路。如今走进田间,小型农机已替代大部分人畜力,插秧机、收割机高效作业;“稻渔共生”也升级为特色产业;“上林大米”与“禾花鱼”成了响当当的地标品牌。

2012年12月28日,上林大米获国家质检总局批准为中国地理标志保护产品,成为广西首个获此殊荣的地方名优产品;2017年又拿下地理标志证明商标、2019年入选“广西好嘢”农业品牌目录。《地理标志 上林大米》广西地方标准已于2023年2月17日正式发布、实施。截至目前,16家大米企业获授权使用“上林大米”地理标志,2家企业实现规模化加工。

“万亩垌香米产业示范区稻田连片,水稻种、管、收基本已经实现全程机械化。”上林县农业农村局副局长蒙茂昌说。全县大米加工年产能达28万吨,实现大米精细化加工,提升大米外观和口感等品质。全县日烘干能力1096吨,0.22万立方米冷库与5万吨仓储能力,构建起“从田间到餐桌”的完整产业链。现在的上林大米,米粒呈长椭圆型、色泽清白有光泽,煮出的米饭香软爽口,直链淀粉、胶绸度等指标均优于国家标准,成了消费者口中的“放心米”。

传承之策:从文化保护到三产融合

为让千年农耕文化“活”起来,上林县打出“保护+创新”组合拳。在霞客桃源景区、清水河沿岸及特色梯田区域,上林县对传统稻作系统进行整体性保护,维持原有景观与耕作模式,打造成金字招牌,让农民靠种植传统水稻、开展生态种养就能获得高收益,守住农耕文化的“根”。

“农事+文旅”让农耕文化有了“新玩法”。上林通过“中国农民丰收节”暨上林 “稻渔节”组织一系列活动,将非遗民俗与农耕文化充分结合:稻田变身“体验场”,游客挽起裤脚下田抓鱼、弯腰体验插秧,非遗民俗表演与农耕工具展示同步开展,让人们在互动中感受农耕乐趣。大明山茶园开发采茶、制茶研学课程,游客在亲手翻炒茶叶的过程中,读懂传统茶文化的韵味。

现代科技的注入,更让农耕智慧焕发新活力。每到春耕时节,技术人员深入田间地头,推广水稻增密增穗技术、大豆玉米带状复合种植技术,指导农户运用农用地安全利用“GTP+”技术,通过水分调控、土壤调理、品种替代等环境友好型农用地安全利用技术措施,在不改变原有田块布局的前提下提升稻谷品质。

销售端也与时俱进。上林县振林农村投资发展有限公司组建电商团队,在主流平台开设旗舰店,直播镜头里展示稻田风光、稻谷加工过程,让大家了解上林大米“从稻田到餐桌”的全过程,吸引了更多消费者,线下市场更是覆盖了广西及周边省份。

从唐碑记载的“粮粒丰储”,到如今地理标志产品的畅销;从牛耕人作的传统梯田,到全程机械化的产业示范区;从单一水稻种植,到“农业+文旅”“生态+品牌”的多元发展,上林县用千年沉淀的农耕智慧,在新时代走出了一条“守正创新”的发展路。这片土地上,传统从未过时,而是与现代携手,续写着农耕文明的新故事。