文|老达子

本文共2823字,阅读时长大约6分钟

前言“伏久者,飞必高;开先者,谢独早。”明代《菜根谭》里的这句哲语,像一把浸过岁月的钥匙,恰好能打开这位6岁女童的人生密码:那些看似站在影子里的起步,往往藏着最坚韧的向上力。

她6岁进宫路,没有红绸裹身的荣耀,没有家人相送的排场,只是以官女子身份,给乾隆皇帝的女儿做伴读。可谁能想到,这个沉得住气的小伴读,会在往后的54年里,成为大清后宫的定海神针呢?

今天老达子就来跟大家聊聊什么叫伏久者飞必高~

6岁进宫,23岁成六宫之主乾隆四十七年(1782年),6岁的她被送进紫禁城,名义是官女子,实则是给乾隆最疼爱的小女儿固伦和孝公主做伴读。和孝公主比她大1岁,是乾隆捧在手心怕摔了的宝贝,选伴读的标准不是会端茶,而是出身清白、性情稳当。

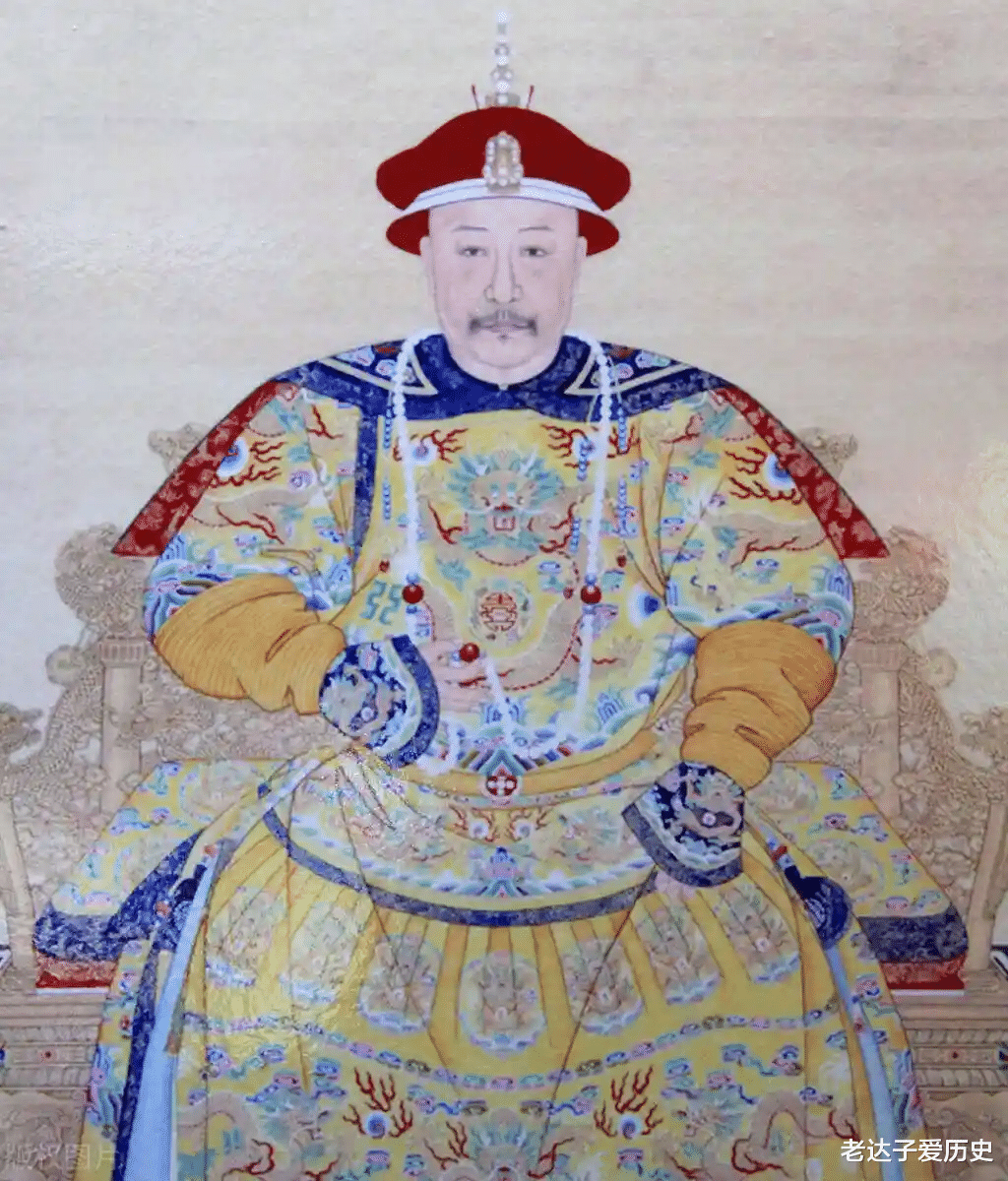

乾隆五十五年(1790年),15岁的钮钴禄氏迎来人生第一个转折点。这一年,乾隆把她赐册给嘉亲王颙琰做侧福晋。

为什么是她?《清史稿》里没明说,但我们能从当时的背景猜透乾隆的心思:颙琰的嫡福晋喜塔腊氏(后来的孝淑皇后)身体不好,需要一个能帮着管王府的侧室;钮钴禄氏“静”的性格,刚好补上喜塔腊氏弱的短板。

更关键的是,她的家族(镶黄旗钮祜禄氏)是清代八大贵族之一,既有背景又不跋扈。乾隆要的,是能撑得起储君后院,又不会惹事的女人。

嘉庆元年(1796年),颙琰即位,钮钴禄氏被册封为贵妃,这是清代后妃中的第二等(仅次于皇后),比普通侧福晋升了两级。但真正的转折点,出现在嘉庆二年(1797年):

这一年,嫡皇后喜塔腊氏病逝,嘉庆立刻下旨:册贵妃钮祜禄氏为皇贵妃,摄六宫事。摄六宫事是什么意思?就是代理皇后管理整个后宫。

嘉庆四年(1799年)正月,乾隆太上皇去世,嘉庆终于亲政。这年十月,他下旨立皇贵妃钮祜禄氏为皇后。

为什么等了两年?不是嘉庆犹豫,而是清代守孝制度。乾隆去世,嘉庆要守孝27个月(斩衰),不能办婚礼。更重要的是,这两年是对钮钴禄氏的试用期,她摄六宫事期间,做了两件让嘉庆彻底放心的事:就是照顾嫡子旻宁和平息后宫矛盾。

把这些时间点串起来,就是钮钴禄氏最真实的升级路:

6岁(1782年):进宫伴读→乾隆观察期;

15岁(1790年):被指为嘉亲王侧福晋→储君后院备选帮手;

20岁(1796年):封贵妃→嘉庆即位后的第二把手;

21岁(1797年):晋皇贵妃,摄六宫事→后宫实际管理者;

23岁(1799年):立为皇后→正式成为六宫之主。

而她接下来要面对的,是更难的挑战:管后宫54年。

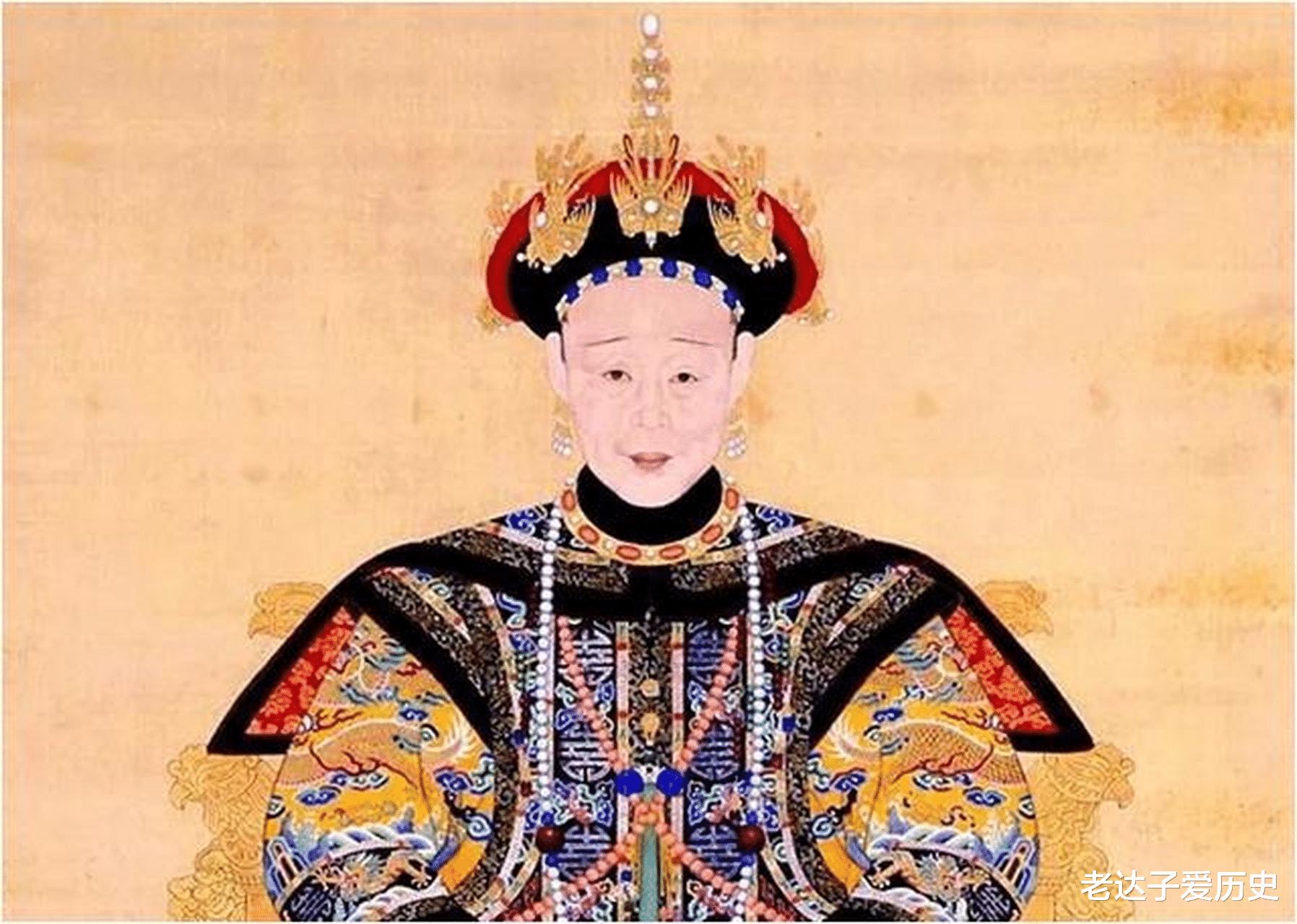

管后宫54年要算清钮钴禄氏管后宫54年的数字账,得先翻开《清实录》里的时间坐标轴——不是从她当皇后开始算,而是从嘉庆二年(1797年)以皇贵妃身份摄六宫事(代理管理后宫)起,到道光二十九年(1849年)去世为止,横跨嘉庆、道光两朝,刚好是54个年头。

嘉庆二年(1797年),嫡皇后喜塔腊氏病逝,21岁的钮钴禄氏以皇贵妃身份接过摄六宫事的旨意。《清仁宗实录》里写得明白:所有六宫事务,均由皇贵妃总理,相当于把后宫的行政权、人事权、财务权全交了出去。

她怎么总理?不是靠罚跪打板子,而是用规矩兜底,人心填缝:既要立规矩,又要暖人心。

嘉庆十三年(1808年),钮钴禄氏过千秋节(生日),嘉庆给她的赏赐里夹了张纸条,写着六宫表率,母仪天下。这是皇帝对她12年管理的绩效考核,比任何金器都实在。

嘉庆二十五年(1820年),嘉庆突然去世后,嫡子绵宁继位为帝(也就是道光)。即位后,道光尊她为恭慈皇太后,但后宫的管理权,依然攥在她手里。

她在道光朝管后宫,更加从容了。因为多了太后的威望,少了竞争的压力,反而更能按稳字诀来。

很多人说后宫是吃人的地方,可钮钴禄氏用54年证明:后宫不是战场,是家。管好了家,就能成为皇帝的助力,成为王朝的稳定器。

嘉庆朝,她让后宫不添乱,帮嘉庆挡住了后院起火的麻烦。到了道光朝,是她稳住了后宫,帮道光稳住了内忧外患的局面。

直到道光二十九年(1849年)她去世,道光哭着说:太后走了,朕的‘定海神针’没了。

她到底赢在哪?首先是赢在门第的底气上,钮钴禄氏来自满洲镶黄旗,祖上是努尔哈赤的开国五大臣之一额亦都。这位老臣跟着努尔哈赤打了一辈子天下,家族世代都是根正苗红的勋贵。到她父亲恭阿拉这代,虽然没封王拜相,但也是礼部尚书,标准的大家闺秀出身。

乾隆选儿媳最看重什么?门第匹配。嘉庆是未来的皇帝,继后必须是能撑起后宫门面、连接皇族与勋贵的纽带,钮钴禄氏的出身刚好是满分答卷。

其次是赢在性格的稳劲儿。《清仁宗实录》里用性度宽和,持躬端谨形容她,翻译过来就是情绪稳定,做事靠谱。比如嘉庆的第一任皇后孝淑睿皇后去世后,乾隆连商量都没跟嘉庆商量,直接下旨让她以皇贵妃身份摄六宫事(代理皇后)。

要知道,后宫几百号人,妃嫔们个个都盯着皇后之位,没点镇场能力根本压不住。但她上位后,既没清算前皇后的旧人,也没提拔自己的亲信,反而把后宫的吃穿用度、妃嫔俸禄打理得井井有条,连乾隆都夸她克娴内则。

最后是赢在格局的大气。她亲生的儿子有两个(绵恺、绵忻),但对嘉庆的长子绵宁(后来的道光)却视同己出。比如绵宁小时候得天花,她亲自守在床边喂药,连衣服都没脱过。

后来嘉庆死得突然,传位诏书找不到,她直接下旨让绵宁继位——这份信任让道光一辈子都对她恭恭敬敬。要是她当年偏心自己的儿子,说不定就会闹出血腥的夺位之争,她也不可能安安稳稳当几十年太后。

后世评价钮钴禄氏的一生,后世学者如喻大华等称她为“儒家理想皇后的模板。不是因为她有多传奇,而是因为她活成了清王朝理想后妃的模板。

《清史稿・孝和睿皇后传》里写她宣宗恭谨备至,事太后以孝闻,意思是道光对她的孝顺连史官都觉得少见。道光自己也在《清宣宗实录》里说:“皇太后淑慎温恭,慈祥和惠,凡宫廷庶务,均能克勤克俭,率由旧章”。翻译过来就是太后既温柔又节俭,什么事都按规矩来。

清代后妃里,有的仗着宠爱飞扬跋扈(比如顺治的董鄂妃虽受宠但早逝),有的干预朝政被骂(比如慈禧),但钮钴禄氏一辈子没碰过这些忌讳。

当皇后时,她从不过问嘉庆的朝政;当太后时,道光要给她修宫殿,她拦着说能住就行,别浪费钱;连自己的儿子犯了错(比如绵恺仗着太后宠爱违法乱纪),她都主动让道光惩罚。这份知分寸,在后宫里太少见了。

后世历史学家评价她,说她是最符合儒家标准的皇后。儒家讲妇德、妇言、妇容、妇功,她全占了:妇德是贤淑,从不多嘴是非;妇言是谨慎,从不说越界的话;妇容是端庄,一辈子保持皇后的威仪。

其实钮钴禄氏的成功,本质上是熬出来的。熬得过浮躁的年少,也要熬得住后宫的寂寞。她没有像武则天那样争权,也没有像杨贵妃那样受宠,却用稳和仁,站到了后宫的最高位。

直到道光二十九年(1849年)她去世时,道光已经68岁,还亲自守在灵前哭着说:“太后待朕,如同亲母”。这份跨越半个世纪的母子情,正是她模范皇后的最好注脚。

从伴读丫鬟到清代模范皇后,钮钴禄氏的故事告诉我们:后宫的胜负,从来不是靠争,而是靠守——守住初心,守住分寸,守住格局,自然能走到最后。

老达子说钮钴禄氏的故事,其实戳破了很多宫斗剧的谎言:后宫的赢家,从来不是最会斗的,而是最会守的。