一道符咒请神明,一段咒语驱邪煞。清代手抄本揭秘古人如何与超自然力量对话。

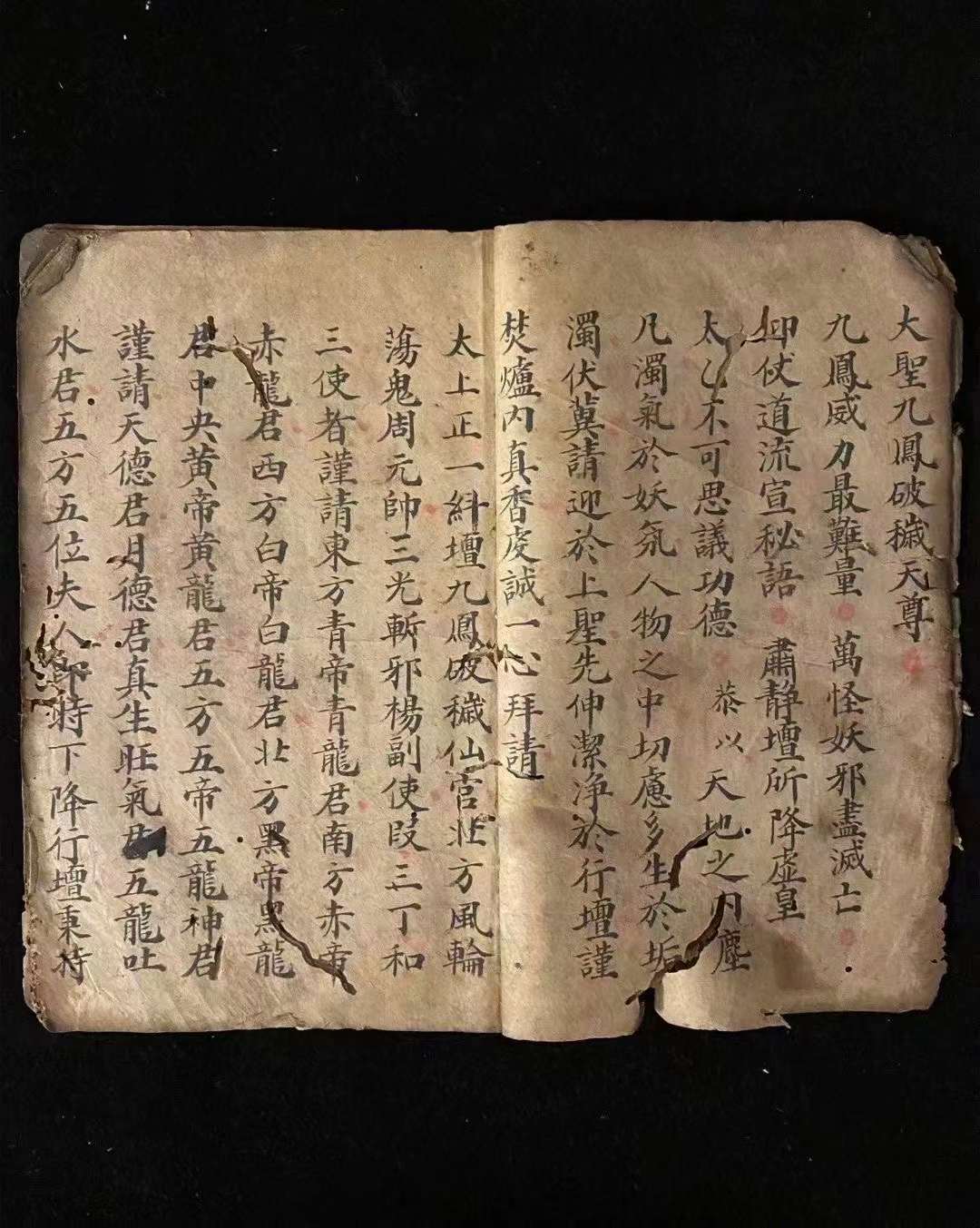

烛光摇曳,朱砂点点。这部《请神制煞驱邪符法》手抄本虽仅44页,却凝聚了古人应对超自然世界的完整智慧。从架神科到普庵咒,从天皇令到包公咒,每一道符法都蕴含着深厚的文化密码。

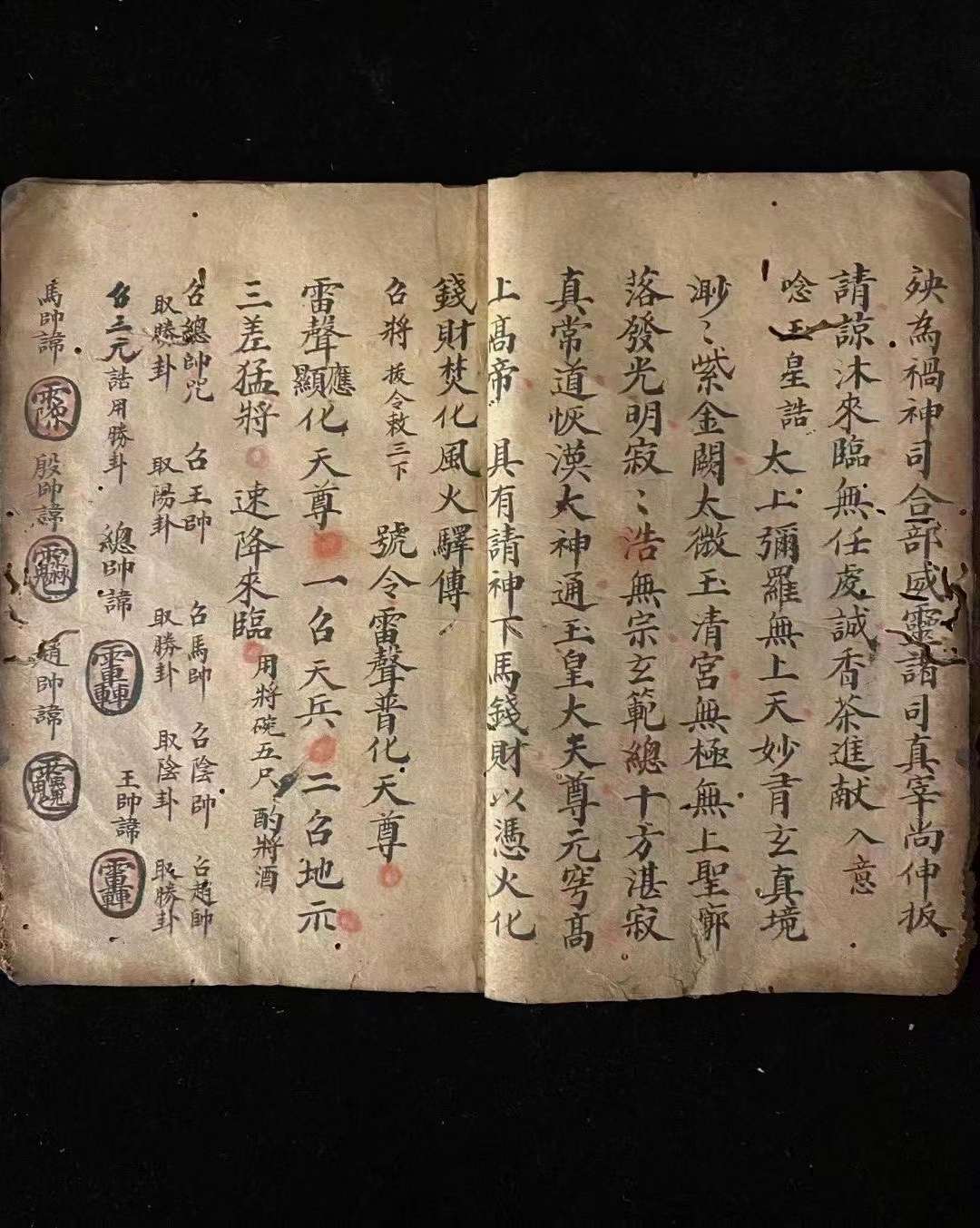

在古代社会,人们相信疾病灾祸往往与超自然力量有关。这部符法书就是古人应对这些未知力量的"操作手册",其中记载的方法融合了道教法术、民间信仰和地方习俗,是研究传统信仰的珍贵文献。

"架神科"是整套符法的核心所在。这部分详细记录了请神所需的完整程序:从设坛、净场到请神、送神,每一步都有严格规范。

古人认为,请神不是简单的召唤,而是要以最虔诚的心态,通过正确的仪式,搭建人神之间的桥梁。仪式中的每个细节——从香烛的摆放到供品的准备,从法师的服饰到念诵的语调——都关系到请神的成败。

特别值得注意的是,"架神科"中强调的心性修养。法师必须先行净心,方能与神明相通。这种内外兼修的要求,体现了古人对神圣仪式的敬畏之心。

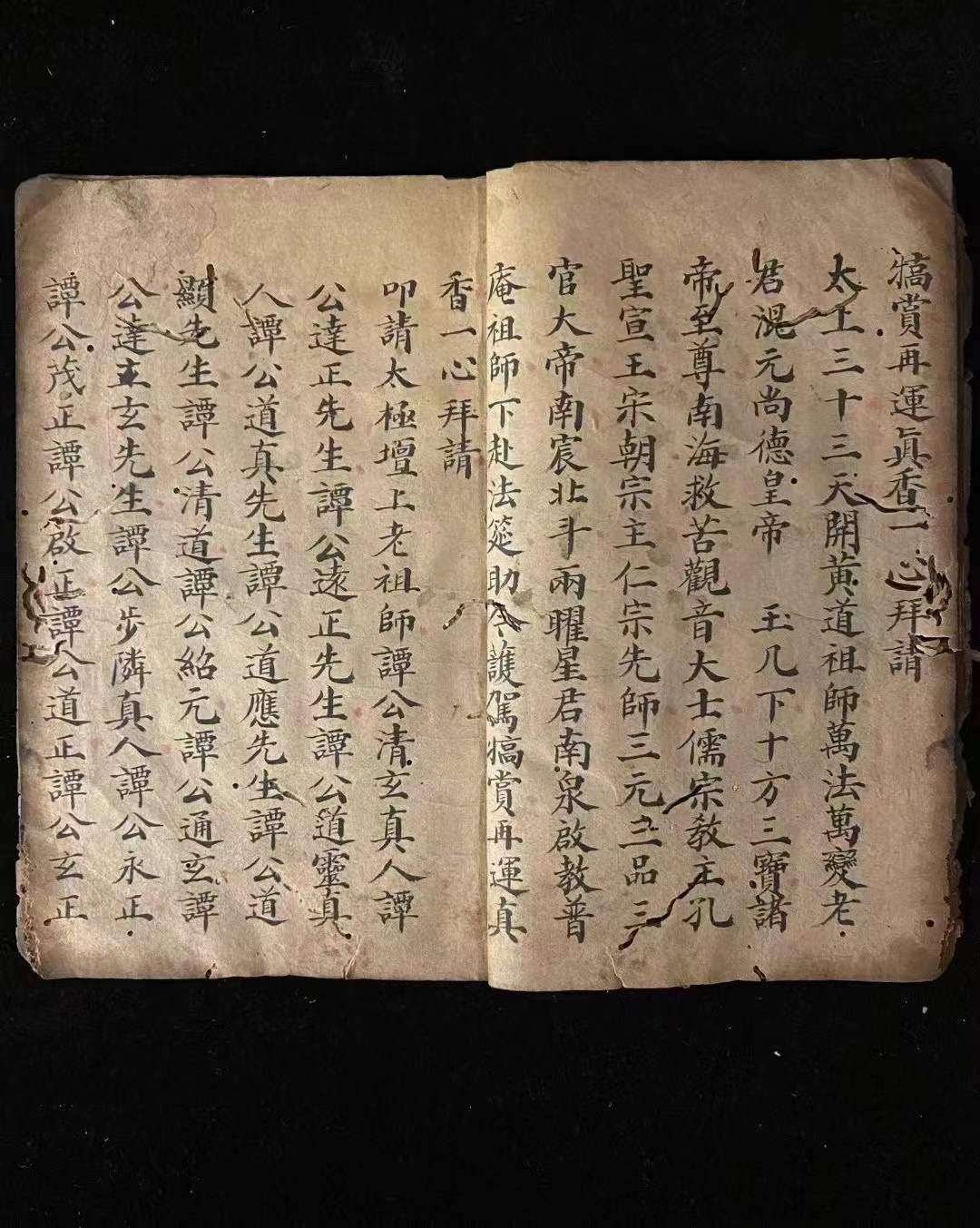

"普庵咒"原本是佛教咒语,在这部符法书中出现,展现了民间信仰的包容性。普庵是南宋时期的高僧,其咒语以驱邪除煞著称。

咒语中融合了佛教的慈悲与道教的法力,形成独特的驱邪体系。古人相信,通过持诵此咒,可以清除空间中的负面能量,保佑家宅平安。

书中详细记载了使用此咒的时机和方法:何时念诵、念诵几遍、配合何种手印,都有明确规定。这种严谨的态度,体现了古人对法术的慎重。

"收魂口语"看似神秘,实则蕴含着古人对心理创伤的独特理解。在古代观念中,人受到惊吓后可能会"失魂",需要通过各种仪式来"收魂"。

这些口语实际上是一种古老的心理暗示疗法。通过特定的语言和仪式,帮助受惊者重建心理安全感。这种方法虽然带着神秘色彩,但在当时的社会环境下,确实能起到安抚人心的作用。

书中记载的不同情况的收魂方法,展现了古人对心理问题的细致观察。针对儿童、成人、老者的收魂方式各不相同,体现了因人而异的治疗理念。

"包公咒"的出现反映了古人对正义力量的崇拜。包拯作为历史上著名的清官,在民间信仰中被奉为神明。

古人相信,通过念诵包公咒,可以借助包公的正义力量来驱邪制煞。这种信仰背后,是人们对社会正义的渴望和对邪不胜正的信念。

咒语中常常包含着对包公生平事迹的歌颂,通过忆念清官的正义行为,来增强驱邪的力量。这种方法将道德教化与法术实践巧妙结合。

翻阅这部《请神制煞驱邪符法》,我们看到的不仅是古人对超自然世界的理解,更是他们对生命安全的深切关注。在这些神秘的符咒背后,是一颗追求和谐安宁的初心。

评论列表