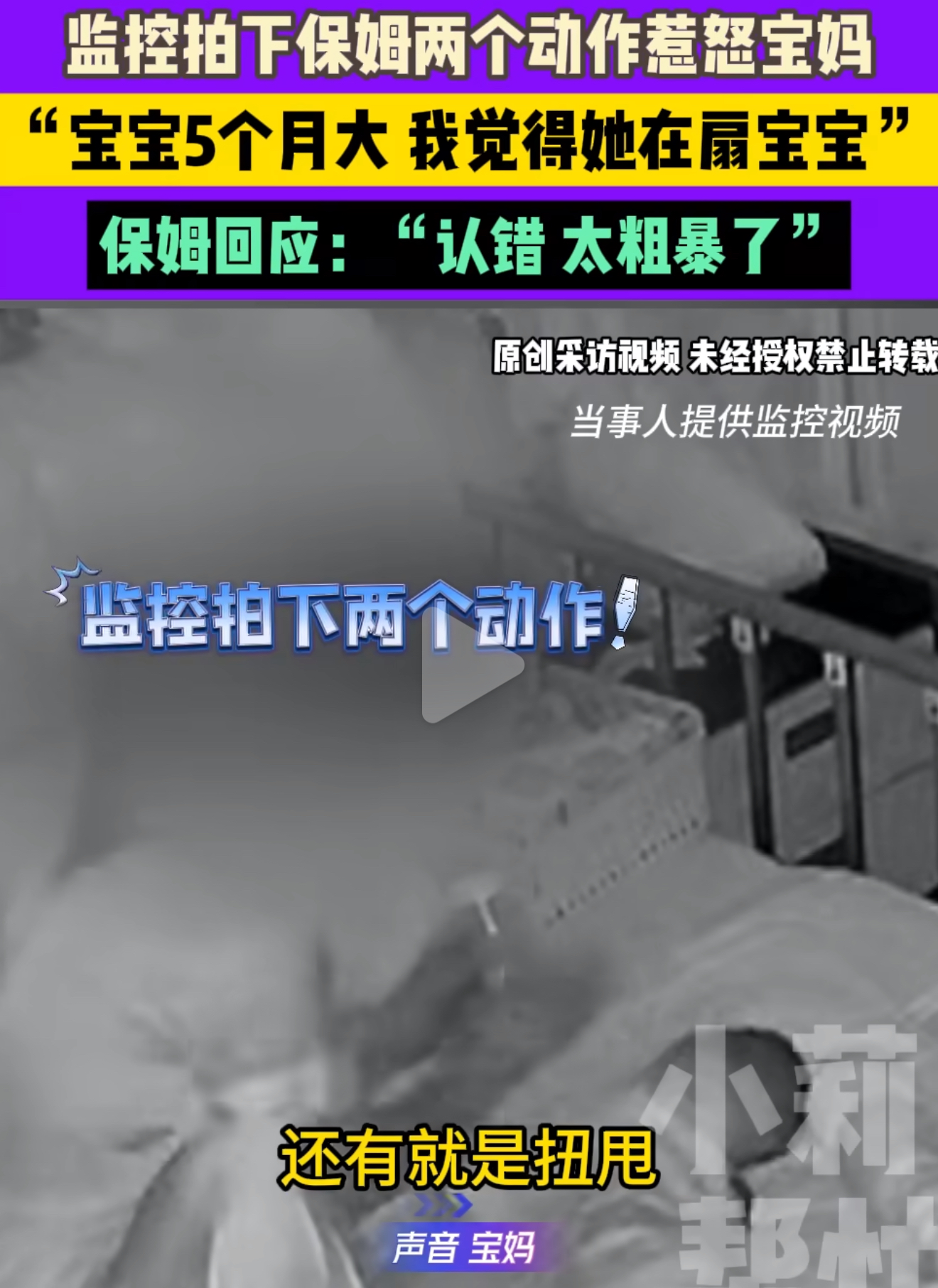

“孩子才五个月大啊!她怎么下得去手!”新乡长垣的吴女士攥着手机的手直发抖,监控画面里,保姆正对着襁褓中的婴儿抡起胳膊——扇脸、扭甩、捏着鼻子往嘴里硬灌奶,婴儿的哭声被掐灭在粗暴的动作里,屏幕外的吴女士却听得清清楚楚,那是她每天晚上抱着哄睡时,连哼歌都要压低嗓门的宝贝啊。

当“照看”变成“伤害”,谁在透支信任?

吴女士说,自己每天早出晚归,特意挑了家政中心推荐的“有经验”保姆,想着“专业的人做专业的事”。可监控里的画面像一记耳光:保姆说是在“擦脸”,可哪个母亲会分不清“轻抚”和“抽打”?更讽刺的是,保姆事后辩解“动作不合适但绝没打孩子”,可当吴女士质问“请假被拒是否心存不满”时,对方竟承认“那天确实没耐心”。原来,所谓“专业”的保姆,连最基本的情绪管理都做不到,把对雇主的怨气全撒在了一个连话都不会说的婴儿身上。

这不是个例。重庆26天的新生儿被月嫂掐脖子、打耳光;大庆5个月的婴儿被保姆抡摔致夜惊;甚至有8个月大的宝宝被两小时内暴打十几次,直接成了脑瘫……这些案例里,保姆的“失控”总被归结为“心情不好”“情绪差”,可婴儿的哭声是求救信号,不是发泄情绪的开关!当成年人连“不打孩子”的底线都守不住,还配谈什么“专业”?

我们的愤怒,不该止于“解雇”

每次类似事件曝光,总有人说“赶紧换保姆”“报警严惩”,可换得了人,换得回孩子的安全感吗?大庆那起案件里,法院判了保姆一年五个月,还禁止她五年内从事看护工作,可孩子的夜惊、受惊吓后的睡眠障碍,能随着判决消失吗?更现实的是,很多虐待行为够不上“轻伤”,法律只能按治安处罚,罚款、拘留,对保姆来说不过是“换个地方继续干”。

我们气的是,有些保姆把“照顾”当成了“施暴”的遮羞布。她们知道婴儿不会告状,知道雇主可能不会天天看监控,于是把最恶毒的一面留给了最弱小的生命。更气的是,有些家政公司只收钱不培训,把“有经验”吹成“金牌”,出了事就推脱“不是我们的员工”。当行业把“赚钱”看得比“良心”重,悲剧就成了一场必然的狂欢。

孩子不会说话,但社会必须发声

吴女士的监控,撕开了“专业保姆”的伪装;网友的愤怒,喊出了所有父母的心声:我们花钱买的是安心,不是提心吊胆;我们请的是帮手,不是“定时炸弹”。这世上没有“偶尔失控”的虐待,只有“早有预谋”的冷漠。

今天我们为新乡的婴儿发声,明天才能让更多孩子免于伤害。别让“监控曝光”成了唯一的维权方式,别让“法律严惩”变成最后的安慰。评论区聊聊:你遇到过不靠谱的保姆吗?你觉得该怎么堵住“虐婴”的漏洞?你的每一次发声,都是在为孩子撑起一把保护伞。

案例来源:小莉帮忙