数字的“奴役”

上个世纪中旬,电子行业正面临一个“奴役”问题。这不是一个戏剧性的说法,而是来自一位沮丧的实验室副总裁的真实抱怨。问题在于,技术太成功了。

晶体管——那些微小的电子开关——正在彻底改变一切。它们取代了又热又笨重又易碎的真空管。但这也带来了一个新问题:人们想要构建越来越复杂的系统。计算机、通信设备、军事制导系统,它们都需要成百上千万的晶体管。

而每一个晶体管,都需要被“焊接”到一块电路板上。每一个。

想象一下,你有一块巨大的电路板,上面有成百上千个微小的元件。现在,想象一下用成百上千条微小的电线把它们连接起来。这个过程不仅极其昂贵,而且非常不可靠。一根线焊错了位置,整个系统就瘫痪了。晶体管本身可能很小,但连接它们的线路却如同一张巨大的、混乱的网。

这就是“数字的奴役”。工程师们被他们自己创造的微小元件的数量给“奴役”了。系统的规模似乎达到了一个不可逾越的屏障。如果不解决这个问题,电子革命可能就此停滞,我们最多只能拥有几千个晶体管的系统。

世界迫切需要一个解决方案,但大多数人甚至不知道该从何处着手。他们忙于应付雪片般的订单,满足于现有的成功。然而,解决这个“奴役”的种子,正以几种完全不同的形式,在几个不同的地方悄然萌芽。

点燃导火索的超音速轰炸机

第一个推动力,来自一个要求极高的客户:军方。

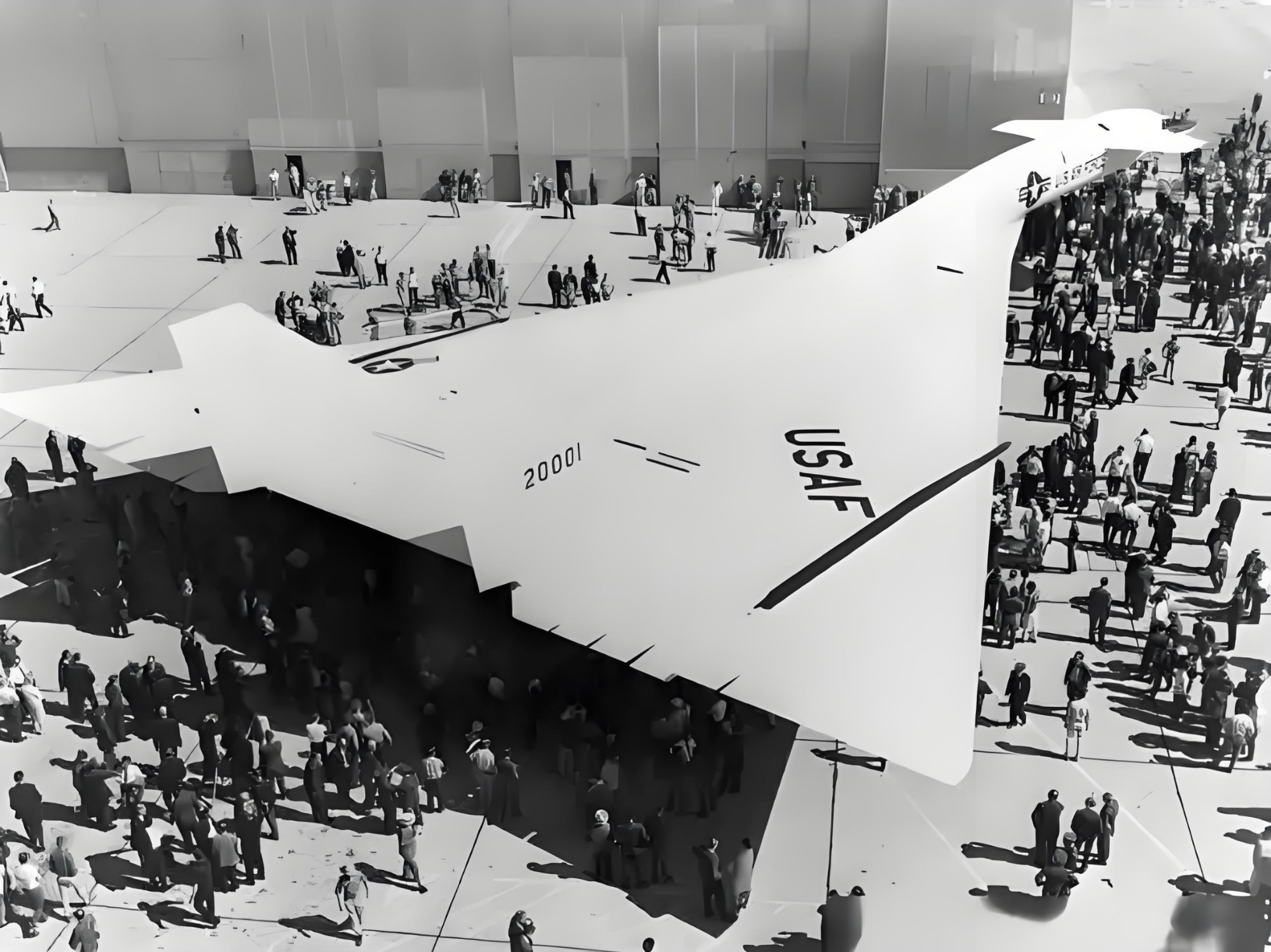

1957年底,一家大型计算机制造组织(称之为“蓝色巨人”)的会议室里,气氛异常严肃。他们刚刚拿到了一个大订单,要为一种名为“B-70”瓦尔基里的超音速战略轰炸机制造电子设备系统。

这可不是普通的飞机。它被设计成“有人驾驶的导弹”,能携带核武器,在21千米的高空以极快的速度巡航。在这样的极端环境下,电子元件的可靠性要求高到令人发指。

“蓝色巨人”需要大量的晶体管作为供应商。他们提出的指标,比民用晶体管高出一大截:工作电流不小于150毫安,工作温度85摄氏度,工作电压40伏,并且要通过一系列严苛的测试。

当时,有许多老牌的、经验丰富的电子巨头在争抢这份订单。德州的一家仪器制造商、通用电气、摩托罗拉、休斯飞机和雷神——这些都是行业内的重量级选手。

就在这时,一个名不见经传的新面孔挤了进来。

白手起家者的豪赌

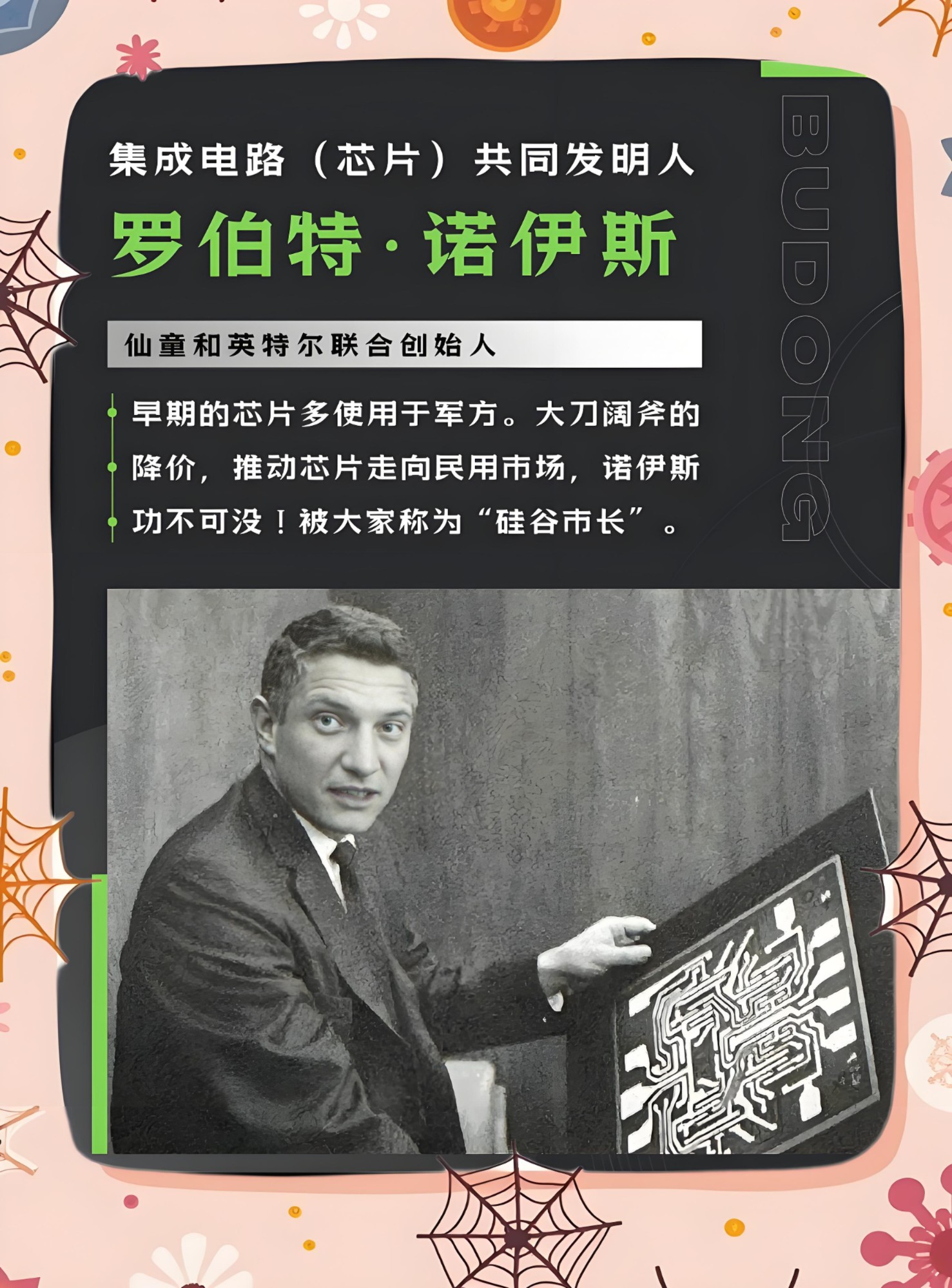

这是一群刚刚成立三个月的“愣头青”。他们是八个从另一家著名实验室集体出走的年轻人,决定自己创业。当他们的代表诺伊斯,一个穿着正装的年轻人,坐在“蓝色巨人”的工程师对面时,他们的情况简直是“空空如也”。

他们还没有接到过一份订单。他们位于帕洛阿托市查尔斯顿路844号的二层小楼才刚装修好,甚至还没有正式投入生产。在此之前,他们都在车库里办公。

这八个年轻人是真正的白手起家。除了一栋空荡荡的小楼,他们没有任何机器设备。

在21世纪,我们想象中的晶圆厂是充满了高精尖自动化设备的。但在20世纪50年代的这个初创团队里,创始人们必须靠自己的双手“攒”出绝大部分设备。

诺伊斯和拉斯特搭建了一间充满黄光的小屋,用来安放光刻设备。光刻需要相机来缩小版图?他们就跑到旧金山的摄影器材商店买了3个16毫米的光学镜头。

克莱纳和布兰克负责拼装车床设备。

罗伯茨搭建了拉晶机。

格林尼许开发了测试流程。

而化学家摩尔则负责搭建高温扩散炉。他在大学期间学过的“吹制玻璃”这门手艺,现在派上了大用场。他亲手吹制了各种形状和大小的玻璃管,以及一个19升的壶,在车间里俨然组成了一座“玻璃丛林”。

理论物理学家霍尼的任务最特别:坐在一张桌子旁思考。

“蓝色巨人”的高层对这群年轻人充满了疑虑。但这家初创企业的投资者费尔柴尔德(与后来的企业同名)站了出来,他慷慨陈词,用自己作为“蓝色巨人”最大个人股东之一的身份,以及已经投下的一百多万美元作为担保,为这群年轻人争取到了一个机会。

回到那间严肃的会议室。“蓝色巨人”的工程师问诺伊斯:“能否做出100个满足要求的硅晶体管?”

在场的同事都替他捏了一把汗。毕竟,他们连一个晶体管产品都还没做出来。

诺伊斯果断地回答:“当然,我们做得到。”

这场豪赌赢了。德州那家仪器制造商评估后决定放弃,而这个初创团队赢得了第一笔订单。这批硅晶体管每个报价高达150美元,约定于1958年8月交货。

愤怒的物理学家与“平面”的诞生

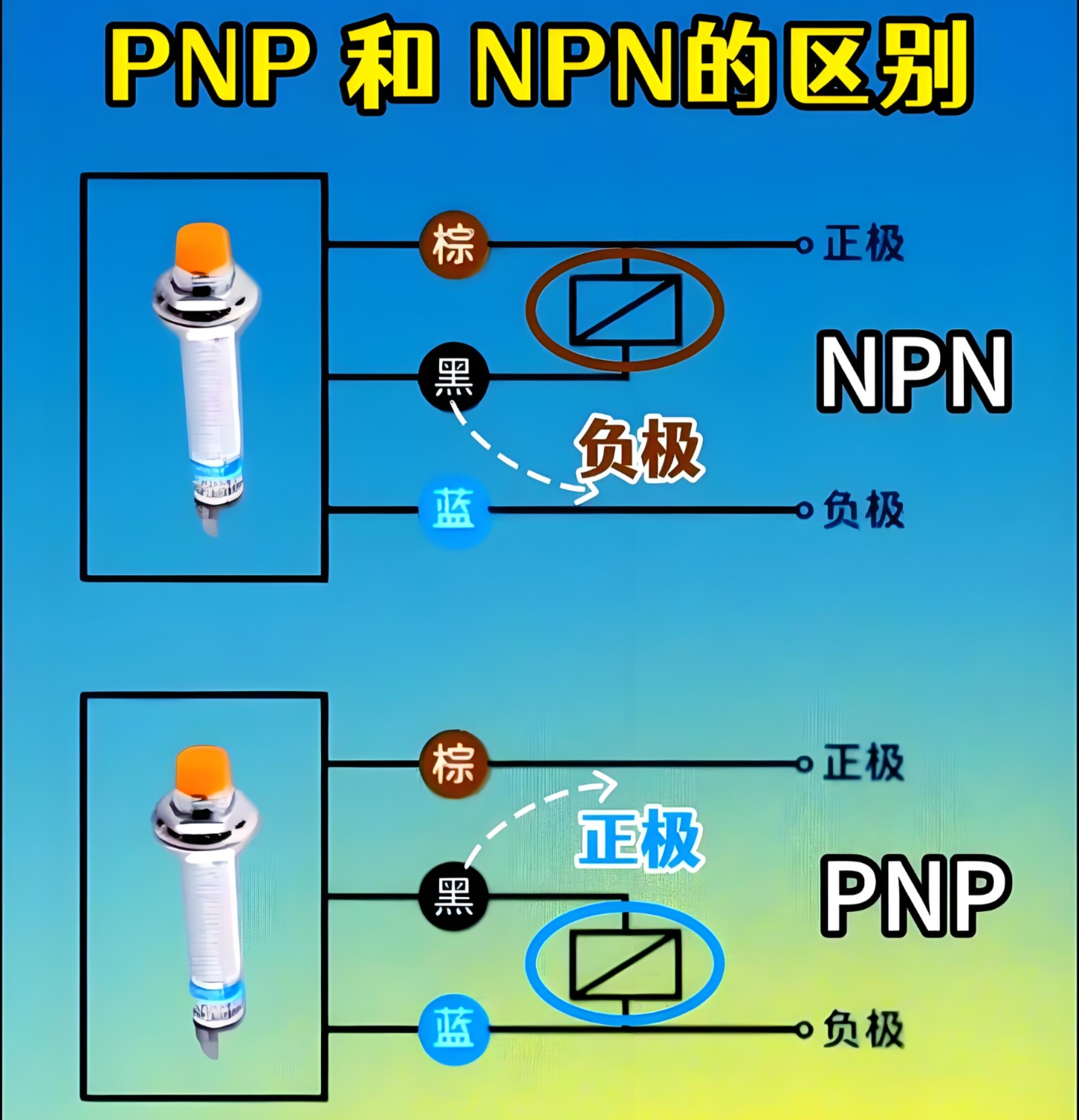

时间紧迫。团队兵分两路,同时研发PNP型和NPN型晶体管,约定谁先做出来就用谁的发货。

摩尔领导的NPN团队进展顺利,他还发明了用铝同时做出P型和N型硅引线的方法,这后来成了业界标准。而理论物理学家霍尼接手的PNP团队则很棘手,一直无法解决金属喷镀的问题。

1958年夏天,摩尔的小组率先开发出了NPN型扩散硅晶体管,并按时制造出了那100个硅晶体管。

霍尼输掉了这场内部竞赛。

他的好友拉斯特是这样评价他的:“霍尼是个很复杂的人。有时他很可爱,有时也很令人害怕。一旦他被激怒了,他就会在短时间内做出非常抢眼的成果!”

这位出生于瑞士、拥有两个博士学位的物理学家,心中的怒火被点燃了。

就在此时,一个巨大的危机爆发了。

这个初创团队在1958年8月的WESON展会上宣告成功,一举震惊业界。订单如雪片般飞来,“蓝色巨人”追加了订单,其他订单总额很快达到了50万美元。工厂每天能制造700个晶体管。一年前还在为前途担忧的8位创始人,转眼间成为业界标杆。

然而,1958年结束时,一个不安的声音在制造主管摩尔耳边响起:越来越多的客户投诉晶体管不稳定。

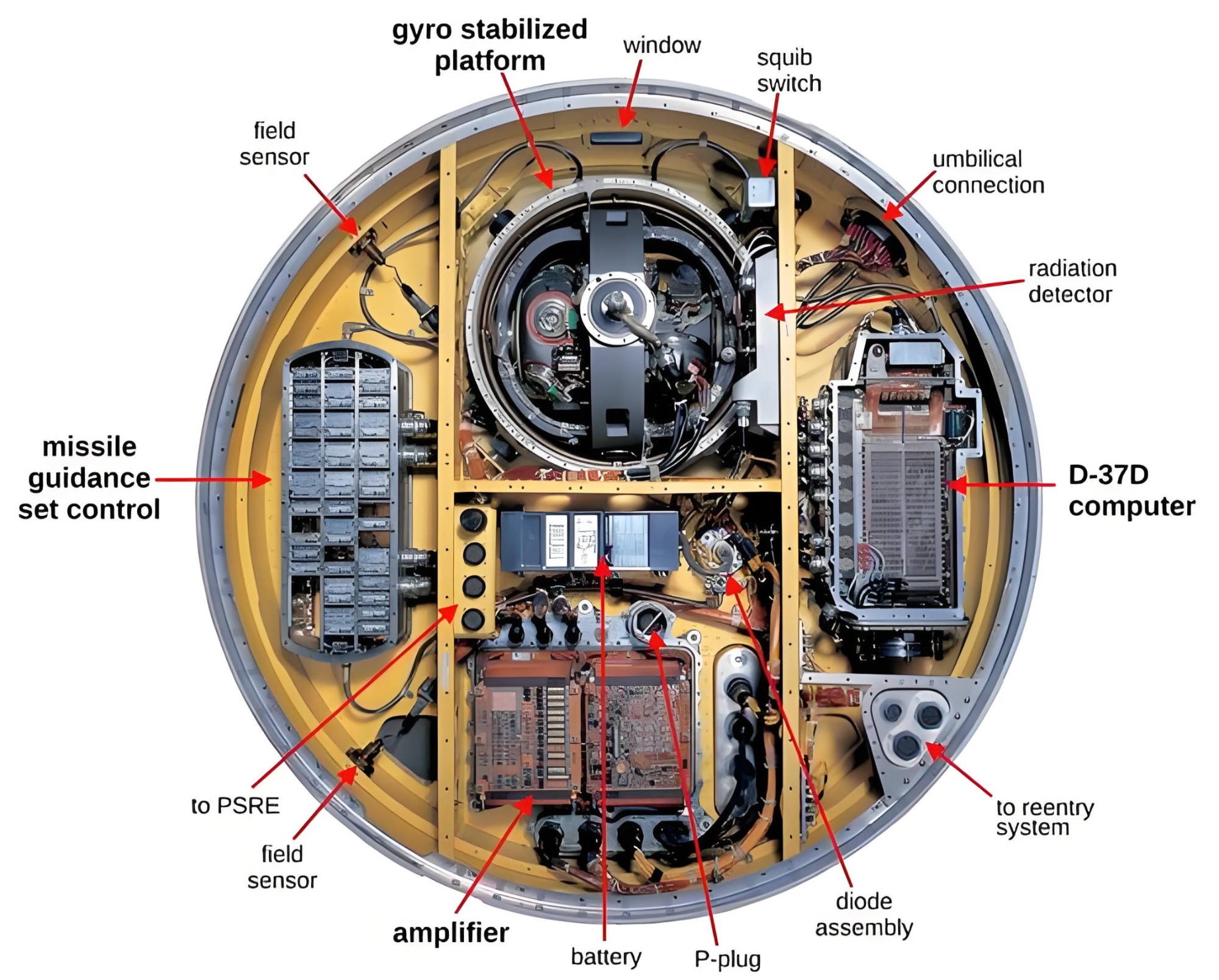

警报拉响了。当时的客户大多是军方,他们需要电子系统绝对可靠。一家为“民兵”洲际导弹开发制导计算机的承包商甚至把规格书里故障率指标的百分号给省略了——这意味着他们要求的稳定性要再提高100倍!

摩尔立即成立了一个代号为“UFO”(不明飞行物)的小组来调查原因。

工程师们很快发现了问题所在。他们只要用铅笔轻轻地敲一敲晶体管外面的金属壳,晶体管就可能失效。

切割开外壳后,真相大白:金属壳内壁的金属屑掉了下来,吸附到了裸露的PN结上,造成了短路。

摩尔试图改进生产环境的清洁度,消除金属壳里的微小颗粒,但收效甚微。整个团队陷入了束手无策的困境。

这时,被激怒的霍尼出手了。

他的团队此时已经可以稳定生产PNP型晶体管,他终于有精力来解决这个稳定性问题。如果不是被之前的比赛激怒,他可能根本不会关注这个问题。

霍尼常常独自在夜里做实验,甚至把办公地点搬到了车间。他发现,这种晶体管从侧面看像一座有着圆形平顶的火山,所以被称为“平顶晶体管”。

平顶的火山口(N)是发射极。

山腰(P)是基极。

山脚(N)是集电极。

出问题的部位,正是那个裸露在外的“山腰”——P和N的交界处。那里就像一块磁铁,会吸附金属屑。

霍尼想:如果能把这个裸露的PN结保护起来呢?

1959年1月,他翻阅一年前的笔记本,发现了一个自己曾经记录下的想法。那是1957年12月1日早上洗澡时突然想到的,他还请诺伊斯过目并签了字。但这个想法当时被搁置了,因为实现它需要4个透镜,而诺伊斯和拉斯特当时只买了3个。

霍尼的想法非常激进:将那座火山彻底压扁、碾平。

让山顶陷入山腰,山腰陷进地面以下。从上方俯视,它就像一个纯平面的同心圆。

最关键的一步来了:在同心圆硅的表面,覆盖一层薄薄的二氧化硅保护膜。

在当时,所有人都认为二氧化硅层是“脏”的,包含了杂质,所以会用酸液把它清洗掉。

但霍尼反其道而行之。他意识到,二氧化硅是一种绝佳的天然保护层。它制作简单,绝缘性能良好,不溶于水。

霍尼就利用这层“脏”东西,将PN结彻底封在里面,确保它不会暴露在空气中被金属屑或灰尘污染。

1959年3月12日,霍尼做出了第一个“平面晶体管”。它的各项指标远超平顶晶体管。众人用铅笔反复敲打,它依然能稳定地工作。军方对此非常满意,要求剩下的货全部使用平面晶体管。

霍尼终于笑到了最后。

他并不知道,他这个为了解决“金属屑”问题而发明的“平面工艺”,无意中为下一场更宏大的革命铺平了道路。他制造的不仅仅是一个更可靠的晶体管,而是一块完美的“画布”。

孤独的巨人与“单片集成”

就在加州的“八叛徒”忙着解决可靠性危机时,远在德州的另一家仪器制造巨头,也在思考“数字奴役”的问题。

军方同样对他们提出了电路体积的要求。这家德州企业从军方那里拿到了一笔资助,搞一个“微型模块”项目,目标是把电路做小。

1958年春天,他们收到了一位34岁工程师的求职信,他叫杰克·基尔比。基尔比此前在一家实验室工作了11年,解决的正是电路微型化问题。

基尔比身高两米,性格却截然相反,特别不善言谈。他的女儿曾打趣说,如果要求他发言,他准备的“较长版本”也只是“非常感谢”。

1958年5月,基尔比如愿加入了德州这家企业。

转眼到了7月,得州天气闷热。这家企业有夏季放假两周的传统,绝大多数人都去休假了。但基尔比刚加入不久,没有足够的休假天数,只好一个人留在空旷的实验室里。

他的上司也去休假了,没有给他布置任务。

实验室里很安静。这让基尔比有时间静静地思考那个困扰业界的大问题——电路微型化。

他知道军方资助的“微型模块”项目。那种做法是把晶体管等元件集成在一个标准方形模块上,像乐高积木一样拼接起来。基尔比不喜欢这个方法。

他还知道另一个“分子电路”的研究,即让元件像分子一样变换功能。基尔比同样不看好它。

他思忖,如果不能在同事们休假回来之前想出一个新方案,他很可能会被分配到自己不想做的“微型模块”项目上。

基尔比的出发点很实际:降低成本。他觉得应该用尽量少的材料类型来制造所有的元件。而对于这家擅长制造硅的半导体企业来说,唯一能经济地制造元件的方法就是——大量使用硅。

这时,灵感迸发了:只要把所有的元件都集成在硅基材上,包括元件本身也用硅制作,不就能大大缩小电路,实现“单片集成”吗?

这是一个违反常理的想法。

晶体管可以用硅制造,这没问题。但是电阻器、电容器呢?这些元件都不是用硅做的。

普通的电阻器是用碳粉黏结的。

普通的电容器是两片铝中间夹着电解液浸泡过的纸。

基尔比的想法是:用硅,制造一切。

他开始思考如何实现:

电阻器: 纯净的硅导电性不强。但基尔比想到,如果向硅中“掺杂”,就能增强导电性。通过改变掺杂的多少,不就能控制电阻的大小,做出想要的电阻器吗?

电容器: 普通电容器是两个极板中间夹着绝缘层。基尔比想到,半导体里的PN结就能承担这个任务。只要施加反向电压,一侧剩下正电荷,另一侧剩下负电荷,这不就是一个完美的电容器正负极板吗?

电感器: 用电阻很小的半导体硅,加工成螺旋状,就能等效电感线圈。

在当时的工程师看来,基尔比的做法很“蹩脚”。传统元件精度高,而且非常便宜,一美分能买几十个。而一个硅元件要好几美元。

但基尔比不这么认为。他觉得硅的原材料是沙子,丰富且廉价。将来成本一定会下降。与其用碳粉、铝片、铜丝等不同材料去分别制造,不如用廉价的硅来制造一切。

1958年7月24日,基尔比把这个想法写在了实验室的笔记本上。

“丑陋”的半成品

7月底,基尔比的上司阿德科克休假回来了。基尔比小心翼翼地展示了自己的想法。阿德科克半信半疑,但他同意折中一下:先用硅分别做出单独的电阻器、电容器,然后用导线把它们连起来。

8月28日,基尔比独自完成了这一步。

阿德科克亮起了绿灯,同意他将所有元件都集成在硅片上。

不过,当时这家德州企业的硅晶体管还不成熟,只有锗晶体管可用。基尔比就地取材,拿了一片已经包含了锗晶体管的晶圆,请技师把它切割成比一颗葵花籽还要小的小长条。然后,他在这上面额外做出了几个电阻器和电容器,组成了一个移相振荡器电路。

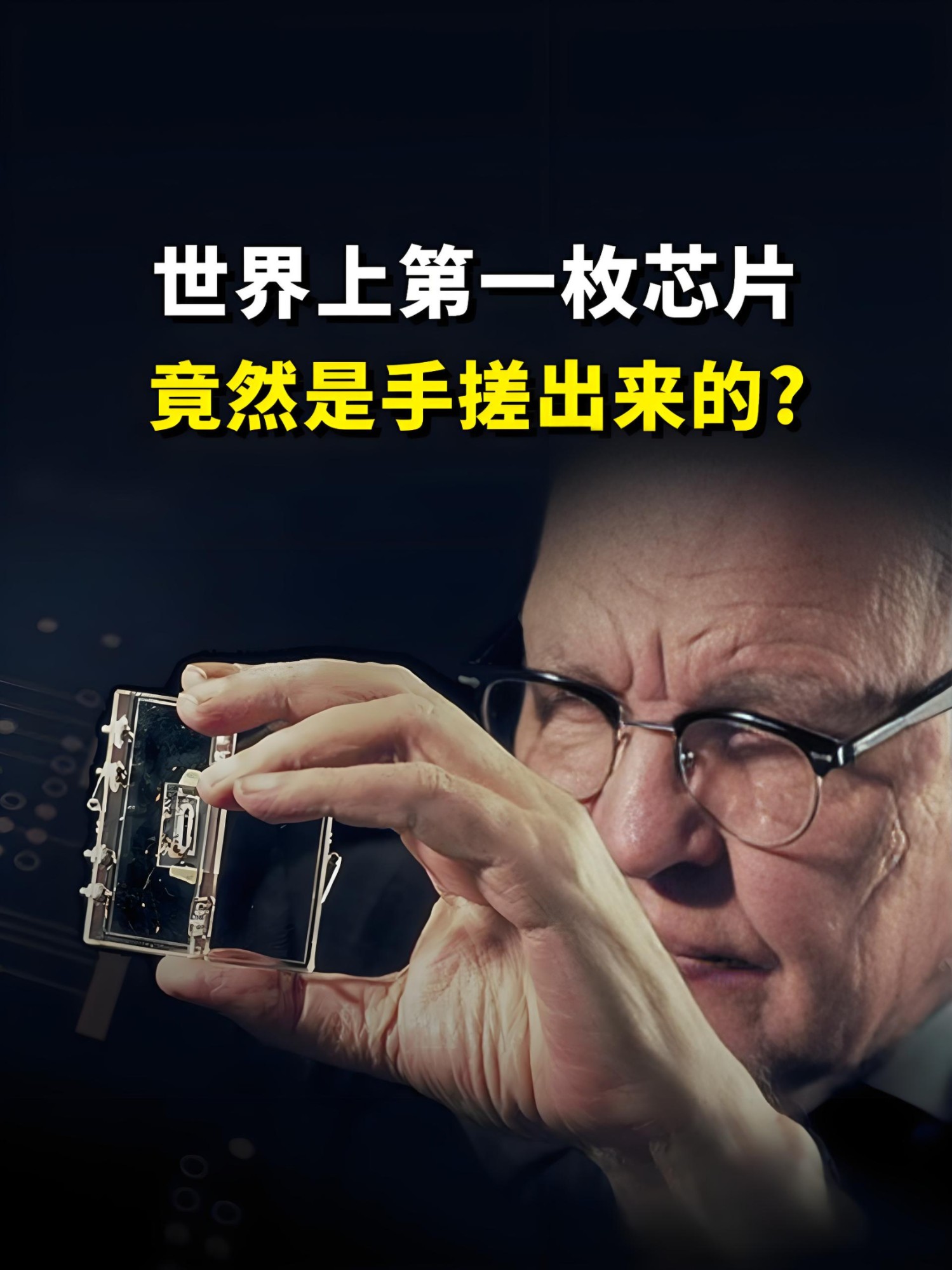

1958年9月12日,基尔比准备给上司和总裁哈格蒂等人演示。

他用宽大的手掌将这片小巧的集成电路连接好,接通电源。

一瞬间,示波器上水平的直线呈现出振荡波形。

哈格蒂的眼睛亮了。世界上第一块集成电路成功地运行了!基尔比提出的“单片集成”的想法实现了!

几个月后,曾经火热的“微型模块”项目被慢慢淡忘了,这家企业转而全力支持这个“固态电路”项目。

然而,基尔比的集成电路有一个很关键,甚至是致命的问题没有解决:元件的互连。

他只是把元件都做在了同一块锗片上,但如何把它们连接起来呢?基尔比还没想出办法,只能采用最原始的方法——在电路外面,用微小的金线(飞线)将它们手工焊接起来。

这就像在一个房间里堆满了电器,然后在插线板上拉出许多电缆,分别连到电风扇、电视机、音响上。它看起来非常凌乱,而且无法实现大规模生产。

基尔比的伟大发明,只是一个“丑陋”的半成品。它证明了“可行性”,但没有提供“实用性”。

而这个缺陷,给它的竞争对手留下了可乘之机。

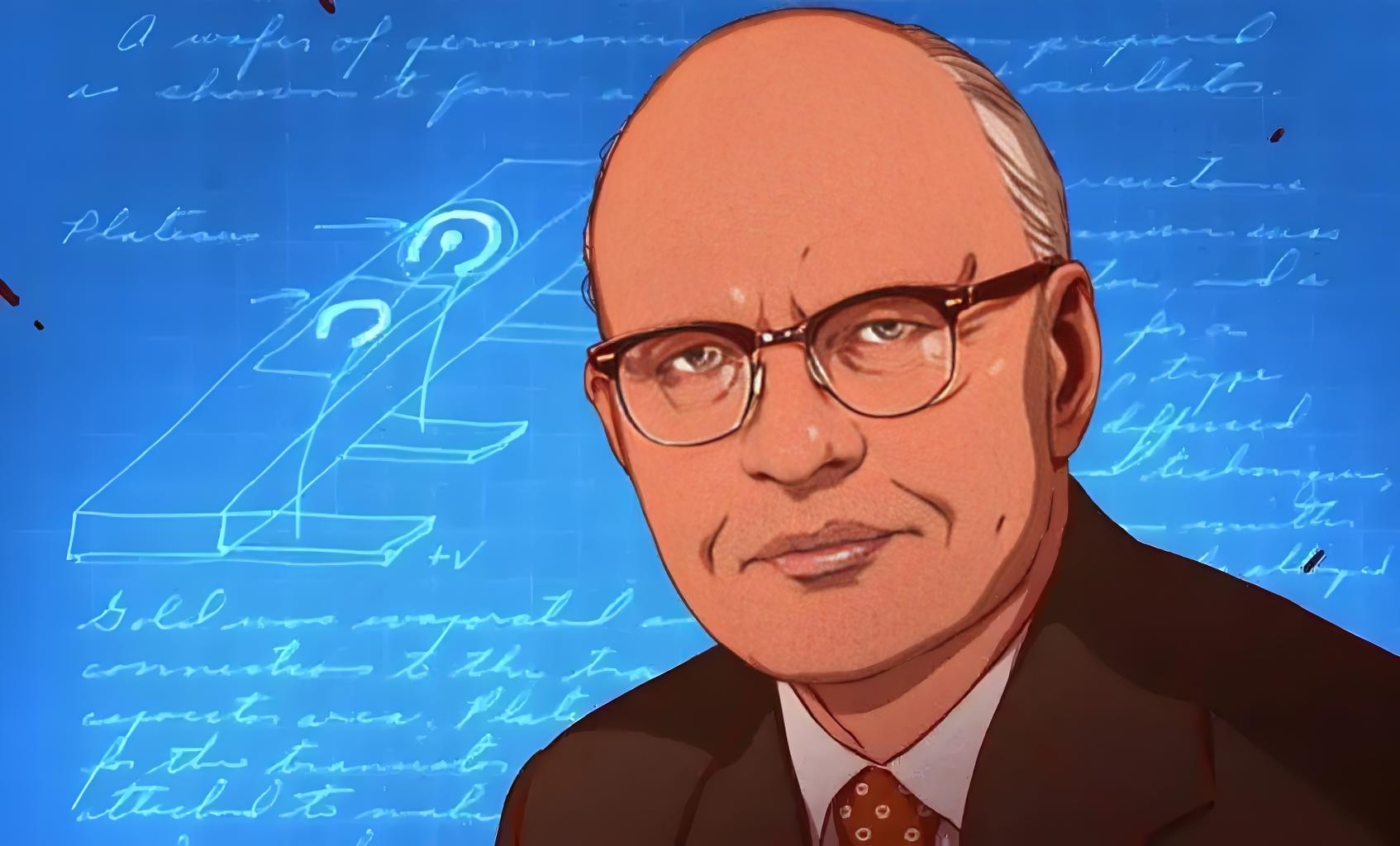

平面与互连的结合

时间快进到1959年1月。在加州,那个初创团队的领导者诺伊斯,正忙着处理雪片般的晶体管订单。

但他也敏锐地意识到了“数字奴役”的问题。他认为,“将许多晶体管焊接在电路板上并完成连线看起来很蠢,不仅昂贵,还不可靠。”

1959年1月23日,诺伊斯终于可以静下心来想一想这个问题。

这一天,他头脑中所有的点点滴滴突然组合了起来。他在笔记本上飞快地记录:“可以将多个元器件集成在一个单独的硅片上,这样就能减小尺寸、重量和成本。”

诺伊斯独立想出了和基尔比同样的“集成”想法,他并不知道基尔比在4个月前已经做到了。

但诺伊斯是幸运的,因为他的团队刚刚解决了一个关键问题。

基尔比只考虑了“集成”,却不知道如何“互连”。

诺伊斯的团队,刚刚由霍尼发明了“平面晶体管”。

诺伊斯想到,霍尼的平面工艺,是在硅的表面覆盖了一层绝缘的二氧化硅保护膜。这层膜是纯平的。

这不就是完美的“地板”吗?

诺伊斯瞬间想通了:可以将全部互连线集成到硅芯片的表层下方!

不,更准确地说,是印在“地板”上。

就像在房间地板下埋设电线,所有线缆都走地板下方(硅片内),然后从插座(金属线)引出。

诺伊斯的方案是:

使用霍尼的平面工艺,在硅片上制造出平面的晶体管、电阻器等。

在整个硅片表面覆盖一层二氧化硅绝缘层(霍尼的“保护膜”)。

使用光刻技术,在绝缘层的特定位置“开窗”,暴露出需要连接的元件部分。

在整个芯片表面“蒸镀”一层金属(比如铝,摩尔已经证明了它很好用)。

再次使用光刻技术,蚀刻掉多余的金属,只留下需要的“金属走线”。

这些“金属走线”就铺设在绝缘的二氧化硅“地板”上,通过那些“小窗户”精确地连接到了下面的各个元件。

这个方案,完美地解决了基尔比的“飞线”问题。它不需要手工焊接,极大地改善了可靠性,并且让集成电路成为一个完整、可大规模制造的一体化产品。

专利暗战与第三块积木

就在诺伊斯刚刚有了这个想法时,一场风暴正在袭来。

1959年1月28日,基尔比所在的德州企业突然听到了一个令人不寒而栗的传言:美国无线电(RCA)已经做出了集成电路!

这个传言犹如晴天霹雳。这家企业旋风般地行动起来,立刻聘请律师,协助基尔比撰写专利申请。事情来得如此突然,以至于“飞线”问题还没解决。基尔比也知道飞线不是实用方法,但他来不及想更好的了。

1959年2月6日,基尔比这份包含了“单片集成”想法和“飞线”示意图的专利申请,被提交到了美国专利商标局。

一个月后,在加州,霍尼和诺伊斯正在和一位专利律师讨论“平面晶体管”的专利。律师经验丰富地问了一个问题:“为了更全面地保护这个想法,你们还能想到什么可能的应用?”

这个问题,重新激发了诺伊斯在1月23日的那个想法。他把平面工艺和互连技术结合起来,想通了所有细节。

又过了一周,1959年3月6日,德州企业在一次会议上正式发布了基尔比的集成电路。那个悬着的石头终于落地——关于美国无线电的传言是虚惊一场。他们展示的,就是那个用芯片外金线连在一起的“丑陋”原型。

这个消息立刻传到了诺伊斯所在的初创团队。这一回,轮到他们紧张起来了。

诺伊斯紧急召集会议,第一次公开了他的集成电路想法。大家一致决定:尽快申请专利。

他们猜测,德州那家企业一定已经将“集成”的想法写进了专利。但他们肯定没有基于“平面技术”,因为那是加州团队的“独家秘籍”。

于是,他们决定以霍尼的平面工艺为基础,突出诺伊斯提出的“互连技术”,将其放在第一个要保护的声明中。

事实证明,这个策略极有预见性。因为还差最后一块拼图。

在一个电路里,无关的器件需要彼此“隔离”,否则容易短路或干扰。在电路板上这不是问题,木板本身是绝缘的。但在同一块硅上,如何隔离?

诺伊斯想到了,可以使用反向偏置的PN结来“隔断”电流,实现电气隔离。

然而,斯普拉格电气的一位叫库尔特·莱霍韦茨的人,已经先于诺伊斯想出了这个方法。早在1958年底,莱霍韦茨就想到了这个点子。

但他的领导根本不了解集成电路,认为这个想法毫无实用价值,拒绝为其支付专利申请费。

最后,莱霍韦茨自掏腰包,于1959年4月22日,先于诺伊斯提交了“隔离元件”的专利申请。

1959年7月,诺伊斯的“互连”专利申请也终于提交了。

至此,集成电路技术的三大基石全部到位:

单片集成(基尔比):所有元件都用硅制造。

电气隔离(莱霍韦茨):用PN结将元件隔开。

平面互连(诺伊斯/霍尼):用平面工艺和二氧化硅层作为“地板”,在上面铺设金属线。

“大规模白痴”

1961年4月26日,基尔比接到了一个电话:集成电路的专利被授权了——但不是给了德州企业,而是给了诺伊斯所在的加州团队。诺伊斯的申请走了快速通道,抢先了。

一场旷日持久的专利官司大战拉开了。

德州企业上诉,提交了基尔比更早的(1958年7月)实验室记录。专利授权反转。

加州团队再次上诉,抓住了基尔比专利里的“飞线”漏洞,指出那无法制造出实用的集成电路。

德州企业反击,说基尔比在专利最后补充了一句“可以用二氧化硅和金属层来连接”。

加州团队的律师则抓住了“放置”这个字眼,质问对方,金属是“粘到”氧化层上的,而不是“放置”上去的。

两边在字眼上争吵不休,缴纳了大量的律师费。最终,他们在法庭外达成了和解:双方互相授权。

至于“电气隔离”的专利,德州企业也去起诉了莱霍韦茨。斯普拉格电气的领导根本不上心。最后,莱霍韦茨自掏腰包坐飞机去华盛顿,单枪匹马面对德州十几人的强大阵容,最终捍卫了自己的成果。

发明的故事结束了,但“接受”的故事才刚刚开始。

集成电路这个新事物,遭到了业界普遍的、理性的、猛烈的“鄙视”。

首先,它太贵了。1961年,一块简单的触发器集成电路要100美元。而一个晶体管已经降到几美元,用几个晶体管自己搭建,成本低得多。

其次,良品率太低。一片晶圆上的大部分芯片都是废品。就像蒸好一笼包子,却要扔掉一大半。这大大增加了成本。

最后,电子工程师也不愿意使用。他们觉得一旦芯片把所有元件都在内部连接好了,那就没自己什么事了。他们担心自己会失业。

就连发明者内部也产生了分歧。在诺伊斯所在的加州团队,平面晶体管正在火热销售。集成电路的出现,会挤占晶体管的资金。负责营销的汤姆·贝在会议上对负责集成电路的拉斯特大喊:“你干吗要去搞集成电路?这个玩意儿浪费了公司整整100万美元,却没有什么收益,必须裁撤掉!”

拉斯特和霍尼(那位“愤怒的物理学家”)憋了一肚子火,在1961年新年前夜,开车到山顶对着城市灯火大声叫喊,随后辞职,创办了专攻集成电路的新企业。

而最大的阻力,来自那些最“成熟”、最“成功”的老牌研究机构——比如贝尔实验室,晶体管的诞生地。

贝尔实验室的副总裁莫顿,就是那位提出“数字奴役”的人,却成为了集成电路最坚定的反对者。

他的逻辑看起来无懈可击,他还为此做了计算:

他认为,单个晶体管的良率很低。假设单个晶体管的良率提升到了90%,但一个由100个晶体管组成的系统,其良率就是100个90%连乘($0.9^{100}$),结果只有不到万分之三(0.00003)。

因此,莫顿断定,这种把所有鸡蛋放在一个篮子里的做法,在经济上很不划算。当更大规模的集成电路(LSI)兴起时,莫顿轻蔑地将其称为“大规模白痴”(Large Scale Idiot)。

另一位实验室高管塔嫩鲍姆访问了诺伊斯的团队,看了芯片后说:“我觉得它很重要,但是我看不出它能走多远。”

贝尔实验室致力于发展能在交换机里工作40年之久的、极其可靠的“单个”晶体管。他们认为芯片“治标不治本”,于是选择了一条“微型模块”(基尔比鄙视的那条路)的道路。

就这样,手握扩散法、硅提纯、光刻、硅晶体管、氧化硅层等几乎所有核心技术的贝尔实验室,靠着领导层的丰富“经验”与“缜密”思考,完美地错失了这一重大发明。

为什么“缜密”的计算是错的?

为什么莫顿那“无懈可击”的数学计算是错的?

因为他的计算前提错了。

莫顿假设晶圆上的缺陷是“均匀分布”的,所以整体良率是单个良率的连乘。

但实际上,在一片晶圆上,出问题的部位总是“集中”在一小块区域。只要去除了这一小块有问题的区域,其他区域的良率就能接近100%。

他的“缜密”逻辑,基于一个错误的事实假设。

而那些“不成熟”的初创企业,为什么反而赌对了?

摩尔后来说:“仙童半导体公司(即‘八叛徒’的团队)的可贵之处在于它的组织上是不成熟的。类似的想法也会出现在其他更‘成熟’的大组织,但是一定会被认为在经济上不值得而被否决掉。”

当基尔比发明那个带有飞线、极不成熟的“丑陋”原型时,任何一个“理性”的领导都有理由将其否决。但德州企业的总裁哈格蒂却坚定地支持了它。

在加州团队,人们对集成电路有过激烈的争论,但最终还是决定“放它一马”。

这些新生的企业没有“历史包袱”。他们不需要保护自己年迈但仍在盈利的“晶体管”业务。他们“不成熟”,所以他们敢于冒险。

拯救未来的“及时雨”

那么,这个被工程师鄙视、被大咖嘲笑、价格昂贵、良品率低下的“大规模白痴”,是如何活下来的呢?

答案又回到了开头:军方。以及随之而来的太空竞赛。

1961年,苏联宇航员加加林实现了人类第一次太空航行。这深深地刺激了美国。刚刚上任的肯尼迪总统宣布了“阿波罗登月计划”。

对于飞船和导弹来说,钱不是问题,可靠性和重量才是一切。

飞船起飞时,重量每增加约0.5千克,就要多携带1吨燃料。多花点钱在昂贵的芯片上,简直物超所值。

“民兵II”洲际导弹成为了第一个大规模使用芯片计算机的系统,德州企业赢得了订单。采用芯片后,计算机重量从约28千克降低到了约11.8千克。

诺伊斯所在的加州团队赢得了“阿波罗”飞船导航计算机的芯片订单,仅仅1965年就销售了20万颗“微逻辑”芯片。

正是这个高利润、不在乎成本的军事和航天市场,充当了集成电路的“孵化器”。它们用巨额订单滋养了这项新技术,让它有时间去迭代、去成熟、去降低成本、去提高良品率。

等到它足够便宜、足够可靠时,它才得以“飞入寻常百姓家”,推动了计算机、智能手机和互联网的真正爆发。

河狸的寓言

2000年,诺贝尔物理学奖颁给了集成电路的发明者基尔比。遗憾的是,诺伊斯已经在1990年离世。基尔比说:“如果诺伊斯还活着,他一定会和我一起分享诺贝尔物理学奖。”

在诺贝尔奖的演讲中,基尔比展示了自己手工做出的第一颗带着飞线、极其“丑陋”的芯片照片,他幽默地说:“如果我知道这个电路将来会帮我赢得诺贝尔奖,我会多花些时间好好装点一下。”

他还讲了一个关于河狸的寓言。

一只河狸眺望着巨大的胡佛水坝,对身边的兔子说:“不,它不是我独自建造的,但它确实建立在我的一个想法之上。”

这,就是创新的真相。

它不是一个人的“神迹”。

它是一个瑞士物理学家(霍尼)因为输掉一场比赛而被激怒,从而发明了“平面工艺”。

它是一个孤独的工程师(基尔比)在夏季假期留守,想出了“单片集成”的疯狂点子,并做出了一个丑陋但能工作的原型。

它是一个专利律师(莱霍韦茨)因为不被领导赏识,自掏腰包申请了“电气隔离”的专利。

它是一个魅力非凡的领导者(诺伊斯)将“平面工艺”和“单片集成”结合起来,想到了“互连”的关键一步,从而让它变得可以大规模制造。

它更是那些“组织上不成熟”的团队,在所有“聪明人”和“专家”高喊“大规模白痴”时,依然选择下注。

最后,它被一个看似毫不相关的领域(太空竞赛)所拯救,最终改变了我们所知的整个世界。