文|梁鹏

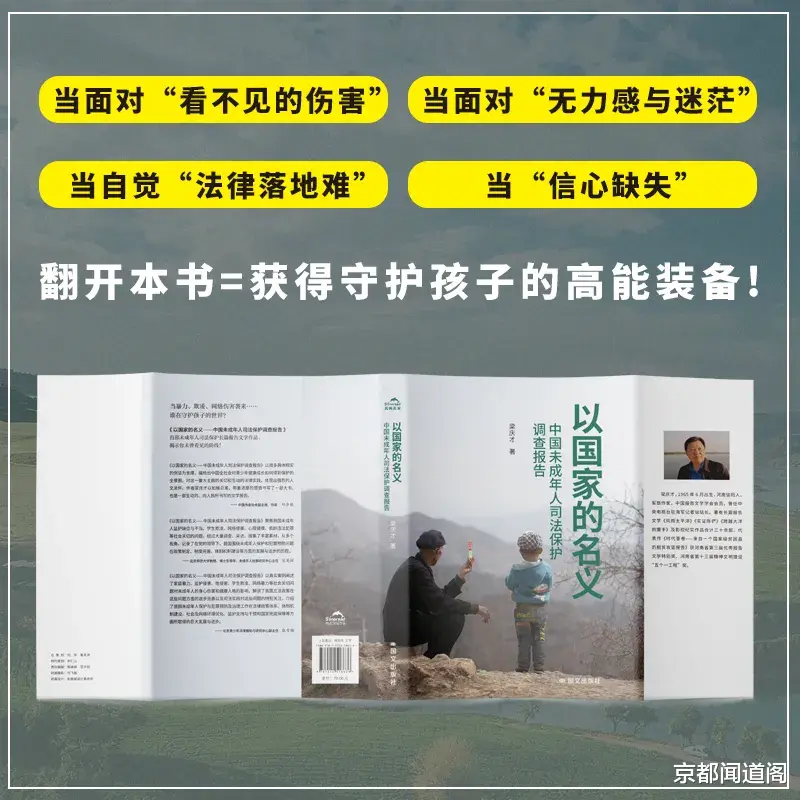

在数字化浪潮汹涌澎湃的今天,网络已然成为我们生活中密不可分的一部分,如空气般无处不在。然而,当网络的光辉逐渐掩盖了现实的温暖,一群被称作“困在网里的孩子”悄然走进了我们的视野,他们的身影在虚拟与现实的夹缝中显得如此孤独与彷徨。《以国家的名义——中国未成年人司法保护调查报告》(以下简称《以国家的名义》)的第五章,以“困在网里的孩子”为题,通过一个个真实而揪心的案例,深刻揭示了网瘾对未成年人的侵蚀与影响,让人在阅读中不禁泪目,更引人深思。

网瘾:电子时代的“精神鸦片”“网络时代我们当然不能因噎废食,可面对可能对未成年人造成伤害的‘电子鸦片’,一定要抵制。”作者开篇便直指要害,将网瘾比作“电子鸦片”,这一比喻形象而深刻地揭示了其危害性。这句话,如同一记重锤,敲响了社会对未成年人网络保护的警钟,提醒我们警惕这无形的陷阱。

书中,作者讲述了多个因网瘾而陷入困境的未成年人案例。重庆12岁少女小涵和秦雪,通过网聊被男子舒某诱骗至广州卖淫;山东省德州市16岁女孩小芳,因网友张某的花言巧语而遭受强奸和敲诈。这些案例,无一不在诉说着网瘾背后的黑暗与危险,它们如同锋利的刀片,割开了网络世界的虚伪面纱,露出了其狰狞的真面目,让人不寒而栗。

父子缠斗:一场持续14年的“网络战争”在众多案例中,郑立书与儿子郑钊的“网络战争”尤为引人注目。这场战争,持续了整整14年,从一台电脑开始,逐渐演变成了一场关于成长、关于爱、关于救赎的漫长旅程。

“郑钊的房间不大,约莫10平方米,有一张床、一个柜子和一个化妆台。阳光从窗帘缝隙透进来,单薄而脆弱,房间里光线昏暗。”这样的描述,让人仿佛置身于那个压抑而封闭的空间,感受到了郑钊内心的孤独与绝望。他,一个曾经的尖子生,一个对未来充满希望的少年,却因一台电脑,一步步走向了网络的深渊,无法自拔。

郑立书的无奈与挣扎,更是让人动容。他断网、送电脑、切断有线电视、请心理医生、送网戒学校……尝试了所有能想到的方法,只为将儿子从网络的泥潭中拉出。然而,每一次的努力,都似乎只是徒劳。郑钊的沉默与抗拒,像是一堵无形的墙,将父子俩的心越隔越远,爱变得如此沉重与无力。

“人世间最悲哀的事情,莫过于看着自己最亲爱的人在慢慢地滑向深渊,自己站在他旁边,哪怕竭尽全力甚至愿意付出生命,也无法让他回头。”郑立书的这句话,道出了无数家长的心声。它让我们看到了父爱的伟大与无奈,更让我们深刻反思:在网瘾面前,我们究竟能做些什么?是否只能眼睁睁看着孩子走向毁灭?

书中还提到了一个概念——“隐蔽青年”。他们以家庭为中心,没有兴趣或意愿上学、工作,症状持续超过三个月。这些青年,如同被社会遗忘的角落,默默承受着网瘾带来的痛苦与折磨,他们的声音被淹没在网络的喧嚣中,无人倾听。

“‘隐蔽青年’这个概念首次被提出是在1998年。那一年,日本出版了一本书《隐蔽青年:永无止境的青春期》,作者是日本精神科医生斋藤环。”作者通过引用这一概念,将我们的视线引向了一个更为广阔的社会现象。它让我们意识到,网瘾不仅仅是个体的问题,更是一个社会问题,需要全社会的共同关注与努力,才能找到解决之道。

救赎之路:爱与理解的呼唤面对网瘾这一社会难题,作者并没有停留在揭露与批判的层面,而是进一步探讨了救赎之路。他呼吁社会各界加强对未成年人的网络保护,同时也强调了家庭在其中的重要作用。家庭是孩子成长的摇篮,也是抵御网瘾的第一道防线。

“我们真正要击败的不是网络本身,而是网瘾。”这句话,如同一束光,照亮了救赎之路的方向。它告诉我们,网络并非洪水猛兽,关键在于如何引导未成年人正确使用网络,避免陷入网瘾的泥潭。这需要我们用心去理解孩子,用爱去引导他们走向正确的道路。

书中还提到了社会工作者在未成年人保护中的特殊地位和作用。他们通过心理干预、法律援助、社会调查等方式,为陷入困境的未成年人提供帮助与支持。他们的存在,如同黑暗中的一盏灯,为那些迷失方向的灵魂指引了回家的路,让他们重新找到生活的意义和价值。

让爱回归现实《以国家的名义》的第五章,以“困在网里的孩子”为题,通过一个个真实而揪心的案例,深刻揭示了网瘾对未成年人的侵蚀与影响。它让我们看到了网瘾背后的黑暗与危险,更让我们感受到了父爱的伟大与无奈。

正如作者所言:“在外面吼一吼、喊一喊,虽然救不了自己的孩子,但我这么做,心里还能舒服一点。”这句话,道出了无数家长的心声。面对网瘾对孩子的伤害,我也是有切肤之痛的。我在担任光山县殷棚乡土楼村驻村第一书记期间,因为本村的小学被撤并,大量的留守少年不能就近入学,他们的父母不在身边,整天三五成群的聚在一起玩起手机游戏,沉迷网络。我试图给每一个孩子的父母打去电话,然而,除了伤心和无奈的回应之外,基本上毫无办法。在我不断的努力下,废弃多年的村小学恢复了正常的教学秩序,在村干部的不断劝说下,很多辍学孩子又回到学校。我与小学校长深谈多次,要求学校要关注孩子们的网瘾问题,尽管如此,在我离开土楼的时候,这一直是我一块未了的心病。

我的儿子现在是一名在读的清华大学研究生,然而,他曾经也是一位深陷网络的无知少年。我也曾像郑立书一样无助和绝望,最无奈的时候,我想到过无数种可能的结局,甚至产生过与之同归于尽的想法。但是,父爱和责任一直让我坚信只要一息尚存,就别说做不到!最终,经过意志和智慧的较量,我终于在阻与疏之间找到了平衡,也最终拯救了我的儿子。这段经历,让我更加深刻地理解了父爱的力量和救赎的意义。

前些日子,网上出现不少家长反对游戏和针对青少年禁网的呼声,尽管也引起了相关部门的高度重视,但是,客观的讲,面对网络高度发达的当今时代,因噎废食显然是不可想的!面对网瘾这一社会难题,我们或许无法立即改变一切,但只要我们不放弃努力,不放弃对爱的呼唤与理解,我们也一定能够找到一条条通往光明的救赎之路。

让我们携手共进,为那些困在网里的孩子点亮一盏灯,指引他们走出网络的迷雾,回归现实的温暖与光明。因为,每一个孩子都值得被爱、被理解、被拯救。他们是我们社会的未来,是我们民族的希望,让我们用爱和责任,为他们撑起一片晴朗的天空。

☆ 本文作者简介:梁鹏,男,汉族,中共党员,生于1969年8月,会计师,现任河南光山县审计局一级主任科员。历经乡财政所、财政局、规划局监察大队、审计局多部门多岗位工作。2016年6月至2018年5月期间担任光山县殷棚乡土楼村驻村第一书记,荣获“2016年度光山县优秀驻村第一书记”的光荣称号。驻村期间一直关注该村青少年和留守儿童的教育问题,经过不懈的努力,废弃多年的土楼小学终于恢复正常的教学秩序。

原创文章,未经允许不得转载

编辑:易书生