【前言】

1956年年初,毛主席经过深思熟虑,决定对国民党军政人员以及蒋介石本人采取更为宽大的态度,旨在推动台湾的和平统一。

毛泽东通过章士钊向蒋介石转交了一封亲笔信。信中,他提到了蒋介石家乡的现状,表示奉化的墓地保存完好,溪口的自然景色也依旧美丽。这封信旨在通过提及蒋介石的故乡,传达一种关切和诚意。

【毛主席:溪口之花草无恙】

1955年,解放军发动了一江山岛战斗,依靠强大的海军、陆军和空军力量,在不到24小时内成功从国民党军队手中收复该岛。这场战斗充分展示了解放军具备进行大规模跨海作战的实力。通过这次行动,解放军证明了自己在联合军种作战方面的能力,为后续的军事行动奠定了基础。

这场战斗充分展示了毛泽东以实际举措向蒋介石及国际上对新政权持敌对态度的各方传达了一个明确信号:中华人民共和国政府将坚定不移地捍卫国家领土完整。通过军事行动,新中国领导人向外界彰显了维护国家统一的坚定立场,体现了对任何分裂企图零容忍的态度。

毛主席敏锐地意识到,台湾未能回归的关键在于国共两党的政治分歧和军事对峙。针对这一局面,他采取了双管齐下的策略:首先,积极与美国政府展开对话;其次,通过多种途径向台湾的蒋介石政权发出和谈邀请。

1955年4月,在印尼万隆举行的亚非会议上,周恩来总理公开表态,中国愿意与美国进行对话,以缓解远东地区的紧张态势。美国对此作出了正面反馈。随后,中美双方启动了大使级会晤,主要议题集中在台湾问题上。

中共在与蒋介石的互动中明确表态:“只要美军从台湾撤走,我们愿意通过和平手段实现台湾的解放。如果蒋介石同意这一条件,我们欢迎他派遣代表到北京进行磋商。”针对这一谈判构想,毛泽东进一步阐述了具体设想。

推动在台湾的国民党军政人员回到大陆与共产党携手合作;努力通过和平谈判解决台湾问题;促进蒋介石与共产党再度合作以处理台湾事务;对包括蒋介石在内的国民党高层,均可采取宽容政策。

在万隆会议上,周恩来总理明确表态,展现了中共的诚意。他公开表示:“我们愿意与蒋介石进行对话。”这一表态直接而坦率,体现了中共方面对于解决两岸问题的开放态度。

1956年年初,毛主席经过深思熟虑后,决定对国民党军队的官员以及蒋介石采取更为宽大的态度。在最高国务会议上,他明确表示:

以台湾为例,当地仍有不少人持有爱国立场。无论他们以个人身份、小团体形式还是大规模组织的方式参与,只要愿意加入我们,我们都应当热情接纳。大家携手合作,共同为实现我们的目标而努力。

为了实现台湾的和平统一,毛泽东亲自撰写了一封诚挚的信件,并委托章士钊前往香港,将这封信转交给在台湾的蒋介石。信中,毛泽东表达了如下内容:

溪口的自然景观依旧,奉化的陵墓保持原状。

3月,周恩来总理在与李济深的前卫士长马坤交流时,依据毛主席的指示,向马坤传达了这样的观点:“目前蒋介石仍然控制着台湾,手中握有武装力量,他有能力维持现状。关键是将台湾重新纳入祖国的版图,使其成为国家不可分割的一部分,这将是一个积极的进展。如果蒋介石能够促成这一目标,他不仅会赢得中国人民的宽恕,还会获得人民的尊敬,这一成就也将被历史所铭记。”

周恩来在与马坤的谈话中提及蒋介石时表示:“蒋先生是我相识已久的朋友,他与毛主席及我都有过交往。我们曾两度携手合作。我们始终保持着开放的态度,对任何可能的和平对话机会都持积极态度,从未拒绝过和谈的可能性。”

1956年6月,在第一届全国人民代表大会第三次会议上,周恩来总理明确宣布了大陆对台政策的新思路。他提出,两岸同胞可以自由往来探亲访友,对原国民党军政人员采取宽大政策,不追究过往。同时,对于那些为促进台湾和平统一作出积极努力的人士,政府将给予相应的表彰和奖励。这一表态体现了大陆方面推动两岸关系和平发展的诚意。

关于蒋介石的安置问题,周恩来重申,蒋介石在台湾的军队可以继续保留,他本人也仍将负责台湾地区的管理。

1956年7月29日,毛泽东签署批准了中共中央发布的《关于加强和平解放台湾的指示》。紧接着,毛泽东进一步指出:

通过和平手段实现台湾回归,统一后台湾地区可继续实行三民主义,并与大陆开展经贸往来。统一后,国共两党将保持和谐共处,互不干涉。蒋介石可担任中央要职,蒋经国等则安排在人大或政协任职。台湾地区的行政管理权仍由当地人士负责。

在解决台湾问题的过程中,毛泽东对蒋介石及其国民党高层采取了务实且包容的态度。这种处理方式不仅体现了政策的灵活性,也确保了方案的可行性。通过这种方式,毛泽东展现了对台湾和平解放的深思熟虑和实际考量。

尽管毛主席为推动台湾和平统一采取了一系列举措,但蒋介石始终心存疑虑,对这些努力持保留态度。

尽管蒋介石对毛主席心存疑虑,但对于其家族祖坟得到保护一事,他内心充满感激。当听说解放军即将占领奉化时,蒋介石作为重视孝道的人,脑海中不断浮现祖坟可能被破坏的画面,这让他深感痛心。

【蒋经国:溪口为祖宗庐墓所在】

1948年,随着三大战役的结束,国民党军队的主力几乎被彻底击溃。面对局势的急剧恶化,蒋介石意识到统治根基已动摇。为了应对危机,他在12月29日紧急任命蒋经国担任台湾省党部的最高领导职务,试图为后续行动做准备。

蒋介石之所以选择蒋经国担任台湾省党部主任委员,主要是为了让他与陈诚共同管理台湾,确保在局势不利时,台湾能成为他们的最终根据地。

1949年1月21日,面对国内外严峻局势,蒋介石被迫辞去总统职务,将权力移交给副总统李宗仁,由其暂代总统职责。

根据当前局势,蒋介石意识到自己别无选择。他深吸一口气,暗自思忖:“事已至此,只能离开了。”经过一番心理斗争,他最终做出决定,准备启程。

1月19日,蒋介石在黄埔路的官邸召集了南京政府的重要官员开会。会上,他神情严肃地发表了讲话。

毛泽东提出的要求过于严厉,我决定辞去职务。目前有两个方案需要大家讨论。第一个方案是让李德邻负责谈判,待达成协议后我再辞职;第二个方案是我立即辞职,所有事务交由李德邻处理。

面对蒋介石的发言,在场的政府高层官员们一时语塞,彼此面面相觑,无人敢率先回应。整个会议室陷入一片死寂,连一根针掉在地上的声音都能听见。

吴铁成沉默片刻,神情凝重地提议:“这件事影响深远,要不要召集中常委商议?”蒋介石立刻打断他,语气坚决:“不用了!什么中常委!打败我的不是共产党,是国民党自己!”

1月20日,当蒋介石得知国民党高层官员对他辞职的反应后,情绪低落至极。他独自饮下三杯白兰地,随后跪在十字架前,向神祈祷。

1月21日早上,陈诚、陈仪和汤恩伯等人接到蒋介石的紧急命令,迅速前往南京。见到蒋介石后,汤恩伯表示:“我们目前的军事实力依然强大,完全有能力与共产党军队在长江两岸形成对峙局面,等待国际局势发生变化。”

汤恩伯发言后,蒋介石露出一丝苦笑,沉默不语,转而看向浙江省主席陈仪,想听听他的看法。陈仪向来主张和平,便说道:"总统以国家大局为重,若能及时抽身,正是明智之举。"这番话戳中了蒋介石的软肋,他脸色瞬间阴沉下来,一言不发。

那天中午,蒋介石强打精神,在他住处叫来了政界和军界的大佬们,大家一块儿吃了顿饭。

餐桌上,蒋介石眼袋明显,脸颊凹陷,表情呆滞。目睹这一情形,在场的国民党高层们内心五味杂陈,纷纷垂下头,食不知味。

饭后,蒋介石起身走向话筒,嘴角微微发抖,艰难地宣读“引退文告”。虽然内容不长,但他念了很长时间。最终,他拖着疲惫的身体,声音沙哑地结束了讲话。

本次中常会到此结束。下午四点,我将前往溪口祭扫祖坟。

得知蒋介石即将离开的消息,国民党高层内部反应各异,许多人心中涌起一股凄凉之感。尤其是那些对他忠心耿耿的追随者,更是忍不住泪流满面。

当蒋介石走下台时,李宗仁、顾祝同、张治中和陈立夫等人纷纷上前,试图与他交谈,但一时语塞,不知从何说起。蒋介石默不作声,只是挥了挥手,步履蹒跚地朝大门方向走去。他既不愿转身,也不敢回望,生怕勾起内心的伤感情绪。

蒋介石离开后,大厅内一片寂静。

那天下午,蒋介石打算从明故宫机场搭乘“美龄号”专机返回家乡。就在他准备出发时,手下的人提醒他:“总统,外面有传言说您在明故宫机场登机不太合适,您看这事怎么处理?”

听完下属的汇报,蒋介石神情骤变,转身质问道:"又出了什么事?"下属回答:"似乎有人对您不敬,但幕后主使是谁,我不敢妄加揣测。"

出于谨慎考虑,蒋介石临时决定变更登机地点,选择在大校机场出发。他特别交代,这次行程安排不要告知李宗仁等其他人。这一决定体现了蒋介石一贯的戒备心理,他始终对周围环境保持高度警惕。

李宗仁、张治中、顾祝同和陈立夫几位完全不知情,按原定安排到了明故宫机场,结果发现蒋介石突然改了起飞地点。

李宗仁带着随从迅速赶往大校机场,但抵达时发现蒋介石的专机"美龄号"已经升空,转眼间就从人们的视线里消失了。

在机舱内,蒋介石、陈诚、陈仪和汤恩伯等人沉默不语,各自陷入沉重的情绪之中。

察觉到机舱内气氛凝重,蒋介石强压情绪,面带微笑地吩咐俞济时,让飞行员在中山陵上空盘旋三圈,飞行高度要低一些。

飞机绕了三圈后,便从中山陵起飞,朝杭州方向前行。蒋介石望着逐渐远去的南京城,忍不住转过头,流下了悲伤的泪水。这一刻,他再也无法抑制内心的情绪,泪水夺眶而出。

夜幕降临,蒋介石心情沉重地步入笕桥机场的天健北楼。躺在床上,他辗转反侧,无法入眠,于是召来了蒋经国。

蒋经国见到父亲时,蒋介石眼眶湿润,感慨道:“经儿,卸下这么重的责任,心里总算轻松了。”然而,蒋经国心里清楚,父亲的这番话并非真心实意。他明白,父亲毕生奋斗,最终却以这样的结局收场,内心必然充满苦涩。尽管他无法完全感同身受,但也能深刻体会到这种悲凉。

1月22日早上,蒋介石回到了他的故乡溪口。在那里,他继续以国民党领导人的身份,对代总统李宗仁施加影响,阻挠国共双方的和谈进程。

1月23日,蒋介石在蒋经国和几位年轻亲属的陪同下,前往藏山公园参观。当天晚上,他回到家,简单品尝了一些芋头,随后便与孙子共度了一段愉快的时光。

随后,蒋介石与蒋经国一同攀上了武岭。站在山顶,蒋介石凝视远方,久久未动。过了好一阵子,他才转身,勉强对蒋经国说道:“这次退下来,能回到溪口老家,重新体验家庭的温暖,真是人生一大幸事。”

1月28日,蒋介石在亲属的陪同下,于丰镐房迎来了他36年来的首次除夕夜。

1月29日清晨,蒋经国像往常一样,带着妻子和孩子去向蒋介石祝贺新年。等他们离开后,蒋介石前往宁波市区的金紫庙(宋代蒋氏祖地‘金紫园’)祭拜祖先。随后,他返回溪口,亲自到宗祠以及大房、二房、三房、四房的祖堂进行祭祖仪式。到了下午,蒋介石没有其他安排,便在慈庵安静地读书和散步。

2月12日,正值元宵佳节。蒋介石特意召集了奉化县长、武岭学校校长以及家族成员和附近邻居,齐聚蒋家祠堂共进晚餐。在宴会上,蒋介石勉强露出了一丝微笑,说道:“今天请大家来喝点简单的酒。以后嘛……以后再请各位到南京去喝。”

正在宴会上喝酒的蒋介石,突然得知老友戴季陶在日本自杀的噩耗。这个消息让他瞬间陷入巨大的悲痛之中。戴季陶是他在日本留学时结交的挚友,两人交情深厚。突如其来的死讯让蒋介石无心继续宴饮,只能草草结束了这场聚会。

4月5日,正值清明节,蒋介石在蒋经国及家人的陪同下,前往白岩山为母亲扫墓。站在母亲墓前,蒋介石深深鞠躬,低声祈祷,眼中泪水不断。他转身看着身后的子孙,反复叮嘱他们要多行几次叩首之礼。

当时,蒋介石注意到蒋经国的俄罗斯妻子仅在墓前简单鞠躬,这让他感到不满,他直言不讳地批评道:“俄罗斯人不懂规矩!”随后,他指示堂弟蒋周峰和家族成员携带祭品,前往挑坑山进行祭祖仪式。

那天,蒋介石为了表达对祖先的敬意,携全家前往宁波南郊的柳亭巷,祭拜了蒋家的祖坟。

4月20日,由于蒋介石操控的国共谈判失败,解放军随即展开渡江行动。短短三天后,南京被解放军成功拿下。

当蒋介石得知解放军已在浙江出现后,他害怕家人会被解放军抓住,于是决定把妻子和孩子们送到台湾去。

蒋家母子离开溪口后,负责接应的“太康”号舰长黎玉玺向蒋经国询问目的地。蒋经国表示:“目前还不确定,但从选择走水路的情况来看,很可能有两个方向:要么去基隆,要么是厦门。”

4月25日那天,蒋介石穿着传统长袍,戴着礼帽,拄着拐杖,静静站在母亲王采玉的墓前。想到即将离开故土,可能再也无法回来,他忍不住流下了眼泪。

下午两点,蒋介石抵达头江口,先乘坐竹排,随后转乘汽艇,最终在头江口外登上了预先停泊的“太康”号军舰。

站在船头,蒋介石默默注视着江面泛起的层层涟漪,始终一言不发。他连头都不敢回,生怕看到渐渐消失在视线中的家乡和祖坟。蒋经国后来回忆,当时父亲的心情无比沉重。

家乡的山水依旧壮丽,但已经找不到安身之处。溪口是我们家族世代祭祖的地方,如今不得不离开,内心的痛苦难以用语言表达。

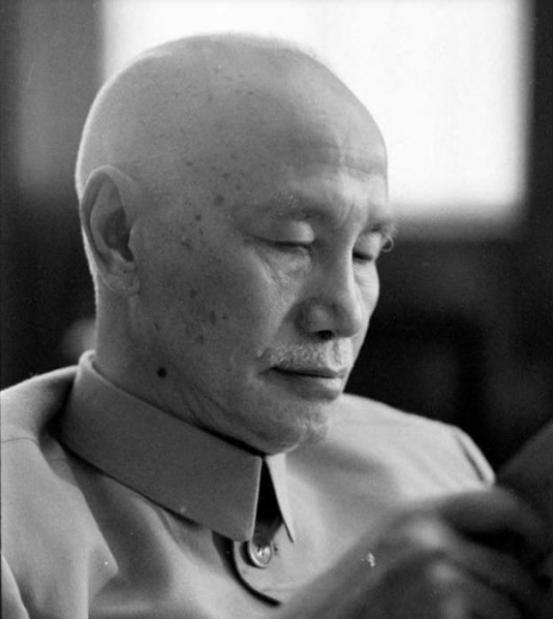

【蒋介石:我的胸怀不如毛泽东】

1949年5月3日,第三野战军第七兵团以强大的攻势成功解放了杭州。三天后,即5月6日,毛主席迅速发来一封亲笔急电。在电报中,毛主席特别强调了几个关键点。

在攻占奉化期间,必须向部队明确下达指令,严禁损毁蒋介石的故居、宗祠及其他相关建筑。同时,在控制绍兴、宁波等地区时,需特别留意保护当地宁波商帮的各类资本家的房产和财物,这一举措有助于促使这些资本家在上海与我们建立合作关系。

1949年5月25日,溪口地区获得解放。紧接着,第七兵团下属的第21军61师接到命令,进驻丰镐房执行任务。任务完成后,部队按指示撤离。临行前,61师政委王静敏特别叮嘱留守官兵:务必保护好蒋介石的故居,防止外国记者借机参观并利用此事进行不实报道,损害我军形象。

师政治部明确指示负责监管蒋氏宅邸及其母墓的人员,必须严格执行保护任务,确保蒋介石家族的住宅、祠堂、蒋母墓及相关建筑不受任何损坏,所有物品均不得擅自移动,务必维持其原始状态。

根据上级的命令,驻扎在丰镐房的解放军战士们的粮食和蔬菜都是亲自到农村采购的。即使在生活极其艰难的时候,战士们依然严格遵守毛主席和上级的指示,没有动用蒋经国40岁生日时各地送来的火腿、香肠和几十坛好酒。周围的群众对此评价说:

据目击者描述,军队进驻后,对住宅内部物品秋毫无犯,还每日清理庭院,保持环境整洁。这一行为让当地居民深受感动,纷纷表示:"连最高领导人的住所都如此尊重,对待普通百姓自然更加周到,我们完全不必担心了。"这种细致入微的作风,有效消除了民众的顾虑,增强了社会信心。

1958年,美国企图将台湾变为其战略堡垒,毛主席果断采取行动,下令炮击金门。这一举措旨在维护台湾与大陆之间的紧密联系,确保两岸不可分割。

1956年10月,毛泽东主席在周恩来总理和李济深的陪同下会见了曹聚仁。会谈中,毛主席明确表态:只要蒋介石不与美国结盟,台湾可以由他管理。如果美国放弃蒋介石,他可以选择回到大陆,这样的回归将具有重大意义。

毛主席多次展现友好姿态,但蒋介石始终不予接受。1971年9月2日,他在日记中表达了对毛主席提议的怀疑,显示出持续的不信任。这种态度贯穿于他的反应中,始终未变。

在处理台湾问题的过程中,蒋介石的谨慎和疑虑使他采取了坚决的拒绝态度。这种态度不仅导致了两岸长期的分离,也在一定程度上为“台独”思潮的滋生和蔓延提供了土壤。

1975年4月5日,蒋介石在台北士林官邸因心脏问题逝世。

在台湾期间,蒋介石收到曹聚仁寄来的祖坟照片,看到祖坟完好无损,内心深受触动。沉默良久后,他感慨道:“我的气度,确实比不上毛泽东。”

然而,蒋介石因多次未能抓住和平处理台湾问题的契机,导致他余生始终无法重返故乡溪口,无法在保存良好的母亲墓前履行作为孝子的职责,这无疑成为他人生中的一大遗憾。

1976年,毛泽东主席与世长辞,全国陷入深切的悲痛之中。作为中国革命的伟大领袖,毛泽东毕生致力于国家的统一事业,遗憾的是,他未能见证台湾回归祖国怀抱的历史性时刻。

民族融合是不可阻挡的历史趋势。两岸同胞血脉相连,共同维护国家主权和领土完整是中华民族的根本利益所在。当前形势下,我们坚信通过和平发展道路,终将实现中华民族的完全统一。这一进程虽然面临挑战,但顺应历史潮流,符合两岸人民的共同愿望。我们要坚持一个中国原则,反对任何形式的"台独"分裂活动,推动两岸关系和平发展,为实现最终统一创造有利条件。同时,我们也要看到,统一大业需要全体中华儿女的共同努力,需要凝聚智慧和力量,通过对话协商解决分歧,增进互信,扩大交流合作。只有这样,才能最终实现民族复兴的伟大目标,让全体中国人民共享和平发展的成果。