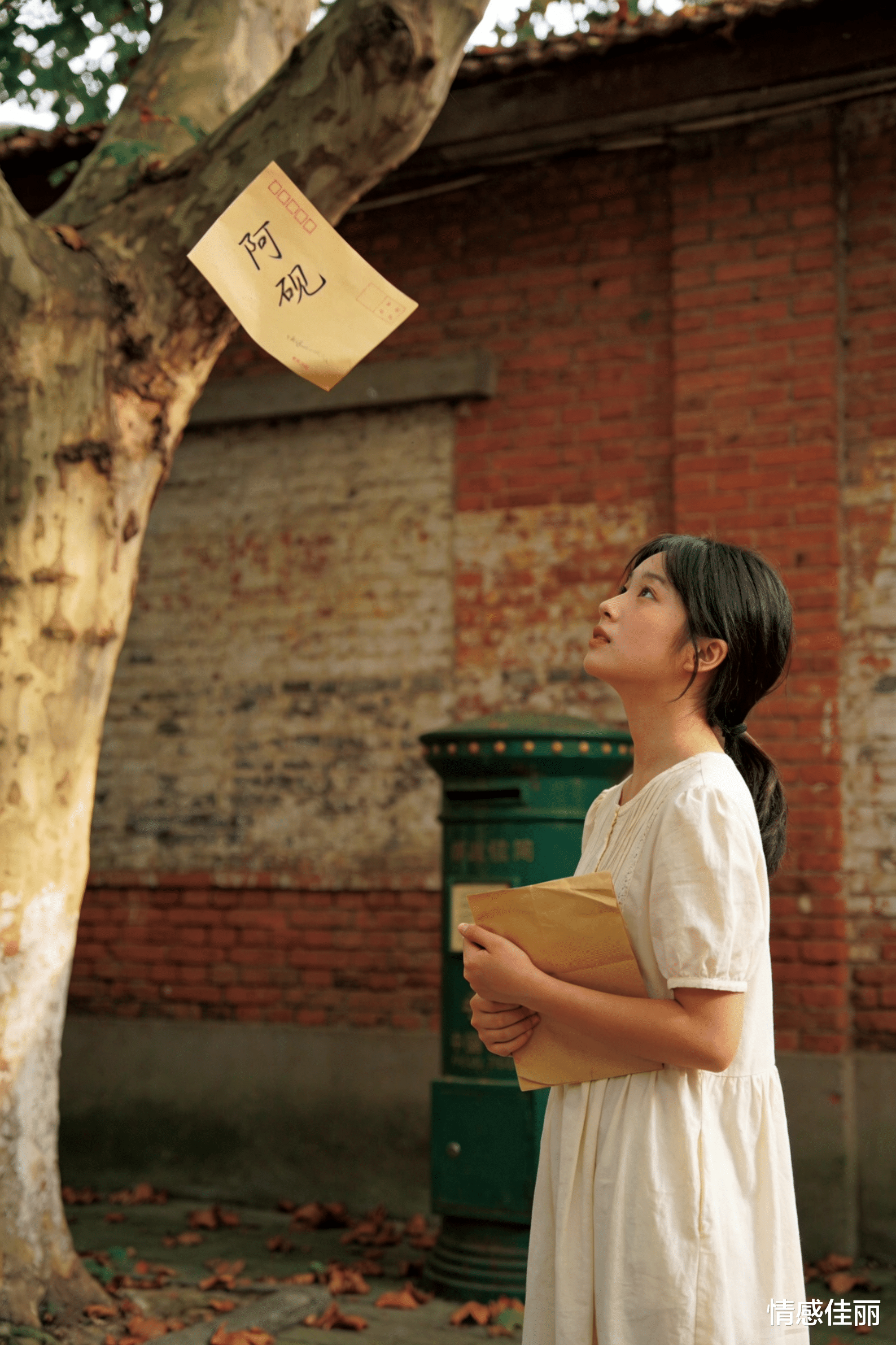

巷口的梧桐又落了一层,我攥着那枚磨旧的信封,站在邮局门口,风掀起信纸一角,露出落款处模糊的字迹——“阿砚”。

那年夏天,我刚搬到老城区,在旧书摊淘到一本泛黄的诗集,扉页夹着张没寄出去的明信片,背面是清秀的字迹:“梧桐叶落时,邮局见。”鬼使神差地,我把明信片揣进了口袋,也记住了这个没头没尾的约定。

初秋的午后,我竟真的在邮局门口撞见了明信片的主人。他穿着洗得发白的白衬衫,手里捏着一沓信件,看见我手里的明信片时,眼尾弯出浅浅的弧度:“原来你就是那个‘拣信人’。”他叫沈砚,是附近中学的代课老师,常来邮局给山区孩子寄教辅书。

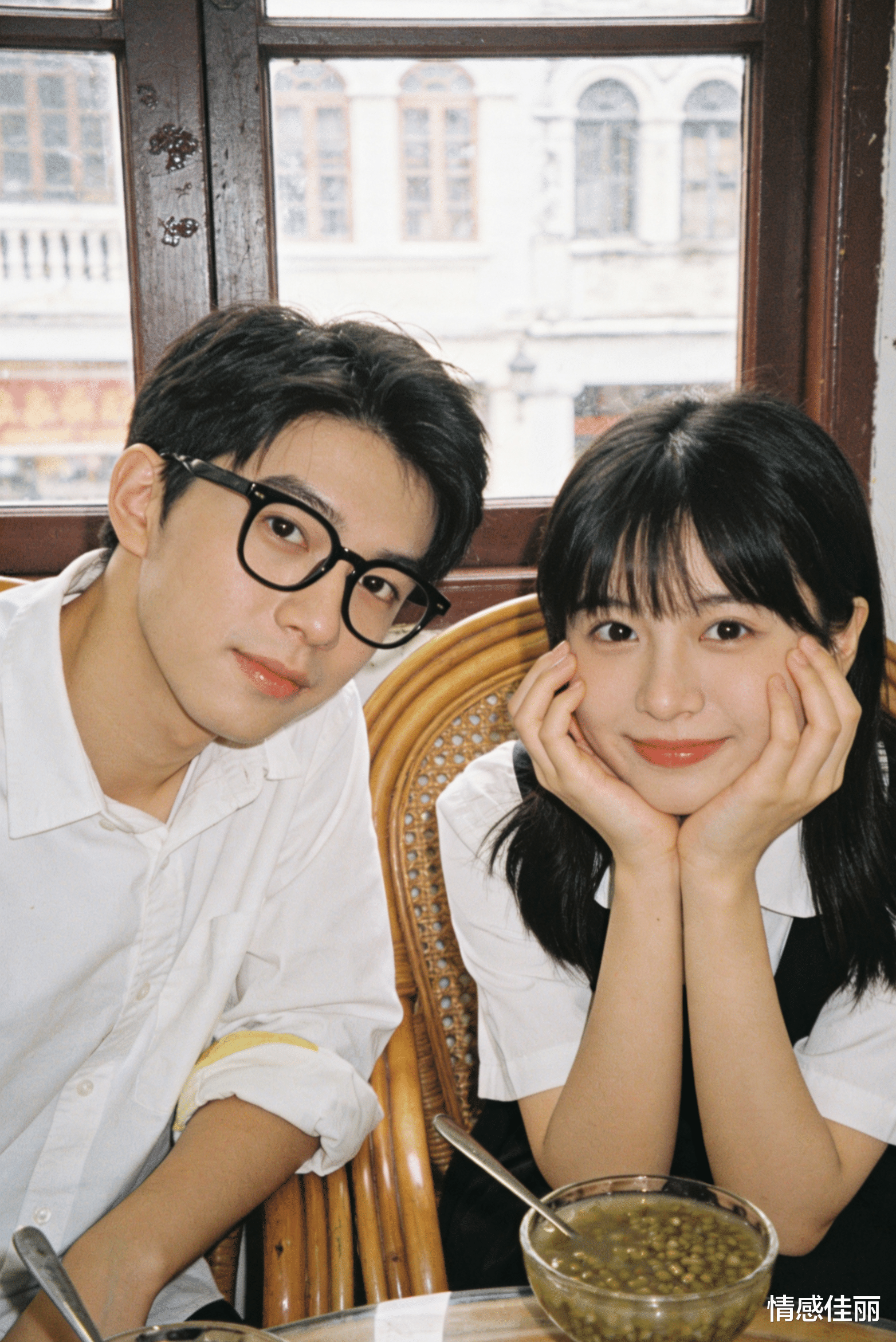

一来二去,我们熟络起来。他会带我逛遍老城区的巷子,在糖水铺点两碗绿豆沙,看夕阳把我们的影子叠在一起;我会陪他去邮局,帮他分拣信件,指尖偶尔相触,心跳便漏了半拍。他说他喜欢手写的温度,于是我们开始用信纸传信,把说不出口的心动,都藏进了笔墨里。

可安稳的日子没持续多久,沈砚收到了山区支教的任务。临走前夜,他在梧桐树下把一枚印着老邮戳的信封塞给我:“等我,最多一年。”我攥着信封,看着他的背影消失在巷尾,梧桐叶落了满身,却没等到一句再见。

日子在等待里变得漫长,我每天都会去邮局门口站一会儿,盼着熟悉的身影出现,可信箱里的信,寄出去就没了回音。直到半年后,我收到一封来自山区的信,是沈砚的学生写的,说他进山送书时遇了山洪,再也没回来,只留下一沓没寄出去的信,全是写给我的。

我拆开那枚磨旧的信封,里面是他的字迹:“梧桐又要落叶了,我在邮局等你,这次不会失约。”信纸被泪水洇湿,落款处的邮戳,日期已经模糊。

风又起了,梧桐叶落在信封上,我忽然觉得,他或许从未走远,只是化作了老城区的风,藏在了每一封手写的信里,在我需要的时候,轻轻拂过心头。