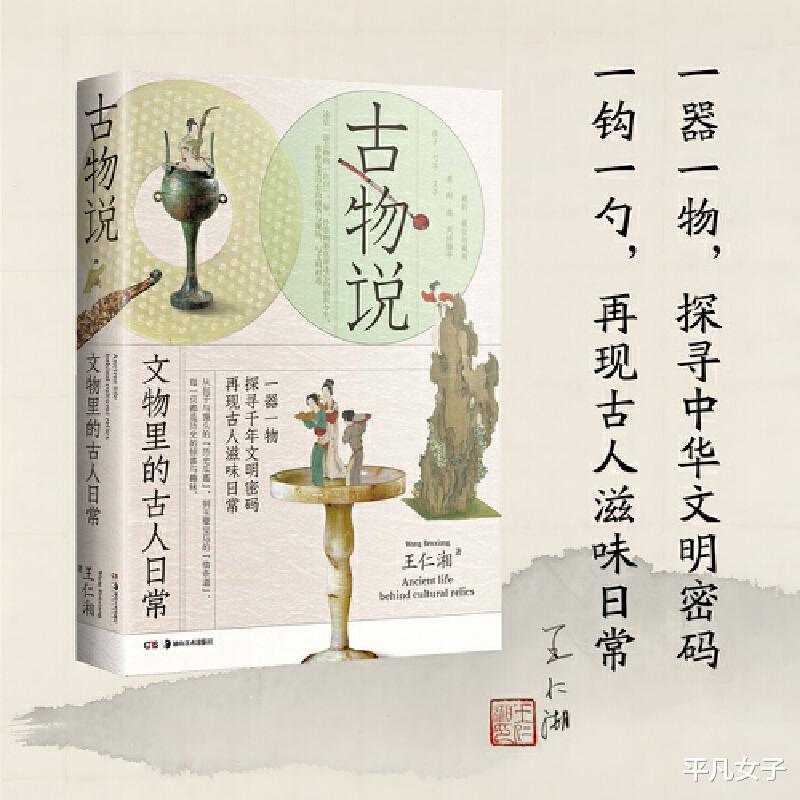

(图片来源:当当网)

都说中华上下五千年,讲的就是我们国家的历史悠久。如何才能知道历史是悠久的呢?就是从考古的角度来看,那些被发掘出来的老物件它们的历史有多久。可以说,古人使用的物件,都是我们现代人研究古代的凭证。

就如王仁湘教授的这本《古物说》,从饮食、穿戴和信仰三个方面中小物件来分析背后包含的历史细节,还原了古人生活的场景,从而理解了古人的精神世界,也看到了文化本身的源远流长。

可以说,一器一物,都是在探寻着中华文明的密码;而一钩一勺中,再现的就是古人滋味的日常。

01勺子、筷子,叉子,那是华夏文明的传承

今天的我们,在用餐的过程中,我们从小学会的便是用筷子吃饭,用勺子舀汤,这样的规矩是每个家庭的孩子的必修课。小时候,我们可能还因为自己拿筷子的姿势不对被大人揍。可见,在餐具的使用上,我们是有属于我们民族的传承的。

在《古物说》这本书中,讲到食物,就离不开吃的工具。阅读后才发现,原来,我们的祖先不仅使用勺子和筷子,叉子的使用也是我们发明的,只不过在历史的演变中,它渐渐没那么重要而已。

这三种餐具中,最早出现的是勺子,大概距今约5000年的历史。当我们感慨人的一生的须臾时,我们就可以领悟到这份传承是多么的源远流长了。

最初的时候,我们人类可能和其他动物一样都是用手抓着吃东西的。然而我们的祖先生活在长江黄河流域,那里适合种植的谷物类,在我们学会使用火之后,这些东西都得煮着吃,大概是因为太烫了,所以人们就想着说发明个什么东西把它舀起来吧。所以,勺子就来了。

再后来,随着文明的发展,社会的进步,每个朝代开始出现不同类型的勺子,可以说这是对工具的更新换代,就像我们今天使用的工具也在不停地更新换代一般。只不过那时候科技没那么发达,更新的速度就没有今天迅速罢了。

筷子更是如此,几乎可以说,使用筷子吃饭是东亚国家很有识别度的文明特征。因为要拿好一双筷子并不容易,而要拿好一双筷子夹菜,吃饭更是一门从小就必须掌握的技术。

小小的餐具,看着是微不足道的。然而,今天的我们透过它的演变,我们依旧可以看懂古人在饮食这方面的创造与智慧。不管是形状,样式,还是材质,在不停地更新中,体现的是古人在器具上的审美。甚至在今天,我们可能都没有他们那么讲究。

可见,文明的传承不单单是那些重大的历史事件,还有我们日常生活的方方面面。

02小小带钩,大大的做人底线

说到带钩,很多人就想到春秋战国时期的齐桓公。据说便是一枚带钩救了他的命。今天的我们回头看当时的流行的这一饰品,我们还是会感慨,当时技艺的精美。

与带钩有关的还有一个女子的故事,那就是汉武帝的妃子“钩弋夫人”的故事。相传她手握拳,没人能够打开,汉武帝遇见他的时候轻易就让她摊开双手,再加上长得也好看,就被带回去当了嫔妃。后来生了儿子刘弗陵,母凭子贵,一度风光无限。再后来,因为汉武帝年事已高,传位刘弗陵,但又怕出现吕后的事情,所以便把钩弋夫人给处死了。对于钩弋夫人来说,她的一生可以说是成也带钩,败也带钩。

而与带钩有关的,还有我们经常会念叨的一句话就是“窃钩者诛,窃国者诸侯”。说明在当时,要是有人敢偷盗带钩,是要受到惩罚的。以带钩为喻,其实也是在警醒世人“不以恶小而为之,不以善小而不为”。是非对错,是有一定的衡量标准,对于一个人来说,我们也要时刻谨记,不能因为无人在身边就放纵自我,也就是我们今天说的“慎独”。

在古人的智慧中,我们经常会看到,他们会从小事出发,进而衍生出一些做人的大道理。其中很多好的内容直到今天我们看着,也是受益匪浅,并不过时。比如我们都十分熟悉的“孔融让梨”“司马光砸缸”,仿佛一直在跟我们强调,一个人道德品质的高低,恰恰就是藏在这些细节之处。我们看人也是可以通过“见微知著”的。

很多时候,处理一些细小事情的时候,反而是看懂一个人的关键时刻。正是因为事小,大多数人都不怎么留意。在对小事处理的过程中,一个人的内在品质反而被放大了。

见微知著,细小之处看人,依旧是老祖宗留给我们的一门智慧。

03小小物件,大大的信息

其实不仅仅是吃的,还有穿的,更多的还有用的,比如古人使用的酒樽,墓穴里的陪葬品,墓穴中的壁画,所有的那些来自古代的物件,今天随着考古技术的发展,我们也解读出了越来越多的信息。

就好比我们总说我们是龙的传人,为什么我们会形成这样的认知呢?因为在考古中发现,那些古老的物件中有“龙”的影子。其实古人和我们一样,喜欢什么,相信什么,认可什么,我们都会把它刻在我们最常用的物件上。

因此,不管是在出土的陶器,还是发掘出的一些壁画,物件中,龙的元素随处可见。

还有一个近代才出现的物件,“雪地靴”,很多人都认为它是舶来品。其实并不是,在很久很久以前,中国的古人就把它制造出来了,因为有些地方的冬天是十分寒冷的。先民们在生活的过程中,也发现了如何做才能抵抗严寒。

不仅是雪地靴,还有手套等,这些我们一度以为是近代从其他国家引进的,殊不知在很久很久以前早已经在先民的生活中使用过了。更神奇的是,现代的样式和当时的样子相差并不大。

今天的我们,在博物馆看着一件件老物件的时候,我们除了感慨历史的传承,先民的智慧,我们还需要从中去领悟先民的智慧,以及它们当初是为了什么才造出这些物件。

毕竟,很多时候,我们讲到传承,我们得先弄明白,这些东西是如何形成的,我们才能从中学到什么,最终要传下来的究竟是什么呢?不可否认的是,历史上的这些日常老物件,凝聚的是劳动人民的智慧,同样的,它们的被发现,也是为我们弥补了那些我们不曾经历的时空。更多的是,使我们文明的传承提供了强有力的佐证。