夏朝是中国的第一个朝代,这几乎已经成为了中国人的共识。但事实可能并非如此,不管是从史书记载,还是从考古发掘成果来看,在夏朝之前可能还存在一个虞朝。

提起虞,喜欢历史的朋友第一反应是虞舜、假虞灭虢,假虞灭虢通常指假途灭虢,虞国是春秋时期一个小诸侯国,被晋国灭掉。舜往往被冠以虞的称号,不是没有原因的,他极有可能是虞朝的最后一个君主。

史书记载的虞朝

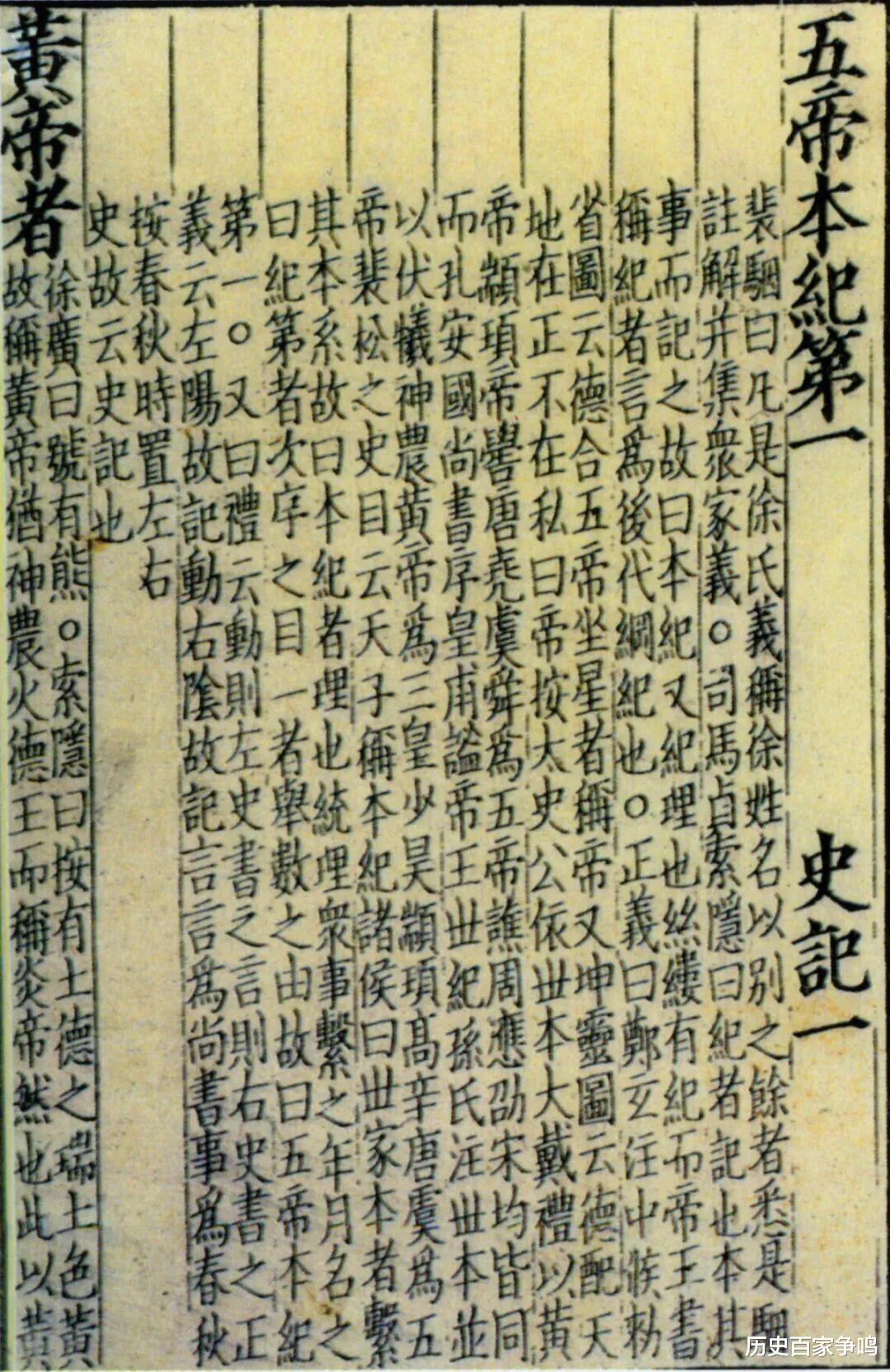

对中国朝代,一般是从朝代歌和二十四史中获得,朝代歌的开头就是“夏商与西周,东周分两段”,直接以夏朝作为朝代的开始,而在《史记》中则以《五帝本纪》作为开篇,分别介绍了黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、虞舜。

其实从命名中就可以看出端倪,如果舜也是类似尧一样,命名为帝舜,但却用了虞舜,说明司马迁也意识到舜跟其他的部落首领是不一样的,只是不能十分肯定的确认,所以用了虞舜,而且还列举了舜的世系,这可是尧没有的待遇。

《史记》成书于西汉武帝时期,在《史记》很多的典籍中有虞朝的记载。例如春秋时期左丘明著的《左传》有记载:国之将兴,明神降之,监其德也;将亡,神又 降之,观其恶也。故有得神以兴,亦有以亡,虞、夏、商、周皆有之。

同样是左丘明写的《国语·郑语》记载了西周末年史伯的一段话:“夫成天地之大功者,其子孙未尝不章 ,虞、夏、商、周是也。这两本史书中都把虞和夏、商、周相提并论。

而孔子搜集整理的《尚书》,分为《虞书》《夏书》《商书》《周书》四部分,孔子也将虞和夏、商、周放在等同的位置。可见在春秋时期,虞朝是一个独立的王朝。并且是在夏朝之前的独立王朝。

在史书中,虞朝存在的时间比夏、商、周都长,《韩非子》记载:殷周七百余岁,虞夏两千余岁。而差不多同时期的《竹书纪年》有写到,商496年,西周257年,正好符合“殷周七百余岁”一说。

夏朝在史书中存在的时间是417年,按此推算,虞朝存在了1500多年。

在《史记·五帝本纪》中记载的虞舜世系为:昌意、颛顼、穷蝉、敬康、句望、桥牛、瞽叟、舜,到舜时已经是第八代。《史记》还特别强调,自穷蝉起成为了庶民,直到大舜被帝尧启用,并最终将部落联盟首领禅让给了大舜。

考古里的虞朝

虞朝不仅有史书记载,在现代考古中也有“虞朝”的证据被挖掘出来。

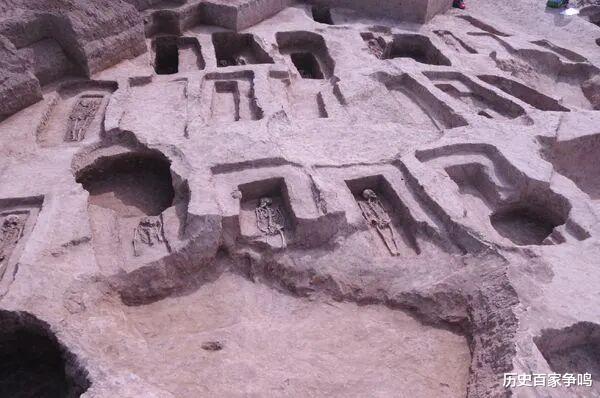

随着中国考古挖掘的进行,越来越多的史前文化遗址被挖掘出来,其中鼎鼎有名的陶寺遗址,挖掘出了古观象台,并且有了早期的节气概念。

这对农耕文明来说意义重大,意味着古人可以根据节气进行耕种,这样可以收获更多的粮食,部落则更加的强大。

陶寺遗址位于山西省襄汾县陶寺村南,面积280万平方米,大概活跃在公元前2300年至1900年之间,距今4300至3900年。由于陶寺遗址具有完备的宫殿、仓储、墓地、观象祭祀、手工业作坊等,在与史书记载相印证,推测陶寺遗址为尧时代的都城平阳。

距离陶寺遗址大概40公里处,考古挖掘出了周家庄遗址。在现在的山西省运城市绛县横水镇周家庄、崔村之间。

周家庄遗址大约200万平方米,具有环壕,东壕沟南北长约2000米,东、西壕沟之间宽1000~1400米,遗址内拥有最重要的资源盐池。周家庄遗址跨度较大,距今4300多年,一直延续到夏朝时期。

据此,周家庄遗址也被推测为舜都蒲坂。周家庄遗址在舜活跃时期达到鼎盛,此时正处于陶寺文化晚期,在时间上符合帝尧禅让首领之位给舜。而且周家庄遗址聚落等级和防御设施(如环壕)符合早期国家都城的特征。

史学界很多人也认为,虽然陶寺遗址和周家庄遗址是尧都和舜都还没有确凿的考古证据,但反映了史书中尧、舜时期两个时期的衔接,而夏朝继承自舜,很多规章制度都是拿来主义,这也从侧面印证了虞朝的存在。

虞朝的猜想

越来越多的考古证据表明,史前文明并不像我们印象里的封建王朝顺序出现,而是同时存在。

考古学家苏秉琦指出,在史前文明时期,在中华大地上存在着很多方国,相互之间有交流、也有战争。但并不是像元、明、清一样按顺序依次出现。

根据史书和考古可以推测,尧作为部落联盟首领的时候,天下的政治中心就在陶寺。舜作为部落联盟首领的时候,天下的政治中心在周家庄。此时尧的方国依然存在,只是其首领不是部落联盟首领而已。

在根据《史记》中记载的舜的世系,可以大胆推测,颛顼也是舜所在方国的首领,被选为部落联盟首领,此时的虞方国已经存在。此后虞方国继续发展,直到舜再次被选为部落联盟首领。

夏朝实行了家天下,在治理天下的时候与虞朝几乎相同,夏朝时期同样有很多的方国存在,比如商部落就一直存在,强大起来以后才取代夏成为天下共主。

当然,这些只是推测,虞朝存在的实证,还需要更多的考古证据。相信随着考古和科学技术的进步,史书中记载的朝代和内容最终都会走进现实,成为不可置疑的历史。

评论列表