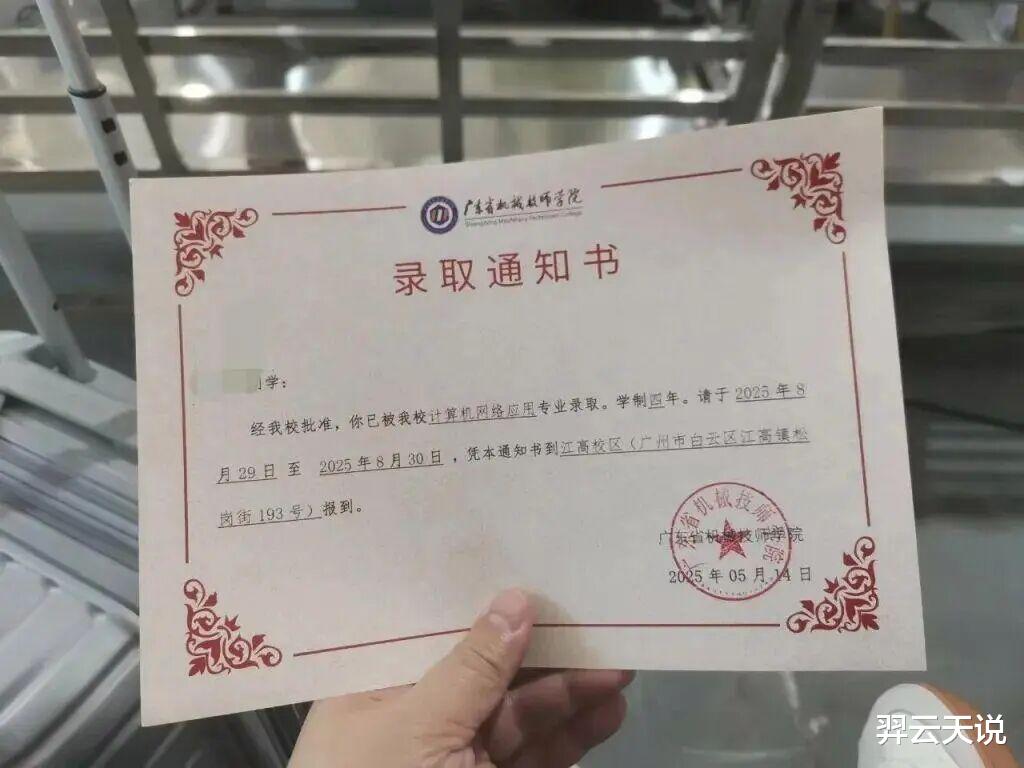

从9月9日,19岁的自闭症学生李同学来到广东省机械技师学院计算机网络应用专业报道,校方工作人员在得知李同学是自闭症患者后,不为孩子办理入学手续到10月9日《法治日报》报道“遭劝退的孤独症(自闭症)孩子办入学了”。经过了一个月的媒体与自闭症群体及网友的关注后,加上另一名被该学院录取的自闭症学生终于经广东省残联组织专家评估,两名遭“劝退”的学生均符合入学条件,涉事学校已为他们办理入学手续。

李同学的父亲李宇在接受《法治日报》记者采访时说,小李是轻度自闭症,在公立小学完成学业,初中上的是特殊学校,高中就读于某职业中学特教班。

今年开学报到填表时,小李书写动作慢,引起一名老师注意,李宇便说了小李的特殊情况,希望老师宽容。老师听后很惊讶,称该校不招收自闭症学生,随后将情况反映给学院负责人,学院决定劝退小立。

该名老师之所以反应如此巨大且最终经学院决定劝退自闭症,其一,想来是对于真正的自闭症缺乏应有的科学认知和全面了解,仅从字面意思或者道听途说和断章取义中认定自闭症就是一种“可怕”的疾病,会对一起学习的学生和学院造成不良影响,从而选择一拒了之,省却很多不必要的麻烦;

其二,从该事件中也再次折射了社会大众对于自闭症的科普极度匮乏或者说媒体的报道传播范围有限,造成了贴标签后,给自闭症群体给予某种程度上的偏见与傲慢,从而无法实现真正的包容和接纳。

由此,从广东机械技师学院拒收两名自闭症学生到重新被录取,再看自闭症儿童入学难与易,其实表面上,正如广州媒体人华岑所言,“很多人看到的是这名学生被拒绝一次的遭遇,我看到的却是背后多次被‘拒绝’的经历。”

2024年3月,广州某特殊教育机构针对“有多少自闭症孩子遭遇上学难?”开展的一项近2000名5岁至15岁自闭症孩子的特殊需要家庭参与的问卷调研显示,参加调研的家庭中,有近20%选择孩子目前没有在上学,其中27%曾经上过,但被学校劝退。

再到众多自闭症家庭退而求其次的要上特殊学校也不容易。哪怕是特殊教育福利政策保障做的很好的广州,公立特殊教育资源也处于紧缺状态。例如,广州市公立自闭症特殊教育学校康纳学校,只接收本市户籍学生,因招生名额少,该校曾连年出现上百名学生竞争16个学位的情况。最终,许多孩子选择了教育质量参差不齐的民办特教机构。

广州市残联公布的一项数据显示,2019年,在广州的16岁至45岁心智障碍人士中,高中及以上学历者为41%。这也意味着,该年龄段的近六成心智障碍人士止步于义务教育或学前教育阶段。

自闭症孩子上学太难的背后,我们看到的是一个又一个家庭的痛心,这种无法入学的痛心背后,再横向比较那些轻度的能够进入普校实现融合教育的自闭症等特殊儿童,他们所遭受的心灵和身体上的看得见和看不见的“校园霸凌”其实更值得关注和反思。

广东省社工与志愿者合作促进会副会长徐丽华说:“自闭症青少年在校园内时或面临霸凌问题,如身体、言语和社交排斥等形式的霸凌。原因可能包括同伴的误解和缺乏同情心,以及学校环境对自闭症学生的支持不足。”

最终导致的结果就是看似一部分轻度自闭症孩子能够上普校实现了融合教育,但是这种融合其实对于他们来说更多的是一种煎熬和伤害,而且这种煎熬和伤害,他们说不出来,父母也看不见听不到,普校老师以及普通孩子家长们对于有情绪行为、坐不住等因为自闭症症状而“扰乱”课堂秩序的自闭症孩子,会在慢慢的积时间累中形成一种不自觉的排斥,越是到了高年级,越容易集体抵制这些特殊孩子,最终造成他们又不得不去特校或者回家。

虽然,有一部分好的普校和能够包容自闭症等特殊孩子的老师及家长,但是在当下应试教育的大环境下,自闭症群体的普校融合教育依然走得异常艰难。

再度探讨自闭症等特殊群体的入学难与易,本质上其实是制度的缺失和文明的错位,导致了本来应该有权利接收义务教育和高等教育的特殊群体,在种种有色眼镜和偏见的加持下,无法在上有政策保障,下有自闭症家庭托举的双重支持中,依然无法实现真正意义上的教育,哪怕这种教育更多的是家长为了让孩子能够在普通孩子中实现“随班混读”和“混”一张文凭从而实现在当下社会中的被保护,少一些偏见。

广州市特殊教育专家指导委员会委员戴榕也认为,不能一概认为所有心智障碍的学生都会对教学秩序造成干扰或不具备独立学习和生活的能力。她以“劝退”事件中的小立为例,这类孩子在孤独症群体中属于少数可以考取高职且智力水平和行为认知能力相对“拔尖”的轻度心智障碍人士,具备随班就读能力。

法治广东研究中心主任宋儒亮说,尽管我国残疾人保障法、《残疾人教育条例》对残疾人平等受教育权都给予了法治保障,但要让这个群体的受教育权有效落实,还需要配套制度,细化规则,并强化可操作性。

消除歧视、扭转社会偏见,也是保障自闭症群体受教育权的重要一环。有专家建议,应加强自闭症科普宣传,让学校提高对自闭症的认识,同时建立有效的报告和干预机制,鼓励学生支持关心自闭症同学。

其次,自闭症人士从儿童期起,就需要长期、持续的家庭、学校和社会的全方位支持,逐步建立起完善的贯穿家庭、学校、社区和终身社会保障体系。这才是全生命周期保障自闭症群体能够实现融合教育的最佳路径。

(部分内容来源:法治日报)