9 月 10 日,罗永浩在个人社交平台吐槽西贝;

称许久未吃,这次就餐发现店内菜品几乎全是预制菜,价格还贵得离谱,直言 “实在太恶心了”。

西贝创始人迅速回应,称门店没有一道预制菜,晒出来了当天13道菜品的制作指导书;

但罗永浩并不买账,反驳称:当晚菜品无一滚烫,羊排、烤鱼均有“隔夜重烤的恶心味道”!

西贝回应称将起诉罗永浩;

并同步上线“罗永浩同款菜单”供顾客选择和品尝;

还宣布公开各地门店后厨供顾客参观。

(2)

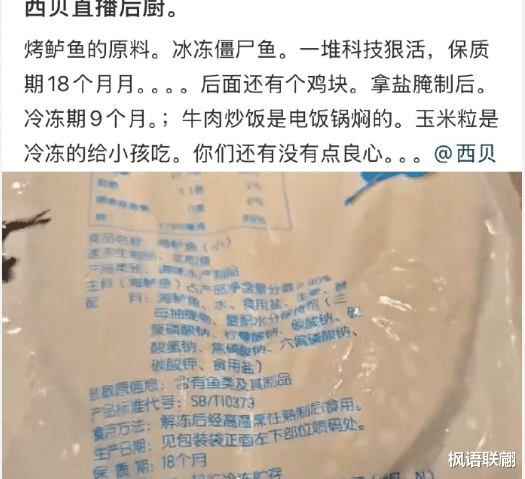

既然公开了后厨,就先看看真实的后厨状况;

自己的曝料好过别人的曝光。

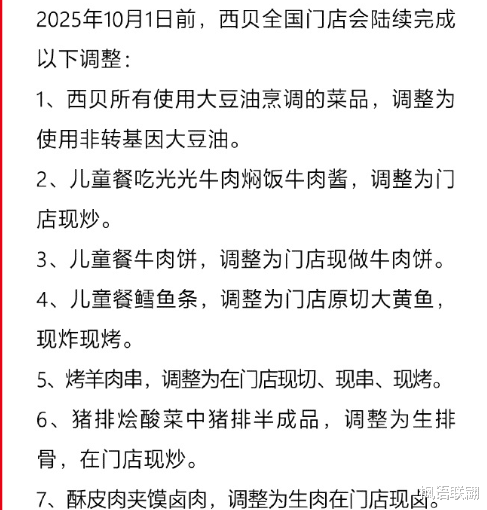

烤鱼、烤羊需门店解冻后现烤(耗时9-80分钟);

罗永浩同款烤鱼需解冻后现烤,食材保质期长达18个月;

还有保质期为9个月的小牛焖饭牛肉包;

鳕鱼条、鸡汤等均为冷冻品,鸡汤居然也是袋装的;

肉夹馍的馍皮、肉馅均存于冷柜,需解冻后加热出餐;

部分普通蔬菜类,南瓜和茄子也是冷冻的;儿童餐使用的西兰花也是冷冻品,保质期长达24个月;

专为儿童餐使用的大豆油为转基因大豆原料。

第一批吃罗永浩菜单的食客也网上发声:

称“罗永浩菜单”菜品4分钟内上齐,但存在“复热味”,如羊排、烤鱼有隔夜重烤的异味,且分量较小;

有人直言“比预制菜还难吃”,并质疑人均166元的定价虚高。

杭州西贝门店厨师长在媒体达人的后厨探店中承认:煮好的羊排可以使用三餐(当日午餐/晚餐+次日午餐),隔夜使用不影响品质;

看来,预制菜还没争明白,西贝却自证自己使用隔夜菜;

这危急公关的能力再强,也不能自曝家丑啊。

(3)

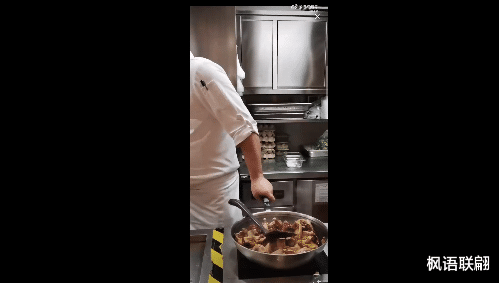

看过西贝后厨,基本明白了;

西贝的食材,无论肉类还是蔬菜,基本都是预包装,有保质期,且统一配送的净菜原材料;

极少是新鲜蔬菜直接配送,现切现制的;

然后,西贝自己的厨师将预包装食材按照餐厅内部制定的标准进行加工,最终出锅装盘,成为客户最终见到的菜肴;

这是不是预制菜?

说是,它还有现场加工的部分;

说不是?

后厨内几乎没有现买现切的肉或者蔬菜,都是采用预包装有保质期的食材;

不是预制菜,又是什么?

西贝坚称:依据国家六部门《预制菜定义通知》,中央厨房配送的预切肉、酱料包等需门店二次加工,不属于预制菜,仅算“预加工食材”;

但是这能说服公众吗?

西贝的菜肴可以称作简易加工食品,或者叫做二次加工食品;

但是食材显然并非真正意义的现切现制新鲜食材;

那么不是预制菜,又和预制菜有多大区别?

即使在咬文嚼字的概念理解上不属于预制菜;

西贝的争辩也相当牵强,游走在概念的边缘地带;

后厨餐馆更像是西贝在强行争辩自己的正确;

却不当心曝光了比预制更重要的东西;

西贝自己似乎都疏忽了。

(4)

餐饮的特殊性,有时为了效率和速度等原因难免使用一些预加工食品;

但经过工业化流水线加工出来的食材肯定要比新鲜采购食材要便宜;

菜的定价就要更加亲民才对。

就像萨莉亚,使用的全是预制菜,但是食材公示,价格亲民,人均30元却能吃的既廉价又体面;

没人再去纠结它是预制菜了。

所以,根本的原因不是预制菜本身;

而是菜的价格与顾客所获得的食用体验之间不匹配,带来了反扑;

西贝的定价并不便宜,罗永浩一行5人点13道菜,花费830元,人均166元,属于中端偏高消费了;

但是原材料却基本都来自包装食材,保质期长达18个月,两年之多;

这就让顾客心理上难以接受了。

无论西贝的创始人如何辩解自己的委屈,如何解释自己的利润并不高;

或许西贝的利润率并不高;

但是人均消费不低,达到了中高端水平;

那只能说明在其他的固定成本环节,耗费的太多了;

比如,员工的工资,食材的采购价格,餐厅的租金等等,成本太高了;

导致实际上也没赚到多少利润,但是顾客的消费却不低;

那西贝就要反思一下成本控制了,该节约的要节约,该限制的要限制;

最终达到有性价比;

这才是最关键的事情。

(5)

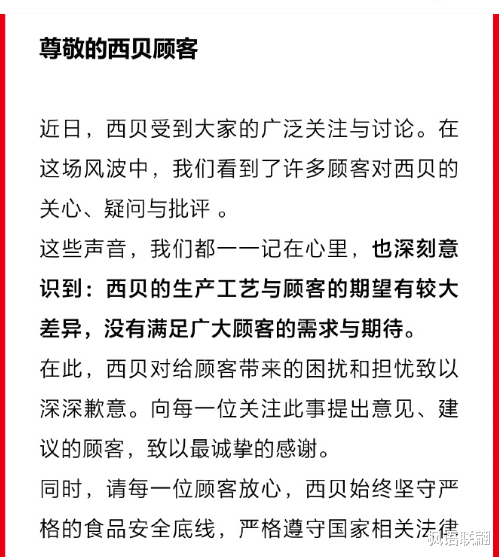

这一场预制菜之争,实际真正争论的还是定价和消费体验是否匹配的问题;

顾客需要明明白白的消费,需要食材透明;

需要商家有底线,有安全标准,有敢于公示细节的胆量和魄力。

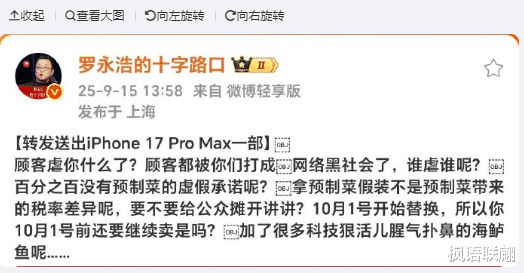

西贝也大可不必对罗永浩愤怒,大可不必污蔑其为网络黑嘴;

即使他在胡说,即使起诉了罗永浩,即使罗永浩败诉;

明天还会过来一个张永浩,李永浩;

挑剔的人始终会有,走了一个还会有另一个;

但自己要有一夫当关的底气和魄力;

不害怕公示,不担心细节,能站得住脚;

西贝就能笑谈风云,不与争辩;

别人的挑剔反而成就了自己。

(作者:韩枫,华东师范大学/法国里昂商学院工商管理硕士,欧美企业人力资源总监,如果你看了这篇文章想要告诉我你的想法,欢迎留言给我)