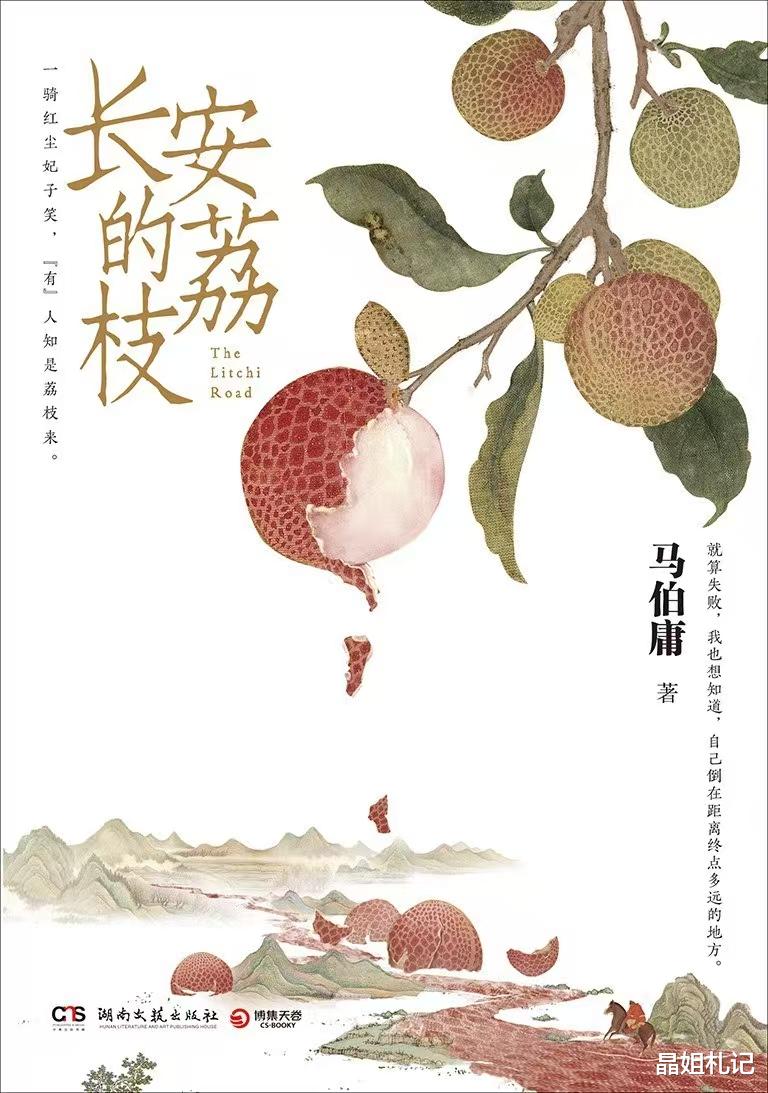

《长安的荔枝》剧版目前已经完结了,我之前追了一集就弃剧了,不过最近看了原著倒是颇有感触。

虽然原著是一部只有六章八万字的中篇历史小说,但唐朝基层官吏千里迢迢运送荔枝的故事,却引起了无数职场打工人的共鸣。

52岁的李善德,已经在长安的官场沉浮二十八年,依旧还是一个小小的上林署九品监事。

他好不容易能够贷款买房,却在请假看房的当天,遭遇上司和同事的算计,无奈成为了那个倒霉的荔枝使,必须要在规定期限内将岭南的新鲜荔枝运回长安给杨贵妃品尝。

从长安到岭南的路程可是有五千多里,而且荔枝“一日色变,两日香变,三日味变”,这显然是一个不可能完成的任务。

由于李善德浑身上下散发着老实人的气息,在职场更容易被人拿捏,才会不知不觉成为上司和同事的甩锅对象。

正如那些在职场背锅却只能忍气吞声的中年人,李善德因为背着房贷而且还要养活老婆孩子,自然无法拒绝升职加薪的诱惑。他起初误以为是专为皇家采购“荔枝煎”的美差,后来才猛然意识到自己中了圈套,在酒宴稀里糊涂接下了运送“荔枝鲜”这个烫手山芋!

好友韩承建议李善德早点与妻子和离,趁最后四个月赶紧多捞油水还清房贷,如此才不会连累到家人。好友杜甫则以一位老兵的故事鼓励李善德拼死一搏,或许还能迎来一线生机。

李善德下定决心赶赴岭南做实地考察,研究一套可行的运送方案。临行之前,他去上林署以强硬的态度,命令上司刘署令准备三十贯去岭南的驿使钱与出食钱,终于狠狠替自己出了一口恶气。

李善德在岭南一次次实验运输路线,尽管效果并不乐观,但他也不轻言放弃。彼时身临绝境的李善德,有着向死而生的勇气:

“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”

02当我们还是职场新人的时候,也许曾经单纯地认为只要兢兢业业踏实干活,便能靠着自己的努力就升职加薪。在经历一番摸爬滚打之后,才逐渐明白深谙职场潜规则的重要性。倘若说话办事不懂得人情世故,在社会上就比较容易吃亏。

李善德凭借过硬的专业能力,豁出性命终于试出了可行的运输方案。当他拿着方案找各个部门配合却四处碰壁,甚至在回到长安之前还被岭南节度使何履光追杀。

好友韩承解开了李善德的疑惑,他指出李善德的方案无疑是在打脸各个部门以及岭南节度使何履光,一旦李善德将运送荔枝的事情做成,那么在圣人眼里便是他们之前办事不力。

韩承觉得李善德应该在呈上转运之法时附上一份谢表,言明岭南节度使的着力推动以及各个部门的支持和助力,对此他点出了做官之道:

“和光同尘,雨露均沾,花花轿子众人抬。一个人吃独食,是吃不长久的。”

职场遵循“团结合作、互利共赢”的生存法则,个人独占好处只会遭遇同事的嫉妒和排挤。

李善德恍然大悟,后来机缘巧合之下将转运之法献给了位高权重的卫国公杨国忠,得到了杨国忠的贴身银牌。

看到各个部门一改之前的冷淡态度,开始主动配合工作,甚至连房贷都给免除了,李善德由此体会到权势的巨大力量。

“流程那种东西,是弱者才要遵循的规矩”,正如杨国忠此前对李善德所说的那样,规则是由强者制定的。

杨国忠只给了李善德令牌,拒绝了对方讨要手书的请求。没有相关文书痕迹,也就不会留下证据。运送荔枝的事情办成了,他可以占据首功。如果失败,他也能立刻切割,将全部责任推给李善德。

可见,底层小人物不过是上流权贵随意摆弄的棋子,如同蝼蚁一般渺小卑贱。

03李善德通过精密计算以及技术手段,将荔枝的保鲜期延长到11天。虽然运送过程一波三折,但所幸有一骑两坛的新鲜荔枝成功抵达长安。

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的典故耳熟能详,但后世并不知晓深陷其中的小人物们会付出怎样惨痛的代价?

“每到夏日,上头说要一块冰,中间为求安全,会按十块来调拨。下头执行的人为了更安全,总得备出二十块才放心。层层加码,步步增量,至于是否会造成浪费,并没人关心。

所以右相要三十丛荔枝,到了都省就会增加到五十丛,转到经略府,就会变成一百丛,办事的人再打出些余量,至少也会截下两百丛。李善德无法苛责任何人,这与贪腐无关,也与地域无关,而是大唐长久以来的规则。”

“右相可知道。为了将这两坛新鲜荔枝送到长安城,在从化要砍毁多少成树?三十亩果园,两年全毁。一棵荔枝树要长二十年,只因为京城贵人们吃得一口鲜,便要受斧斤之斫。还有多少骑手奔劳涉险,多少牧监马匹横死,多少江河桨撸折断,又有多少人为之丧命?”

在职场,领导一张嘴,下属跑断腿。为了能让贵妃吃上新鲜荔枝,多少官吏辛苦奔走,甚至不惜劳民伤财加征税赋,导致贫苦百姓不堪重负,运送沿途发生逃驿事件,附近村落更是空无一人。

征收的费用合计五万六千七百二十贯,运送荔枝花费了三万一千零二十贯,剩余的两万五千七百贯全部流进了权贵的口袋里。

原著中李善德当面质问卫国公杨国忠的情节,堪称全书的高光时刻:

“为相者,该当协理阴阳,权衡万事,荔枝与国家,不知相公心中到底是如何权衡?圣人心中,又觉得孰轻孰重?”

因为得罪了杨国忠,李善德迎来了朝廷对他的判决:“贪赃上林署公廨本钱三十贯,杖二十,全家长流岭南。”

好友韩承并不理解李善德为何会自毁前途,李善德回答道:

“我原本以为,把荔枝平安送到京城,从此仕途无量,应该会很开心。可我跑完这一路下来,却发现越接近成功,我的朋友就越少,内心就越愧疚。我本想和从前一样,苟且隐忍一下,也许很快就习惯了。

可是我六月一日那天,靠在上好坊的残碑旁,看着那荔枝送进春明门时,发现自己竟一点都不高兴,只有满心厌恶。那一刻,我忽然明悟了,有些冲动是苟且不了的,有些心思是藏不住的。”

李善德作为在夹缝中求生存的底层小人物,为了执行任务往往身不由己,也因此失去了一些珍贵的东西。看到朋友苏谅因为自己的失信而离开,阿僮的荔枝园被大量砍伐毁掉,李善德果断及时止损,宁愿断送仕途也要为民发声,当面戳穿上流权贵的丑陋面目。

这个看似作死的行为,导致李善德全家被流放岭南,却也阴差阳错躲过了安史之乱。李善德能够全身而退,并不仅仅是能力强和运气好的缘故,更重要的是不论何时都保持善良的本色。

当初李善德好心邀请林邑奴一起坐下畅饮荔枝酒,却没有想到这个无意识的善举,会在日后救了自己的性命。

那是林邑奴第一次被当成人来对待,他作为经略府的家奴,此前受尽了主人的打骂凌辱。当得知岭南节度使何履光准备刺杀李善德,林邑奴不惜搭上自己的生命也要给李善德通风报信,只为了报答这份恩情。

“我嫁的是他,又不是长安。他这个人哪,笨拙,胆小,窝囊,可一定会豁出性命去守护他所珍视的东西。”

正如李夫人对阿僮所说的那样,她选择嫁给李善德,正是看中了其忠厚善良的本性。当年登华山时她突然脚崴了,那些追求她的小伙子都一声不吭,毕竟地势陡峭,一旦摔下山崖便极有可能粉身碎骨,只有李善德甘愿冒着生命危险将她背下山。

因此,剧版让李善德的夫人下线的设定,可谓一大败笔。李夫人的存在,可以极大丰满李善德这个唐朝社畜的人物形象。

愿我们都能像李善德那样在逆境中破局,不忘初心,坚守自我。