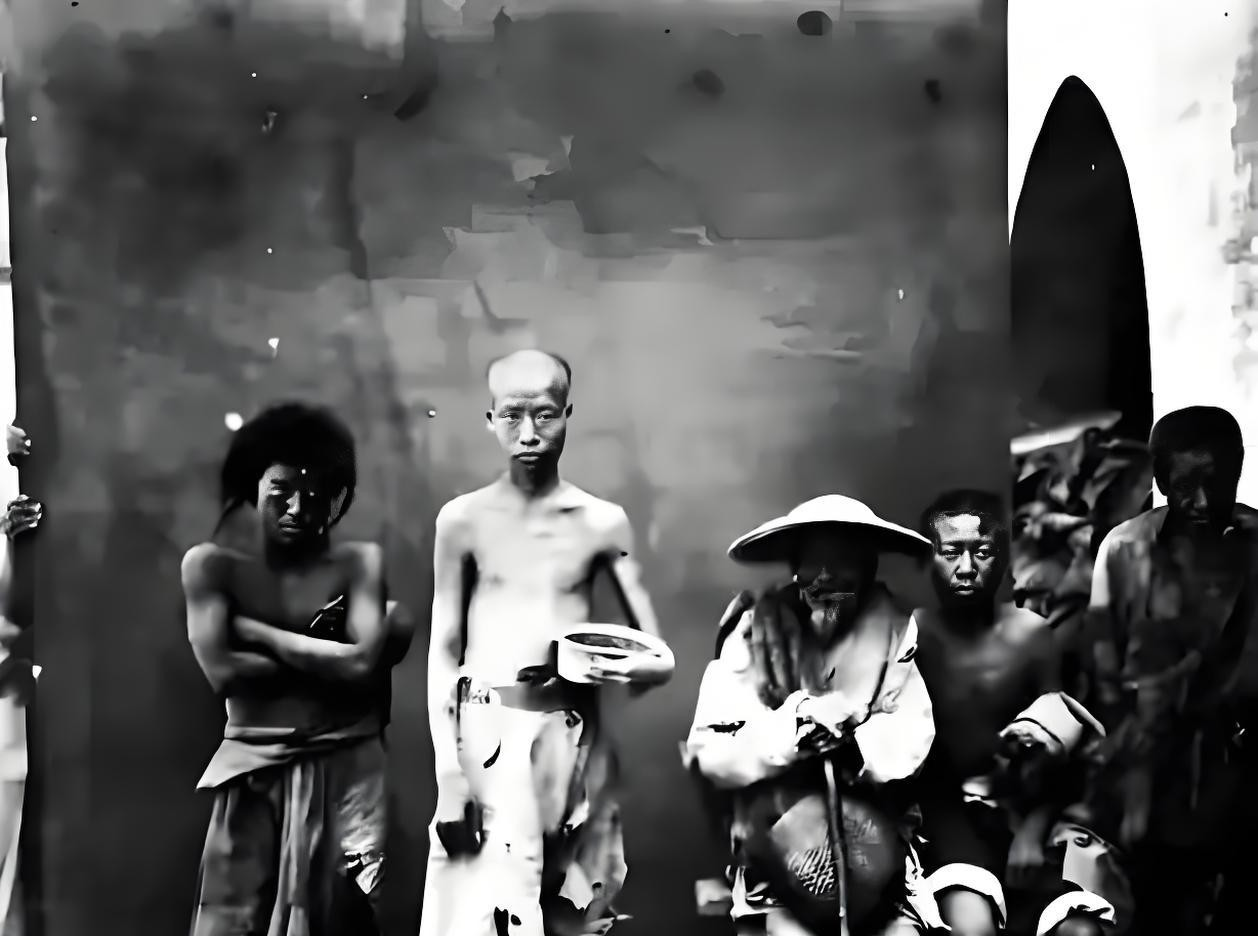

深藏在数百万字日记中的,不仅是一个官员的私密记录,更是一个时代的血泪见证

同治五年(1866年),一位浙江绍兴籍的官员杜凤治踏上了广东的土地,就任广宁知县。谁也不会想到,他连续书写十六年的日记,将成为后世研究太平天国运动的重要史料。

这位亲历乱世的地方官员,用笔尖记录下了一个时代的动荡与挣扎。今天,就让我们透过杜凤治的视角,回望那段充满家仇、官责与乱世沧桑的历史。

01 家仇私痛,一场改变命运的战乱咸丰年间,太平军横扫浙江,杜凤治的家人不幸遭难。他在日记中悲痛地写道,这场变故让他"万念俱灰",甚至一度中断了日记的写作。

这种个人悲剧并非个例。当时江南无数士绅家庭都遭受了类似遭遇,这也解释了为什么后来江南士绅会积极支持曾国藩的湘军——家仇与国恨在此交织。

杜凤治的仕途起点颇具讽刺:他原本多次参加"大挑"未中,最后是通过捐纳制度,向朝廷交钱才得到了知县职位。

作为一个地方父母官,他的工作繁杂得令人咋舌:

教化考试:亲自掌管县级科举,甚至自掏腰包资助寒门学子

征税催粮:每年花费三分之一时间带队下乡征粮,队伍多达百余人

断案审案:虽然依据《大清律例》,但常常"法外施政"

03 皇权如何下县?清代基层治理的真相清朝的正式政权只设到州县一级,那么皇权如何延伸到乡村?杜凤治日记揭示了三种途径:

州县衙门的直接力量:官员亲自或派书吏、衙役到乡村执行公务。

佐杂官员的分防:巡检司等机构负责缉捕,相当于今天的派出所。

士绅控制的公局:广东特有的基层权力机构,由地方士绅掌控。

尽管没有设立正式基层政权,清朝的统治秩序依然有效延伸到各个乡村。

杜凤治虽未在太平天国统治区任职,但他的记录与历史真相相互印证。

经济政策的失败:太平天国在1860年占领苏浙富庶地区后,民变频繁发生。领导层横征暴敛,甚至出现洪仁发、洪仁达等人要求买粮者必须持有他们发行的票证借此敛财的丑闻。

文化政策的偏激:推行拜上帝教,强制百姓放弃传统信仰,毁灭偶像,反孔非儒,导致失去知识分子支持。

高层腐败内讧:天京事变中,韦昌辉诛杀杨秀清及其部众数万人,严重削弱了领导力量。

05 清廉还是贪腐?一个知县的经济账杜凤治的年俸仅60两银子,但为官14年后竟积攒了4.5万两白银,相当于750年的俸禄!

这些钱从哪里来?主要来自对百姓的盘剥:朝廷收一两银子的税,他可能要五两。颇具讽刺的是,这样的官员竟被百姓称为"青天大老爷",只因他断案相对公正,还愿意资助贫困学子。

他的官场开销更是惊人:

中举后在京跑官花费4680两

到任后高息借款3600两

孝敬各级上司3500两

送两广总督的一次生日礼物就值3000两

如此巨大的开销,使得杜凤治"想不贪都难"。

杜凤治的复杂形象正是那个时代的缩影:他既是传统儒家教育的产物,又是官场腐败的参与者;既是勤政办事的能吏,又是盘剥百姓的贪官;既怀家仇私痛,又能相对理性地观察时局。

他的个人遭遇反映了三大困境:

文化认同困境:在传统与革新间徘徊不定

政治忠诚困境:既忠君又失望于腐败

个人道德困境:理想清廉与现实腐败的撕裂

结束语杜凤治日记的价值,不仅在于它记录了历史,更在于它提供了一个观察历史的中层视角——既非高高在上的帝王将相,也不是底层民众,而是那个连接上下层的关键群体:地方官员。

透过这些珍贵的文字,我们看到的不是一个非黑即白的历史,而是一个充满矛盾、复杂性和人性挣扎的真实图景。太平天国运动暴露了传统中国社会的深层次矛盾,也为后来的社会变革埋下了伏笔。

历史从来不是简单的善恶二分,而是在特定时代条件下,每个人做出的艰难选择。杜凤治如此,他笔下的那个时代也是如此。