在卷帙浩繁的唐代历史中,有一个关于母爱、勤学与小小药丸的温馨故事,至今读来仍令人动容。它记载于《新唐书·柳仲郢传》,主角是书法巨擘柳公权之侄、一代名臣柳仲郢,以及他那深谙教子之道的母亲——韩氏夫人。

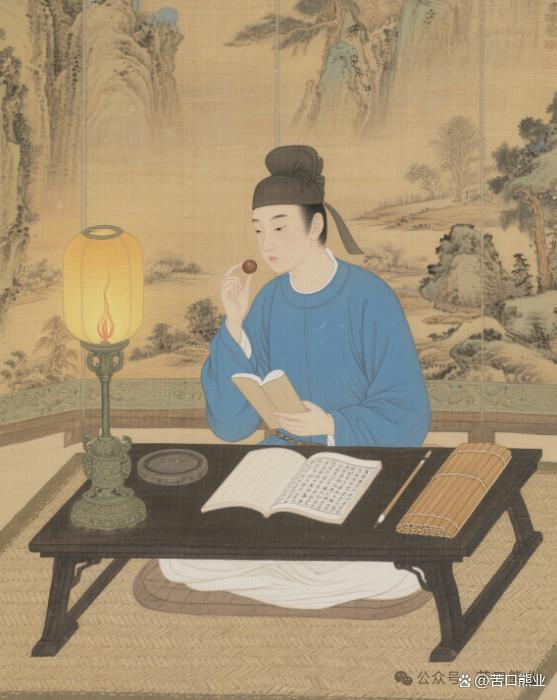

长安夜读,慈母良方解困倦

想象一下这样的场景:唐代长安,万籁俱寂,唯有一户官宦人家的书房,灯火摇曳至深夜。少年柳仲郢埋首于经史子集,然而随着夜色加深,倦意如潮水般阵阵袭来,眼皮沉重,思维也开始模糊。这时,他的母亲韩氏,一位出身名门、极有见识的女子,会悄然步入书房。她的手中,托着一枚小小的丸药。

韩氏夫人深知此物的特性。她将这枚味极苦的熊胆丸让儿子在夜读困倦时含服。当那难以言喻的苦涩在柳仲郢口中弥漫开来时,瞬间驱散了浓浓的睡意,刺激得他精神为之一振,眼睛也仿佛清亮了许多。这小小的药丸,成为了他深夜苦读时对抗疲惫的秘密武器。

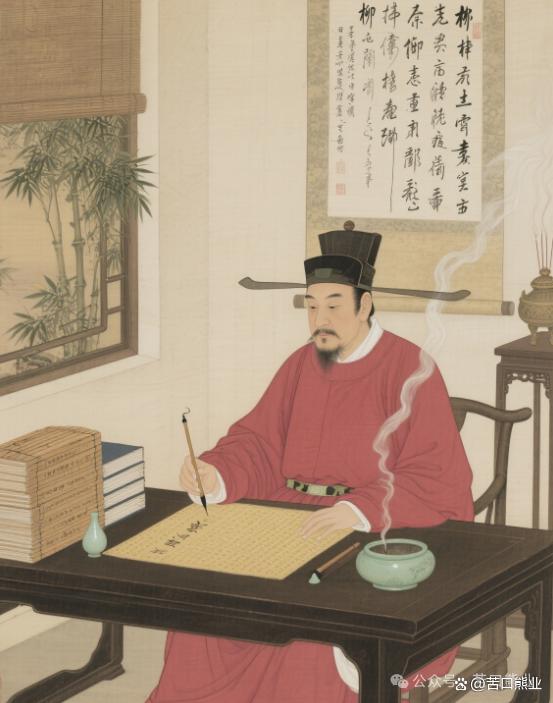

在母亲韩氏持之以恒的关怀与这独特“提神秘方”的辅助下,柳仲郢得以克服无数个困倦的长夜,潜心向学。他最终没有辜负母亲的期望,不仅继承了家族的优良门风,更凭借真才实学跻身一代名臣之列。他为官清正,能力卓著,所撰写的《尚书二十四司箴》更是获得了大文豪韩愈的高度赞赏,足见其学问功底之深厚。

熊胆之效:“醒脑明目”良品

图片来源:百度

熊胆丸为何能成为韩氏夫人的选择?这源于古人对熊胆药用价值的深刻认识:

醒神解困(提神): 其强烈的苦味本身就是强大的感官刺激,能立竿见影地驱赶睡意。古人认为其性寒能清心热,有助于保持头脑清醒。

明目: 中医理论中,肝开窍于目。熊胆被认为有清肝火、明目的功效,对于长时间用眼导致的目赤昏花有一定缓解作用。韩氏让儿子含服,也正是希望保护他苦读中损耗的视力。

强健身体: 古人认为熊胆有清热解毒、强健身体的功效。柳仲郢一生“耳聪目明、身康体健”的记载,虽不能完全归功于熊胆丸,但或许也反映了在母亲精心调理下(包括使用熊胆这类药材辅助),他拥有良好的身体素质来支撑高强度的学习。

图片来源:百度

熊胆丸之外,是永不熄灭的心灯

回望这段历史,熊胆丸无疑是一个引人注目的细节,它体现了古代贵族的资源和对特定药材功效的信赖。然而,当我们仅仅聚焦于“熊胆”的神奇时,便可能忽略了故事中最璀璨的光芒——母爱与陪伴。熊胆丸的苦涩终会消散,但母亲用陪伴和心血浇灌出的精神力量,却成为滋养其一生的源泉。

持之以恒的付出: 韩氏夫人不是简单地将药丸丢给儿子,而是亲自研磨制作,并且在漫长的岁月里,夜复一夜地陪伴在儿子身边。这份坚持,远比熊胆本身更珍贵。

用心良苦的智慧: 她选择熊胆,是基于对药材的了解,更是基于对儿子需求的洞察——在物质上提供辅助提神明目,在精神上传递坚韧忍受苦涩。

品格的塑造者: 韩氏夫人所期望的,绝不仅是一个靠药物支撑的读书机器。她通过长久的陪伴和言传身教,将勤勉、坚韧、自律的品格深深烙印在柳仲郢心中。正是这些品格,支撑他度过了苦读的岁月,更成就了他日后作为国家栋梁的担当与能力。

柳仲郢与熊胆丸的故事,是一幅关于唐代精英教育的生动剪影。教育的真谛,不在于寻找某种外在的“神药”,而在于那份无条件的爱与日复一日的用心陪伴——这才是穿越千年,依然有效的“醒脑明心”良方。舌尖的苦涩会消散,心头的温暖与力量,却能伴随一生。