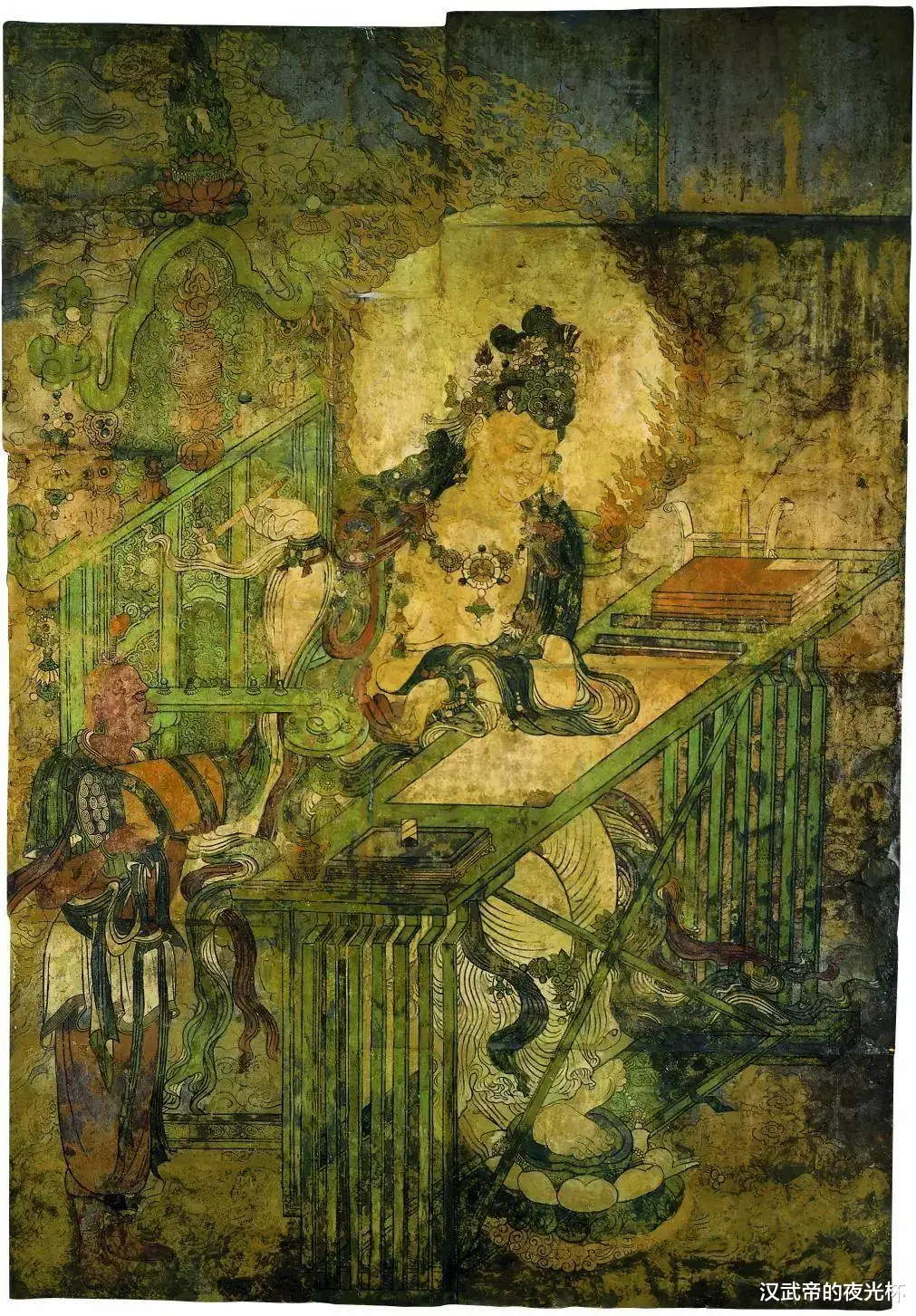

纽约大都会艺术博物馆的赛克勒大厅内,一束冷光斜切过70平米的墙面,将《药师经变》的色彩唤醒。7.5米高的壁画上,药师佛跏趺而坐,青金色佛光如涟漪扩散,十二神将铠甲上的描金纹路在光影中流转,连衣褶间的朱砂晕染都清晰可辨。驻足的华人游客总会下意识地放轻脚步,指尖划过玻璃展柜时,仿佛能触到壁画背后那道横跨太平洋的伤痕。

大都会博物馆中国厅中的《药师佛佛会图》

解说员的声音带着程式化的敬意:“这幅1354年的元代壁画,由700多块残片修复而成。” 没人会在此时提及,那些残片曾像受伤的候鸟,在1928年的寒风中离开山西洪洞的黄土坡。展厅角落的说明牌只标注着 “赛克勒捐赠,1964”,却省略了它从广胜寺破壁而出的全过程。

1928年深秋的广胜寺下寺,贞达和尚踩着碎瓦走到后大殿前,抬头望见屋脊又塌了一块。雨水在壁画上冲出蜿蜒的泪痕,药师佛的袈裟边缘已褪成灰白。这个守寺四十余年的老僧,袈裟补丁摞着补丁,身边只剩两个半大徒弟 —— 其他僧人早被战乱与饥荒逼走了。

“咚咚” 的敲门声打破死寂。当地乡绅李宗钊带着两个高鼻梁外国人站在山门内,皮箱上的铜锁在阳光下晃眼。“贞达师父,” 李宗钊象征性的掏出一叠银元,在掌心掂出脆响,“前殿后殿四壁壁画,1600块银元,卖不卖?”

那晚的油灯亮了整夜。贞达摩挲着佛经扉页,想起十年前师父圆寂前的嘱托:“寺在画在,寺亡画亡。” 天快亮时,他推开寮房木门,看见后大殿的梁木已裂出指宽的缝,仿佛随时会砸向墙面上的佛像。

乡绅们的争吵在残破的天王殿里炸开。白胡子老者拄着拐杖骂:“卖祖宗的东西!死后有何颜面见先人?” 年轻些的乡绅急得跺脚:“不卖?等大殿塌了,壁画连灰都剩不下!” 贞达突然开口,声音沙哑如砂纸摩擦:“换!拿壁画换座庙。”

碑文记载了卖壁画的经过:“邑东南广胜寺名胜地也。山下佛庙建筑,日久倾塌不堪,远近游者不免触目伤心。邑人频欲修葺,辄因巨资莫筹而止。去岁有远客至,言佛殿壁绘,博古者雅好之,价可值千余金。僧人贞达即邀请士绅估价出售,众议以为修庙无资,多年之憾,舍此不图,势必墙倾像毁,同归于尽。因与顾客再三商榷,售得银洋一千六百元,不足以募金补助之。”

银元分文未动全买了木料。工匠们拆墙取画时,贞达始终背对着大殿,直到听见墙皮剥落的脆响,才悄悄抹了把脸。他请石匠刻碑时特意叮嘱:“别说没办法,就说爱其寺也。” 那方《重修广胜下寺佛庙序》石碑至今立在寺中,“舍此不图,势必墙倾像毁” 的字迹已被风雨磨得模糊。

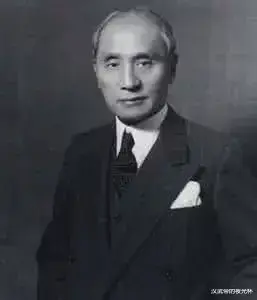

卢芹斋

三、古董商的跨国棋局壁画抵达北平的那天,卢芹斋正在琉璃厂的古玩店里品鉴一尊北魏造像。这个常年穿西装的古董商,指甲修剪得比八旗子弟还精致。当伙计禀报 “山西来的壁画有七层墙皮厚” 时,他立刻让保镖把货运进密室。

拆箱的瞬间,卢芹斋的眼睛亮了。《药师经变》上的矿物颜料历经六百年仍鲜亮如新,十二神将的眼神各有神态,连盔甲的铆钉都刻画分明。他当即决定将壁画拆分:最大的《药师经变》和《炽盛光佛佛会图》留着卖给美国大藏家,南壁那幅《菩萨写经图》则暂时雪藏 —— 画面中擎笔菩萨的灵动姿态,让他觉得 “值得再等个好价钱”。

1930年的巴黎画展上,卢芹斋将壁画残片装在定制的木盒里展出。纽约牙医赛克勒隔着玻璃凝视《药师经变》的残块,这位靠医药发家的收藏家当即出价:“只要能复原,价钱随便开。” 交易完成后,卢芹斋特意附赠了一本《山西通志》,扉页写着 “壁画出处,一目了然”—— 他太清楚,这些带着泥土的文物,在西方藏家眼中更具价值。

赛克勒将壁画运到纽约后,特意请修复师用糯米胶重新拼接。当最后一块残片归位时,他站在壁画前沉默了许久:画面中药师佛的慈悲目光,竟与他诊所里病人的眼神有些相似。只是他从未想过,这些残片拼接的缝隙里,嵌着一个民族的伤口。

1932年,纳尔逊 - 阿特金斯艺术博物馆的馆长亲自来纽约提货。《炽盛光佛佛会图》被装在定制的铅皮箱里,跨越半个美国后,终于在 “中国庙堂厅” 重获新生。馆长特意按广胜寺大殿的比例搭建了展墙,却发现壁画的尺寸比记录的更大 —— 原来卢芹斋当年为方便运输,悄悄裁掉了边缘的云纹。

梁、林等四人在广胜寺,左起:费正清、林徽因、费慰梅(梁思成摄)

六年后,梁思成与林徽因在广胜寺的断壁残垣间驻足。林徽因抚摸着墙面上残留的颜料,在笔记本上写下:“色泽皆美,惜已残缺。” 费正清在一旁拍照时,镜头里的殿宇空空荡荡,只有贞达和尚立在碑前的身影,像株枯瘦的老松。那时他们还不知道,那些流失的壁画,正在太平洋彼岸享受着恒温恒湿的待遇。

1950年,卢芹斋的古董生意已近末路。新中国成立后,他再也无法从国内获得文物,于是将雪藏二十年的《菩萨写经图》捐赠给辛辛那提艺术博物馆。馆方给这幅高 4.1米的壁画编号 “1950.154”,作为当年最后一件入藏品。修复师在清理画面时,发现菩萨身边书童的形象十分特殊:深目高鼻,皮肤呈棕红色,竟是罕见的昆仑奴造型,而画面右上角 “至正十四年” 的题记,更让这幅壁画成为断代明确的元代艺术珍品。

此时的广胜寺,贞达和尚早已圆寂。他当年用卖壁画的钱修缮的大殿,在抗战中被日军的炮弹炸塌了一角,唯有那方石碑幸存下来,默默诉说着 “寺存则壁画精神犹存” 的初心。

1993年,北京大学赛克勒考古与艺术博物馆建成开放。开幕式上,赛克勒的夫人站在捐赠铭牌前致辞,讲述丈夫 “热爱中国文化” 的生平。很少有人将这座博物馆与大都会的壁画联系起来,直到有学者发现,赛克勒捐赠的文物中,竟有一件与广胜寺壁画同批出土的陶俑。

如今的辛辛那提艺术博物馆里,《菩萨写经图》前总是围着不少观众。解说员会指着画面中的书案介绍:“你看这山形镇纸和笔架的线条,完全符合元代文人的审美。” 却很少有人提及,这幅壁画的故乡,在山西洪洞的黄土高原上。

2019年,山西文物局的专家赴美考察。站在大都会博物馆的《药师经变》前,他们用手电筒照向壁画的缝隙 —— 当年修复时留下的痕迹清晰可见。一位老专家忍不住落泪:“这些颜料里的朱砂,还是咱山西产的啊。”

走出博物馆时,纽约的阳光正好。街上的行人步履匆匆,没人知道这幅震撼世界的壁画背后,藏着一个老僧的无奈、两位学者的叹息,以及无数国人的牵挂。就像贞达和尚当年刻在碑上的话,寺与画的命运,从来都与国家的命运紧紧相连。

广胜寺壁画残迹

广胜寺的钟声如今依旧在清晨响起,修复后的大殿里新绘了壁画,却总有人说不如从前的有神韵。那些散落海外的壁画,虽在恒温恒湿的展厅里安然无恙,却始终带着淡淡的乡愁 —— 它们是文明的瑰宝,更是历史的见证,见证着一个民族在羸弱时的无奈,也昭示着文化振兴需要国力作支撑的真理。