在全球智能手机江湖里,OPPO总是那个广为人知的全球知名手机厂商,同时也始终保持着全球前五的地位。不过,如果只把OPPO理解为一家“卖手机的公司”,那么你将会错过它更多“隐蔽却关键”的能力版图。那么我们今天就沿着产业链、专利与标准、以及AI科研三条线,来重新审视这个更加立体的OPPO。

自研“显示科学产线”,把屏做到了“暗光也舒适”

最近,江苏卫视报道把镜头对准了OPPO位于东莞的工业园:这里正在运转的是国内首条自主研发的显示科学产线,能量产亮度最低可达1尼特的“明眸护眼屏”——也就是在极低亮度下,画面依然通透、观感舒适,尽可能降低暗光场景中的视觉疲劳。更重要的是,这不是一条示范线,而是和整机装配深度耦合的“工程化能力”。报道还披露,园区整体自动化程度已达98%、良品率达99.85%。

不仅如此,在之前OPPO就被选入了2025年度国家级“卓越级智能工厂”,这背后体现的是OPPO对关键工艺、测试与品控的系统把控。

把“屏”这件事做到工程侧可复用,实际改变的是产品定义能力。当自研产线把低亮度显示、色彩一致性、贴合与防反射等环节串成闭环,面向同一块屏的优化策略就能跨机型迭代,这既缩短了新品爬坡期,也把“护眼”“通透”这类体验从宣传语变成了可验证的出厂指标。对于整个国产消费电子供应链而言,这种“从产线到体验”的路径,也在把显示、材料、测试设备等上下游环节进一步捏合在一起。

从5G SEP到跨界授权,OPPO的“技术商业化”能力

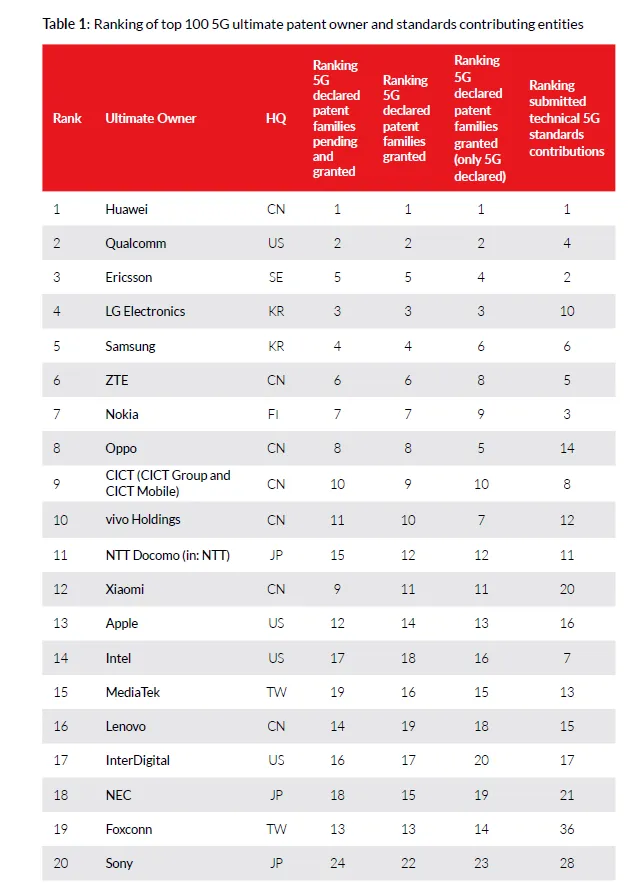

如果把技术沉淀量化,5G标准必要专利(SEP)是一个公认的硬指标。2025年1月,LexisNexis·IPlytics发布的最新榜单显示,OPPO在全球5G SEP实力排名中位列第八。这意味着它不仅在数量上可观,更重要的是在标准贡献、专利质量与可实施性上具备竞争力。

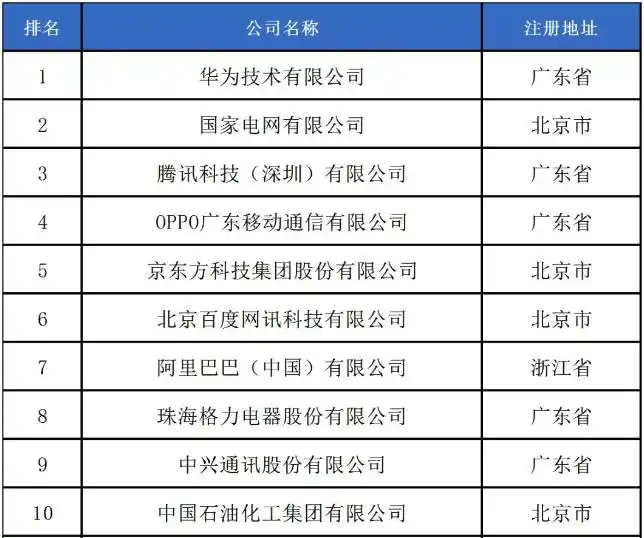

从更广义的专利投入看,OPPO已连续五年跻身WIPO PCT国际专利申请全球前十,2023年位列第九;截至2024年一季度,OPPO全球累计申请超过10.1万件、授权5.5万余件,且发明专利占比超过九成。在国内,OPPO还登上了由中策研究院发布的“中国企业专利创新百强榜”第4名(仅次于国家电网、华为、腾讯),并在发明专利申请量、海外布局、被引次数等子榜单中名列前茅。

另一方面,OPPO在2025年6月与大众汽车集团签署全球专利许可协议,将包含5G在内的蜂窝通信SEP授权至大众的全球车系。这是OPPO将移动通信技术“外溢”到车联网的重要一步,也为汽车厂商在向智能网联时代转型时提供了新的授权路径。

联合实验室、行业标准与“6G+AI”探索

AI并不只是终端功能的“卖点”,它越来越像是系统工程。自2019年以来,OPPO与23所高校共建联合实验室,并联合近百所高校、300余位专家开展研发项目,覆盖AI+系统、AI+媒体、AI+通信等方向。这是把学术与工程长期化合作的一种组织形式,有利于把基础研究更快地转进产品迭代。

在“下一代移动通信+AI”的交叉领域,OPPO与东南大学也开展了“6G+AI”探索合作。6G被认为是“原生智能”的网络形态,端—网—云协同、语义通信、智能资源编排等方向都需要终端厂商与高校、设备商共同推进。OPPO把“终端视角”带入这些研究议题,有助于未来更加多元化的AI在手机侧的完善。

标准层面,2023年7月,由OPPO牵头、多家手机与互联网企业、高校与研究所参与的《基于人工智能的恶意移动应用识别(APP)参考框架》行业标准成功立项。这是国内由手机厂商牵头的AI安全领域标准之一,意义在于为AI识别恶意App提供统一的特征抽取、评测与落地参考,帮助产业在合规、安全与效率之间找到平衡。

以手机为中心的“多重身份”,正在外溢为更大的产业影响力

综上,OPPO固然是全球TOP4的手机品牌,但它的“第二身份”与“第三身份”同样重要:一是把制造工艺做厚,通过自研产线与智能工厂把体验指标变成工程指标;二是把专利与标准做深,既能参与5G/6G与AI标准的构建,也能把蜂窝通信等核心能力授权到更广的行业;三是把学研合作做长,以联合实验室与长期课题把底层技术持续注入到产品与生态。

当这三条线与“面向消费者的手机业务”相互增强,OPPO展现的就不止是销量、份额这样的表象,而是一个以手机为中心、向上下游与跨行业外溢的技术与产业平台。对消费者,这意味着更稳定、更安全、更有前瞻性的产品体验;对企业与行业,这意味着更多可复用的技术能力与更开放的合作接口。

——这,或许才是“OPPO不为人知的一面”。

评论列表