在江苏常州金坛区的地下深处,一个巨大的盐穴正在扮演着革命性的角色——国内最大规模的"城市充电宝"。9月27日,华能金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目成功送电。代表着中国在新型储能技术领域的重大突破。作为江苏省重大项目之一,该项目实现了核心设备100%国产化,标志着我国在压缩空气储能技术领域达到了世界先进水平。在能源转型和"双碳"目标的大背景下,这一项目的成功投运,为电网级大规模储能提供了全新的解决方案。

01地下盐穴变身超级储能仓库

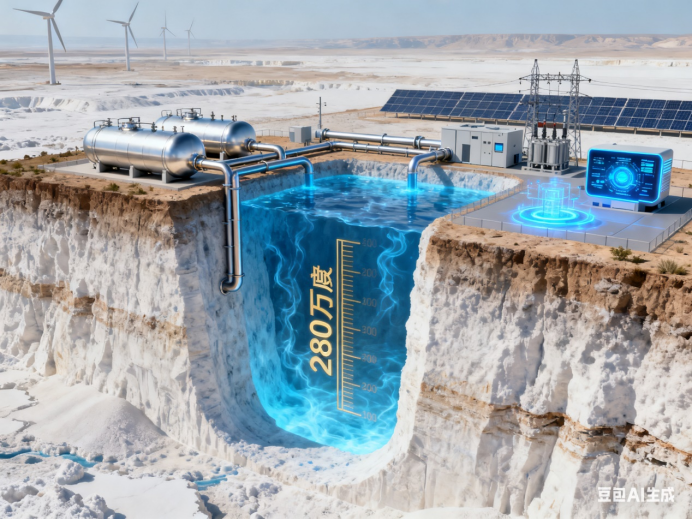

压缩空气储能技术利用的是最简单的物理原理,却解决了最复杂的能源难题。在电力过剩的时段,该项目使用电能将空气压缩并储存于地下盐穴中;在用电高峰时段,释放高压空气推动涡轮发电,将储存的能量重新转化为电能。这个过程就像一个巨型的"充电宝",有效地平衡电网的峰谷差异,提高能源利用效率。

金坛项目所利用的盐穴地质构造,是经过数千年地质演化形成的天然储气库。这些深埋地下的盐穴具有密封性好、稳定性高的特点,是储存压缩空气的理想场所。相比地上储罐,盐穴储气不仅容量更大,而且更加安全可靠。该项目120万立方米的总容积,相当于500多个标准奥林匹克游泳池的容量,其规模在国内首屈一指。

这个"超级充电宝"的储能能力令人惊叹。280万千瓦时的储存电量,相当于可以同时为10万辆电动汽车充电。如果按一个家庭日均用电10度计算,该电站储存的电量可满足28万户家庭一天的用电需求。这种大规模的储能能力,为可再生能源的消纳提供了重要支撑,有效解决了风电、光伏发电的间歇性和不稳定性问题。

02技术创新实现100%国产化突破

该项目的成功不仅体现在规模上,更体现在技术突破上。项目实现了核心设备100%国产化,这标志着我国在压缩空气储能领域掌握了完全自主知识产权。从压缩机、膨胀机到储气装置、控制系统,所有关键设备都由中国企业自主研发制造,打破了国外技术垄断,为大规模推广应用奠定了基础。

压缩空气储能技术有着显著的优势。其效率可达60-70%,远高于抽水蓄能的75-85%,但建设周期更短,选址更加灵活。特别是利用地下盐穴作为储气库,既降低了建设成本,又提高了安全性。同时,该技术的使用寿命长达30-40年,且退役后不会产生环境污染,符合绿色低碳的发展理念。

该项目的投运还展示了多能互补的协同效应。通过与当地风电、光伏等可再生能源项目配合,形成了"发电-储能-用电"的完整能源利用体系。在可再生能源发电高峰期,将多余电力转化为压缩空气储存;在发电不足时,释放储存的能量发电,有效平滑了可再生能源输出的波动性,提高了电网的稳定性和可靠性。

03推动能源转型贡献"双碳"目标

这个巨型"充电宝"的环保效益同样令人瞩目。全年可节约标准煤27万吨,减少二氧化碳排放52万吨,相当于种植了2900万棵树,或减少了11万辆燃油车一年的排放量。这些数字背后,是实实在在的环境改善和生态效益。

该项目的成功投运,对保障地区能源安全具有重要意义。作为电网级的调节电源,它能够快速响应电网调度指令,在毫秒级时间内实现充放电状态切换,有效应对电网突发情况,提高供电可靠性。同时,通过参与电力市场辅助服务,该项目还能产生可观的经济效益,实现环保与经济的双赢。

更重要的是,该项目为全国范围内的盐穴资源利用提供了示范。我国拥有丰富的盐穴资源,特别是在江苏、湖北、四川等地都有大量可利用的废弃盐穴。这些地质资源如果都能得到合理开发利用,将形成规模巨大的储能网络,为全国电网提供强大的调节能力。

随着项目的成功投运,压缩空气储能技术正在迎来快速发展期。据行业预测,到2030年,我国新型储能装机规模将达到1.2亿千瓦左右,其中压缩空气储能将占据重要份额。这项技术的推广应用,将为我国能源结构调整和绿色低碳转型提供有力支撑,为实现"双碳"目标贡献重要力量。

这个藏在盐穴里的"超级充电宝",不仅储存着280万度的电能,更承载着能源转型的希望。它向我们展示了如何用创新技术解决能源难题,如何将地下资源转化为绿色动能,如何在中国制造的基础上实现能源技术的自主突破。随着更多这样的项目落地,我们的能源体系将变得更加清洁、高效和可靠。

评论列表