3亿汉人为何会被不足百万的满族统治长达276年? 从1644年入关到1912年灭亡,清朝作为少数民族政权,却创造了中国历史上最长寿的异族王朝纪录。尽管三藩之乱、白莲教起义等反抗从未停歇,但始终未能撼动其统治根基。秘密就藏在清廷精心设计的五大"驭民术"中,这些策略不仅让汉人在身体上臣服,更在思想上被驯化。

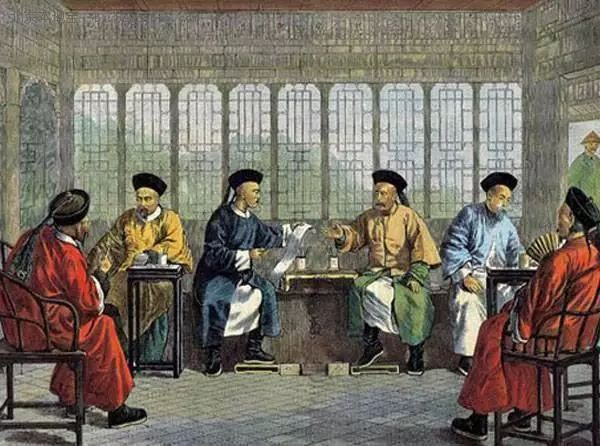

1729年设立的军机处,堪称清朝专制制度的巅峰之作。这个被称为"皇帝私人秘书处"的机构,彻底架空了内阁与议政王大臣会议,将决策权牢牢掌握在皇帝手中。军机大臣由皇帝亲信兼任,每日寅时(3-5点)入值,辰时(7-9点)即需将所有奏折处理完毕,行政效率之高前所未有。这种"去中间化"的权力设计,让汉族士绅彻底失去了对抗皇权的制度基础。

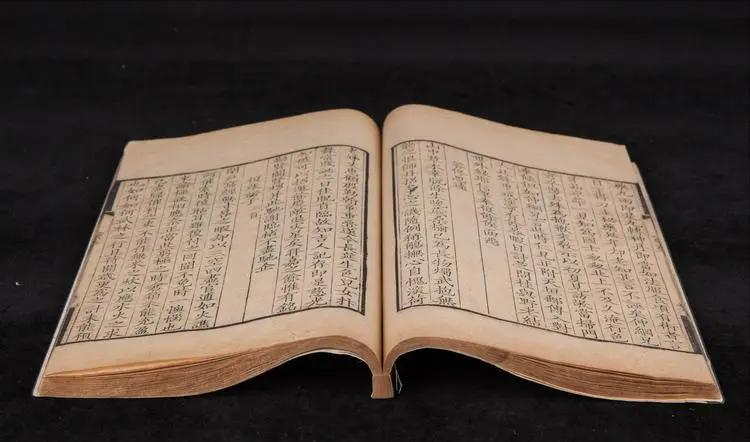

持续140年的文字狱,以"杀一儆百"的恐怖策略窒息了汉人的反抗意识。康熙年间的戴名世《南山集》案堪称典型——仅因在文中使用南明永历年号,这位翰林院编修就被斩首示众,牵连达300余人。到了乾隆时期,一句"清风不识字,何故乱翻书"都能被曲解为讽刺清廷,文人被迫埋首考据,不敢再有经世致用之思。

清朝将科举打造成驯化汉族精英的精密仪器:尽管满人在官场占据要职,但汉人进士占比高达80%,地方官中汉人更是占到93%。这种"高官满蒙化,中低层汉化"的设计,让汉族知识分子通过科举实现阶层跃升,成为统治体系的维护者。1646年的科举中,373名进士里北方汉人占365名,精准拉拢了明末不得志的北方士绅。

清廷推行"剃发易服+文化包容"的双轨策略:强制留辫子确立统治权威,却保留汉族核心文化。除了剃发令,清廷在土地制度、赋税政策、日常礼仪上几乎全盘继承明制,甚至允许汉人保留家族祠堂与科举传统。这种"表面变革+内核保留"的妥协,让汉人在"留辫子"与"过日子"间找到了平衡点。

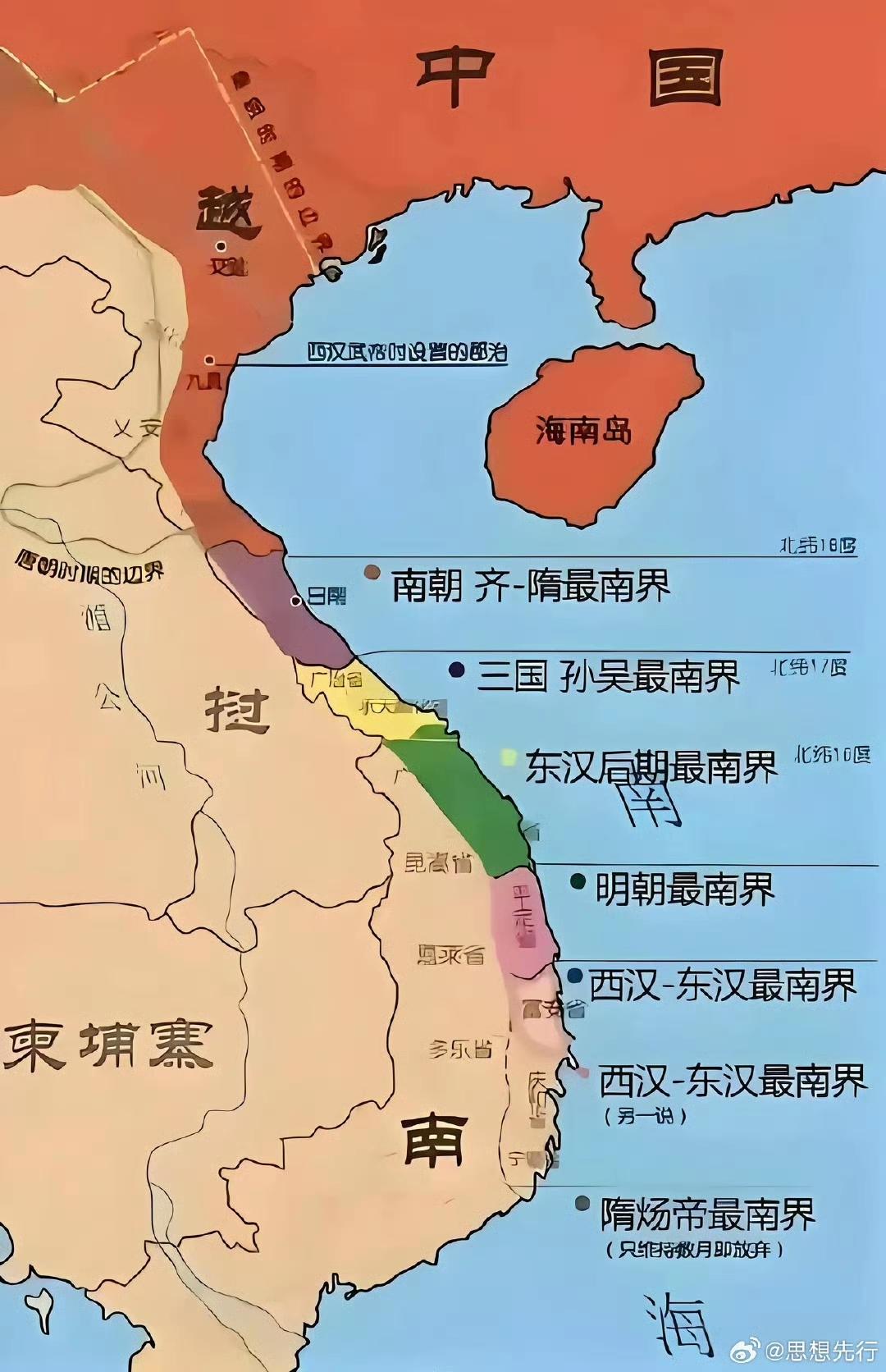

五、重农政策:温饱驯化底层百姓康乾盛世的人口爆炸成为统治的隐形支柱:通过"滋生人丁永不加赋"和摊丁入亩政策,清朝人口从康熙末年的1.2亿飙升至乾隆五十五年的3亿。高产作物玉米、番薯的推广,让农民即便在土地兼并加剧的情况下仍能维持温饱。正如史料记载:"百姓但求安稳度日,谁还会冒死反抗?"

清朝的统治术揭示了一个永恒命题:单纯依靠控制虽能维持一时稳定,却会扼杀社会活力。当文字狱让思想枯萎,当闭关锁国错过工业革命,再精密的"驭民术"也无法挽救王朝的衰落。今天的组织管理同样需要警惕:唯有在控制与开放间找到平衡,才能实现真正的长治久安。

评论列表