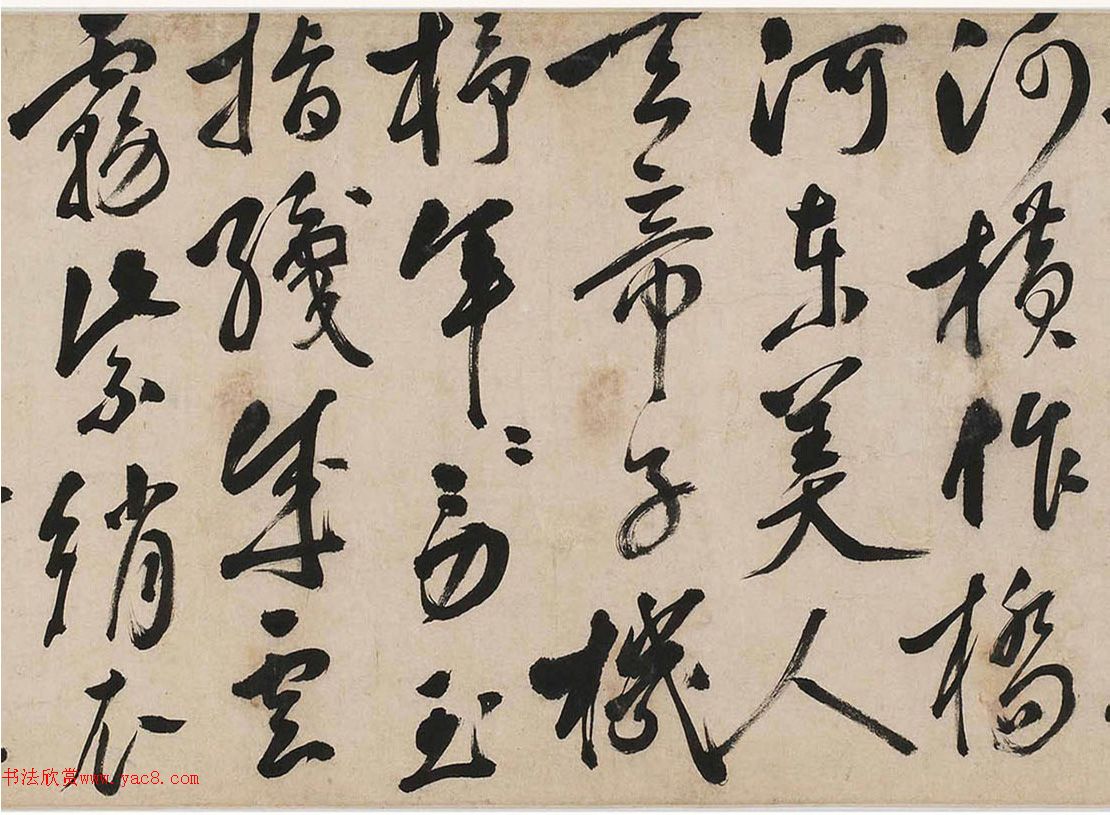

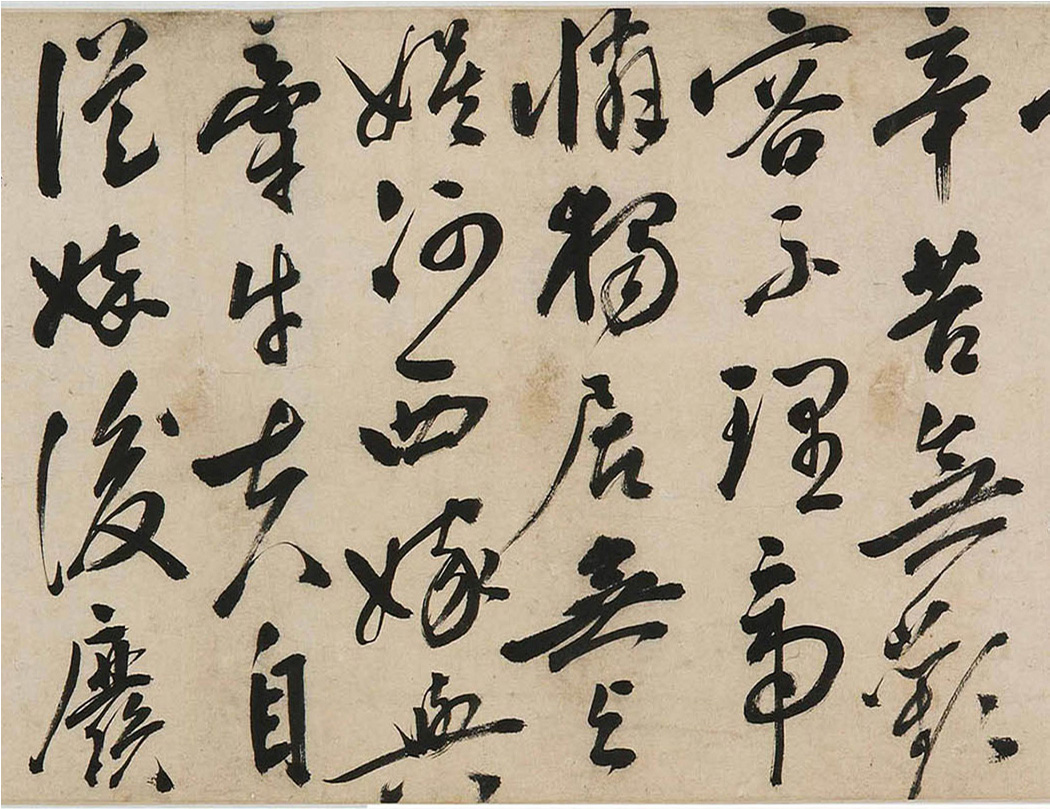

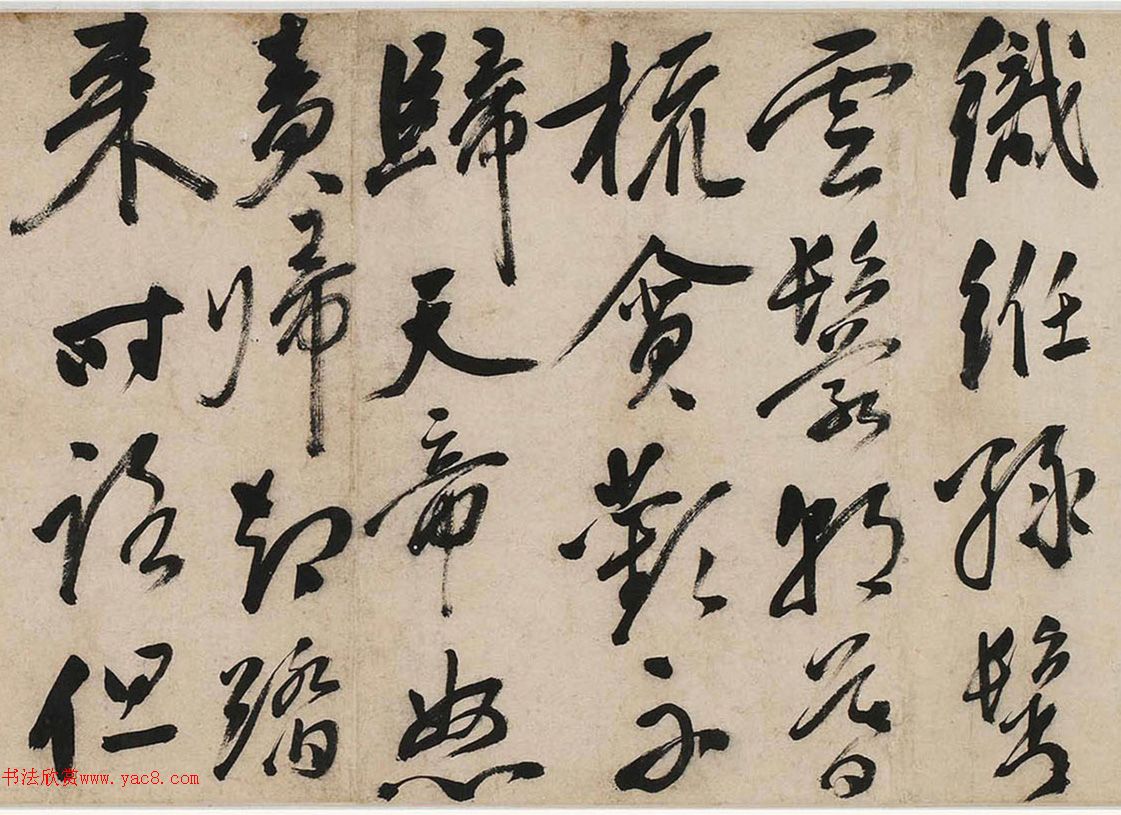

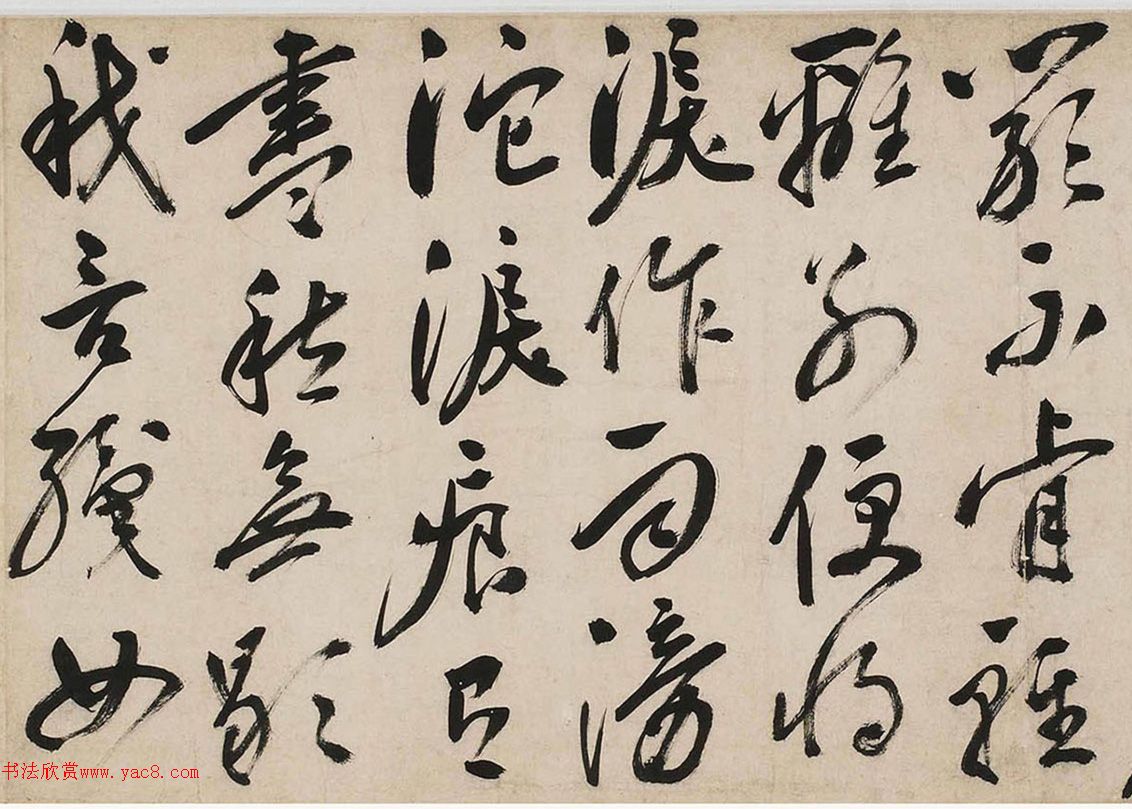

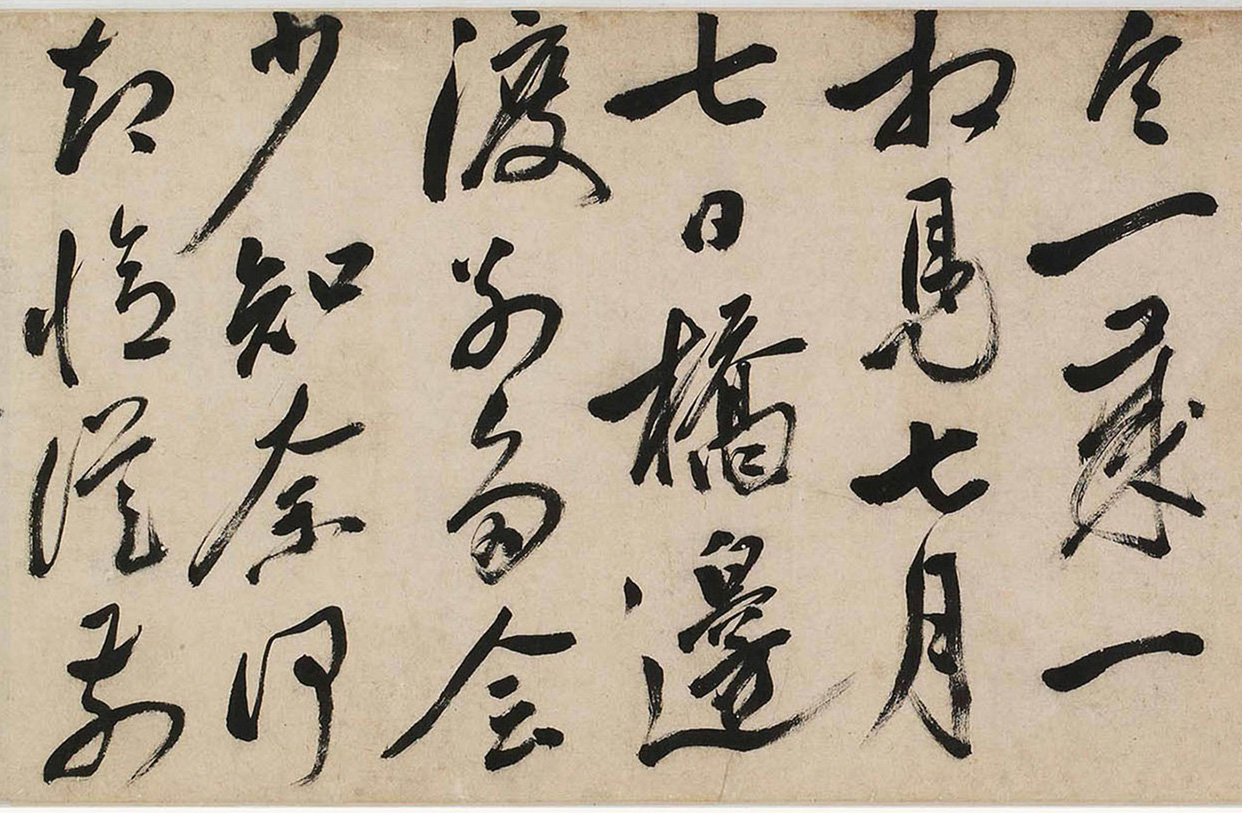

看到“朱硕巆行书手卷《七夕歌》”这个名头,可能很多书法爱好者会眼前一亮,也可能有人会愣一下:这位书法家的字,到底好在哪里?今天咱们不聊那些虚的,也不扯什么人物背景和历史故事,就实实在在地坐下来,像品一杯茶一样,细细聊聊这件手卷在书法技法上的门道。你放心,咱们全程说人话,用大白话把那些专业术语拆开揉碎,保准让你听完后,不仅能看懂这幅字,还能学到几招实实在在的书写技巧。先说说这件手卷给人的第一眼感觉。如果你有一定书法欣赏经验,可能会发现它的行气特别顺畅,就像山间溪流,自然流淌,没有半点磕绊。这种顺畅感,可不是随手一写就能出来的,它背后藏着书写者对毛笔极高的控制力。从起笔到收笔,每一个动作都交代得清清楚楚,但又不会显得刻意。比如笔画之间的牵丝引带,不是生硬地连在一起,而是通过笔锋的微妙转换,让字与字之间“眉来眼去”,气息相通。这需要书写者在下笔时胸有成竹,对整个篇章的布局有清晰的规划,绝不是写到哪算哪。咱们自己平时写字,是不是经常觉得字是写出来了,但上下左右看起来总有点“各顾各的”?那可能就是少了这种整体规划的意识。再来深入聊聊它的用笔。朱硕巆在这件手卷里,把提按转折玩得非常娴熟。提按,说白了就是毛笔的“轻”和“重”。你仔细看他的笔画,粗的地方不臃肿,细的地方不轻浮,这种粗细变化非常自然,是手腕随着笔意自然起伏的结果,而不是刻意抖出来的。特别是转折的地方,他很少用僵硬的“直角转弯”,多是圆转或方中带圆,这样字就显得骨肉匀称,既有力度又不失柔韧。这给我们一个启示:练字时,别光盯着字帖的外形去描,要多体会书写者当时的手腕是怎么运动的。是提起来了,还是按下去了?是快是慢?这些细微的动作,才是决定笔画质量的关键。说到结字,也就是单个字的结构安排,这件手卷也有很多可学之处。它不像有些书法那样,追求极度的险奇或者绝对的平正,而是在平正的基础上,通过笔画的伸缩、避让、疏密变化,来营造出一种生动活泼的姿态。比如一个字里,某个偏旁可能会写得略大一些,另一个部分则相应收缩,形成一种动态的平衡。这种处理方式,让每个字都像有个性的人一样,姿态各异,但又和谐地共处于同一篇作品中。我们临帖时,最容易犯的毛病就是只记位置,不解其意。把一个字拆解成几个部分死记硬背,写出来就少了神采。不妨换个思路,多想想书写者为什么这么安排,是为了平衡重心,还是为了创造动感?想通了这一点,进步会更快。墨法在这件手卷里也扮演了重要角色。通篇看下来,墨色不是死黑一片,而是有浓有淡,有枯有润,形成了丰富的层次感。这种变化,一方面是因书写速度自然带来的(这就是“枯笔”或“飞白”的由来),另一方面也体现了书写者对蘸墨节奏的把握。什么时候该重新蘸墨,让笔画饱满黑亮;什么时候可以继续运笔,利用笔中余墨写出苍劲的线条,这都是有讲究的。墨色的变化,就像音乐里的节奏,让整幅作品有了呼吸感。我们自己在创作时,也可以有意识地去经营墨色,别让整篇字都是一个墨调,那样会显得沉闷乏味。最后,我们再把目光放到章法,也就是整体布局上。这件手卷是纵向书写,但你在欣赏时,视线会很自然地被引导,从上到下,行云流水般看下来,不会觉得卡顿,也不会迷失方向。这得益于行与行之间的“错落”关系。它们不是两根平行的直线,而是像携手漫步的伙伴,时而靠近说句悄悄话,时而分开欣赏风景,这种微妙的距离变化,构成了作品内在的韵律。另外,字组的概念在这里也很明显,几个字会自然地形成一个小组,再与其他字组相连,形成一种连绵不绝的气韵。我们平时写字,可以尝试不要一个字一个字地“摆”,而是几个字一组地“写”,找到笔意连贯的感觉,作品的整体性会立刻提升一个档次。