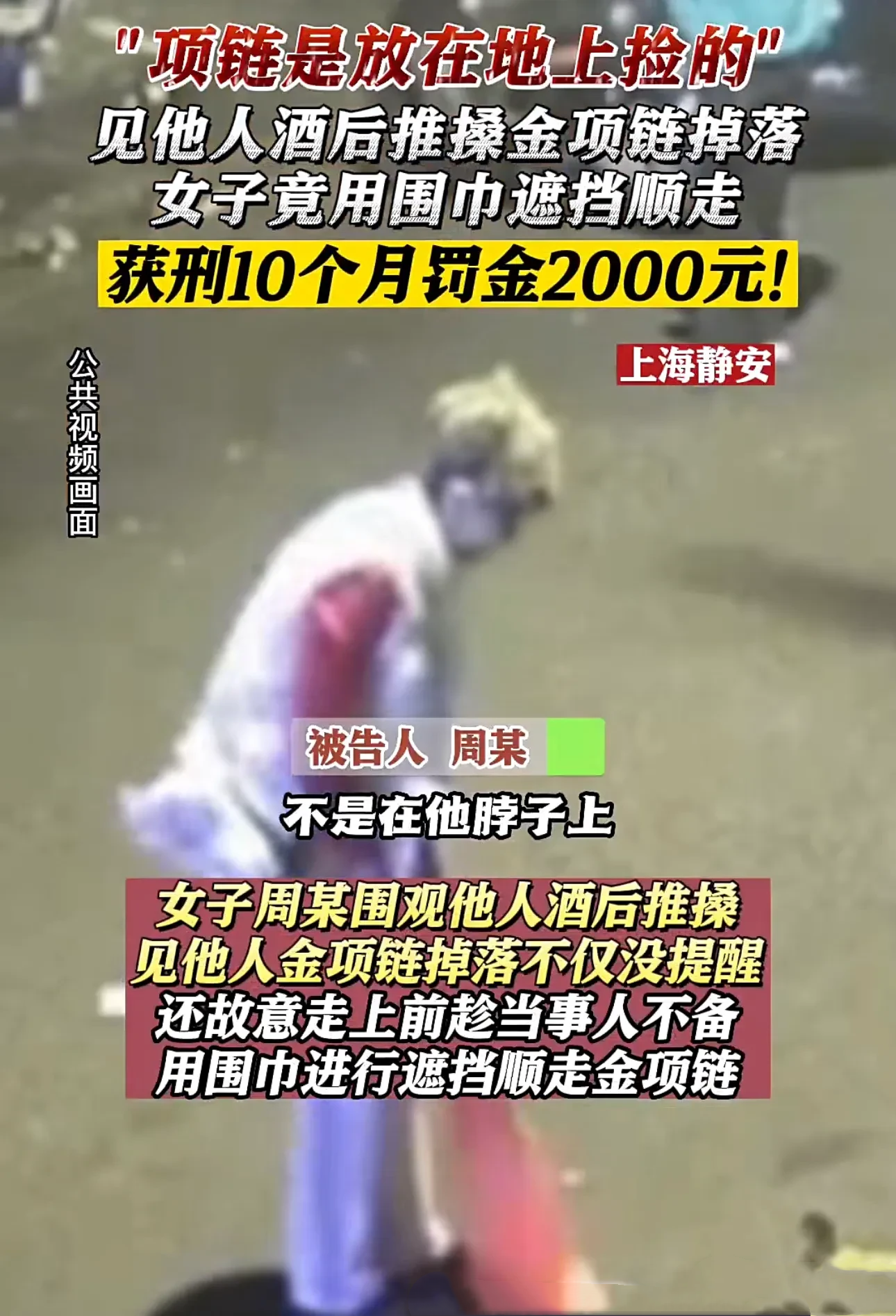

上海静安区,一位周姓老太在凌晨时分偶遇两名醉酒男子争执推搡。在双方推搡过程中,其中一名男子王先生脖子上的金项链被对方扯落在地。周老太目睹全过程后,非但没有提醒失主,反而在项链落地后立即用脚踩住,停留四分钟后,她解下围巾作掩护,将项链裹挟带走。

此时,王先生已在酒吧门口多方寻找遗失的项链,却始终未能找到。他全然不知这项链早已被人蓄意取走。事后,周老太因涉嫌盗窃被立案侦查。庭审过程中,她始终坚持自己只是"捡拾"而非"盗窃"。

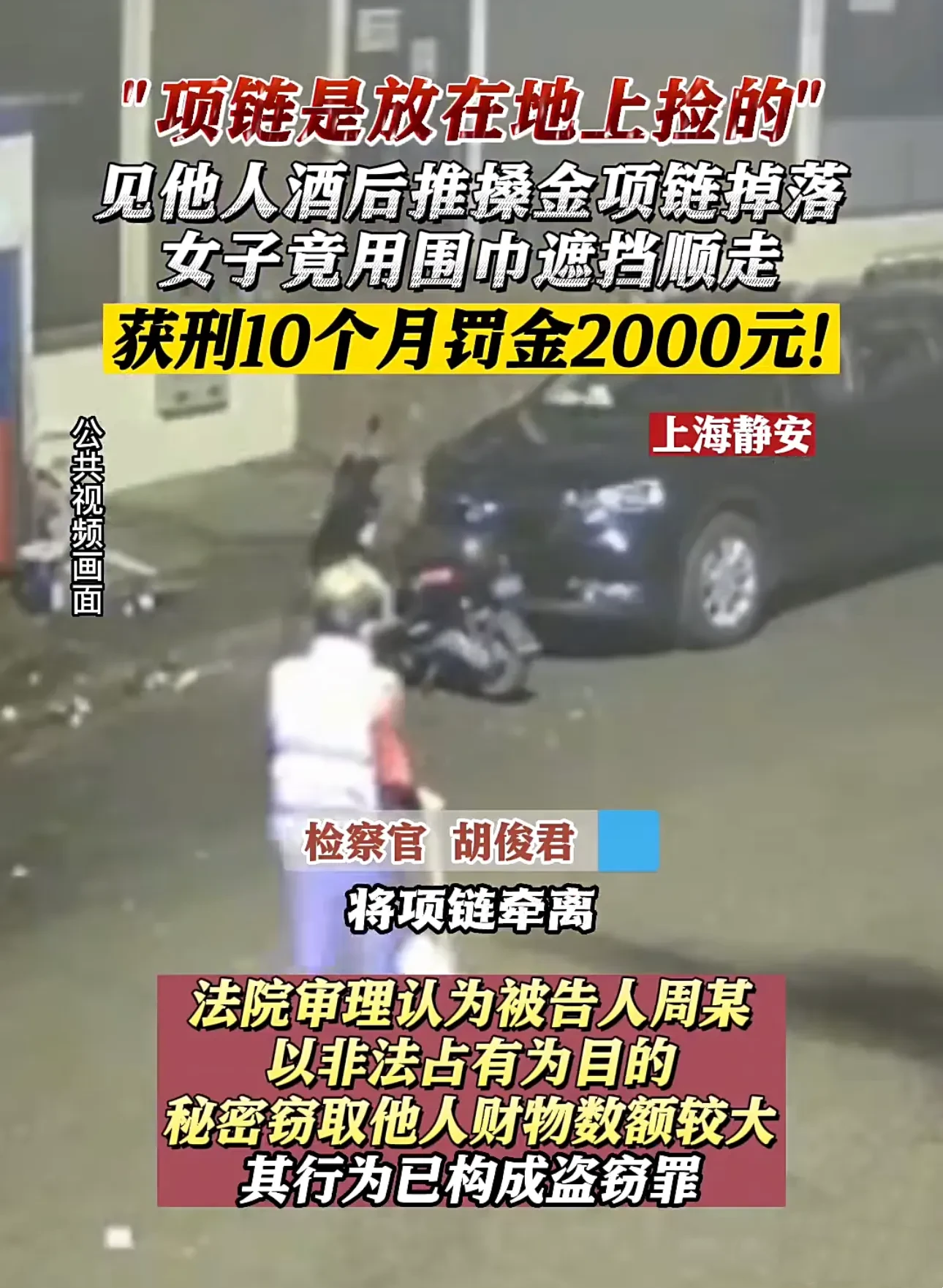

法院经审理认为,虽然项链已掉落在地,但事发地点就在王先生身边,且他正在现场积极寻找,这表明项链仍处于失主的实际控制范围内。周老太利用失主暂时无法分身的处境,以自认为不会被发觉的方式将财物取走,其行为完全符合盗窃罪中"秘密窃取"的特征。

鉴于涉案金项链价值约18000元,已达到盗窃罪"数额较大"的认定标准,法院最终以盗窃罪判处周老太有期徒刑十个月,并处罚金2000元。

这个判决引发了社会热议。不少人质疑:"在地上捡东西怎么就成了盗窃?"、"对一位老人来说,这样的处罚是否过重?"

从法律角度看,此案的争议焦点在于对财物控制状态的认定。如果物品完全脱离所有人控制,成为遗失物,那么捡拾行为通常不构成盗窃。但本案中,项链掉落地点就在失主身边,且失主正在现场寻找,这说明财物始终处于失主的控制范围内。周老太利用围巾作掩护、长时间踩压观察等行为,更凸显其主观上具有非法占有的故意。

类似情形在日常生活中并不少见。比如在餐厅临时放在椅上的背包,在商场试衣间暂挂的外套,这些物品虽然暂时脱离物主的直接掌控,但仍在物主的控制范围内。若他人趁机取走,就可能构成盗窃。

这起案件警示我们,拾金不昧不仅是道德要求,更是法律底线。特别是当财物明显不属于遗失物,而是暂时脱离物主直接掌控时,切不可心存侥幸。周老太虽已年迈,但法律面前人人平等,其行为的社会危害性并不因年龄而减轻。