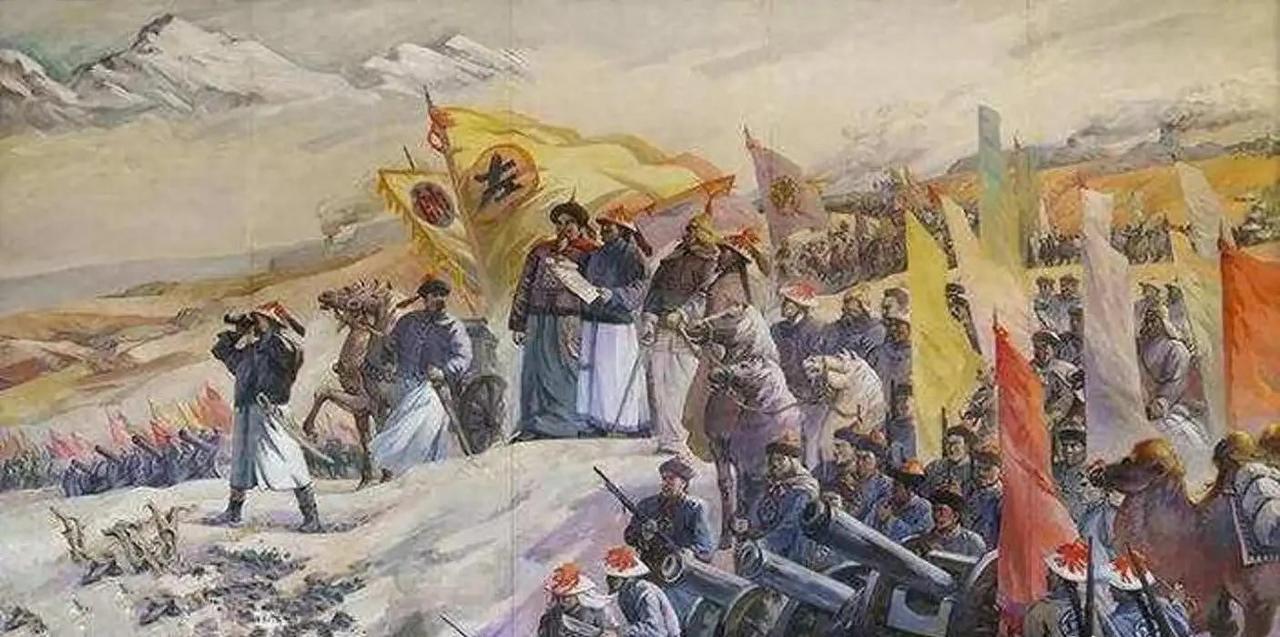

在历史的长河中,战争的胜负往往充满了戏剧性与意外。但像太平天国与湘军的这场最终对决,其结果之悬殊,令人至今仍难以置信。30 万太平军,曾纵横大江南北,一路势如破竹,兵力堪称雄厚,对阵仅仅 1 万湘军,却遭遇惨败。这不禁让人想问,究竟是何种原因,让这场兵力对比极为悬殊的战斗,走向了这样令人咋舌的结局?是战略失误,还是军心士气的问题?又或是其他不为人知的因素,悄然改变了这场决战的走向?

战前局势:天平天国与湘军的力量剖析太平天国后期,洪秀全广纳兵马,军队规模一度膨胀至 30 万之众 ,看似实力雄厚。从表面上看,这样庞大的军队,足以威慑四方,在战场上应占据绝对优势。他们控制着大片土地,拥有众多城池,军队分布广泛,从长江流域到南方诸省,都有太平军的势力范围。而且,太平军自起义以来,历经无数战斗,积累了丰富的实战经验,一路攻城略地,士气也曾高涨非凡。

然而,湘军虽然人数仅 1 万,却不可小觑。湘军将领多为饱读诗书的儒生,如曾国藩、罗泽南等,他们将儒家思想融入治军理念,使得湘军有着独特的精神内核 。曾国藩强调 “忠义血性”,用 “诚” 字来凝聚军心,让士兵们明白为何而战,这种精神层面的激励,在战场上往往能激发士兵的斗志与忠诚。湘军实行 “兵为将有” 的招募制度,将领亲自挑选士兵,士兵对将领感恩戴德,如同家人般紧密相连,形成了极强的凝聚力 。比如一个营官招募的士兵,大多来自同一地区,彼此熟悉,作战时相互照应,绝不轻易临阵脱逃。

湘军的训练极为严格,曾国藩借鉴戚继光练兵之法,不仅训练士兵的军事技能,如射击、拼刺、行军等,还注重培养他们的纪律意识。每天的操练,无论是烈日炎炎还是寒风刺骨,都从不间断。湘军的装备也较为先进,他们积极引进西方的枪炮,配备了大量的洋枪洋炮,火力上占据优势 。在水师方面,湘军更是打造了坚固的战船,控制着长江水域,为作战提供了有力的支持。

决策之殇:洪秀全的指挥失误洪秀全作为太平天国的最高领袖,在这场决战中的决策失误,成为了天平天国失败的关键因素 。在战略防御上,洪秀全奉行消极防御战略,随着天京外围据点逐一被清军拔除,天京成为一座孤城,洪秀全却依旧选择困守 。在天京被围困期间,城内粮草有限,又无外援,这种情况下,坚守孤城无疑是坐以待毙 。即使不发生大规模战斗,长期的围困也足以让城内的太平军因粮草耗尽而陷入绝境。

李秀成作为太平天国的重要将领,有着丰富的作战经验和敏锐的战略眼光。他在局势危急之时,向洪秀全提出 “让城别走” 的建议,主张放弃天京,进行战略转移,以图东山再起 。李秀成认为,此时天京城内粮草匮乏,外无救兵,继续坚守只能是死路一条。他提出可以护送洪秀全向西南方江西或西北方湖北突围,在江西、安徽或湖北境内会师,充实力量后再北上共图大业 。这一建议从当时的局势来看,具有一定的可行性,至少可以避免被清军一网打尽,为太平天国保存有生力量。

然而,洪秀全却盲目自信,拒绝了李秀成的合理建议 。洪秀全深陷自己创立的拜上帝教的虚幻之中,他坚信自己是上帝派来的真主,有天兵天将的庇佑,清军奈何不了他 。他甚至宣称 “朕之天兵多过于水,何惧曾妖者乎”,这种不切实际的幻想,让他错失了突围发展的最佳机会 。他没有认识到当时严峻的局势,也没有考虑到太平军的实际困境,固执地坚守天京,最终导致太平天国陷入了无法挽回的绝境 。

内部瓦解:太平天国内部的重重问题除了战略决策的失误,太平天国内部的重重问题,也犹如一颗颗毒瘤,侵蚀着这个曾经强大的政权 。洪秀全的两位哥哥洪仁达和洪仁发,原本只是普通的农民,既无学识,也无才能 。但在天京事变后,洪秀全对他人猜忌心大增,将这两位兄长封为安王和福王,让他们参与朝政 。这两人掌权后,只知谋取私利,完全不顾国家安危 。

在天京被围困期间,粮食成为了最为关键的物资 。然而,洪仁达和洪仁发却为了中饱私囊,扰乱储粮大计 。他们把控着粮食的分配,将大量粮食囤积起来,高价卖给城中的百姓和士兵,导致天京粮草匮乏 。许多士兵因为吃不饱饭,身体虚弱,根本无法在战场上发挥出应有的战斗力 。这种行为不仅让士兵们对他们恨之入骨,也极大地影响了整个军队的士气 。士兵们看着自己的将领在大敌当前时,还在为了私利而不顾大家的死活,心中的失望和愤怒可想而知 。

天京事变更是太平天国内部的一场巨大灾难 。1856 年,东王杨秀清居功自傲,与洪秀全之间的矛盾激化 。洪秀全密令北王韦昌辉回京,韦昌辉趁机诛杀杨秀清及其家属、部众两万余人 ,随后洪秀全又处死了韦昌辉 。这场事变使得太平天国的领导层遭受重创,原本团结一致的领导核心分崩离析 。杨秀清是太平天国的重要领袖之一,他军事才能卓越,领导太平军取得了一系列重要胜利 。他的死,让太平军失去了一位杰出的统帅 。

石达开,这位深受士兵爱戴的将领,在天京事变后,回到天京辅佐洪秀全 。但洪秀全却对他猜忌重重,让洪仁达和洪仁发对其进行监视和牵制 。石达开深感无法施展自己的抱负,最终率领二十万精锐部队离开天京,独自作战 。这一事件使得太平天国的实力进一步被削弱,也让士兵们感到无比失望和迷茫 。石达开的离去,带走了大量的精兵强将,让太平天国的军事力量大打折扣 。士兵们对洪秀全和高层失去了信任,他们不再像以前那样为了共同的理想而奋勇作战,军队的战斗力和凝聚力大幅下降 。

素质差距:太平军与湘军的士兵对比在士兵素质方面,太平军与湘军之间存在着显著的差距 。早期的太平军,以广西客家人为核心,这些士兵信仰坚定,作战勇猛,纪律严明 。他们深受拜上帝教的影响,相信自己是在为上帝的事业而战,这种信仰赋予了他们强大的精神动力 。在战斗中,他们勇往直前,不畏生死,多次以少胜多,创造了辉煌的战绩 。

然而,随着战争的持续,太平军的精锐部队损失惨重,士兵素质出现了严重的下滑 。后期的太平军,新兵大多是从江浙皖赣地区强征而来 。这些新兵原本是普通百姓,他们被强制加入太平军,心中充满了抵触情绪 。他们没有接受过系统的军事训练,缺乏战斗经验和战斗技能 。在战场上,他们往往缺乏斗志,一遇到危险就想逃跑 。而且,这些新兵大多是为了生计而被迫当兵,对太平天国的理念和目标并不认同,缺乏战斗的信念和决心 。

相比之下,湘军士兵大多是 “从业” 5 年以上的老兵 。他们经历了无数次战斗的洗礼,积累了丰富的实战经验 。在长期的战争中,他们学会了如何应对各种复杂的战斗局面,如何在战场上生存和取胜 。他们对战争的残酷性有深刻的认识,因此在战斗中更加冷静和坚韧 。湘军的训练严格,士兵们的军事技能熟练,纪律性强 。他们服从命令,听从指挥,在战场上能够保持良好的战斗状态 。湘军的将领们注重对士兵的思想教育,培养他们的忠诚和责任感,使得士兵们愿意为了湘军的荣誉和使命而战 。

战术博弈:双方战略战术的较量在这场决战中,双方的战略战术运用,犹如一场复杂的棋局,每一步都至关重要 。太平军的战术可谓混乱不堪,缺乏统一的指挥和有效的配合 。以李秀成回救天京这一关键行动为例,当时李秀成率领大军前来救援,然而各路将领却各行其是,没有形成统一的作战计划 。有的将领急于求成,贸然进攻,结果陷入湘军的包围圈;有的将领则畏缩不前,害怕承担责任,导致错失战机 。这种各自为战的局面,使得太平军虽然人数众多,但无法发挥出应有的战斗力 。

在战术执行上,太平军也存在着严重的问题 。他们的士兵缺乏训练,对战术的理解和执行能力不足 。在战场上,常常出现士兵不按照指令行动,或者在关键时刻临阵脱逃的情况 。太平军在面对湘军的坚固防线时,缺乏有效的攻坚手段,只能盲目地发起冲锋,结果白白牺牲了大量士兵 。

湘军则截然不同,他们的战术明确且高效 。曾国藩提出的 “结硬寨,打呆仗” 战术,看似笨拙,实则蕴含着深刻的战略智慧 。湘军每到一处,先花费大量时间和精力修筑坚固的营寨和壕沟 。他们会在营地周围挖掘宽阔而深邃的壕沟,一般外壕宽六尺,深八尺,内壕宽度和深度减半 。壕沟之后,筑起厚实的土墙,土墙高八尺,厚一丈 。土墙之上,设置木栅和瞭望塔,形成一个完整的防御体系 。

在安庆围城战中,曾国荃部湘军就将这一战术发挥到了极致 。他们围绕安庆城,挖掘了数十里的多层壕沟体系,深壕直抵地下水层,形成了天然的护城河 。据《湘军志》记载,湘军通过 “掘壕三匝,昼夜不息” 的工事压迫,使城内的太平军完全丧失了突围能力 。太平军惯用的穿插战术,在湘军如此立体化的防御网络面前,彻底失效 。

湘军还擅长运用地道战等战术 。在攻打天京城时,由于城墙坚固,湘军的土炮难以破坏,他们便决定开挖地道,埋藏炸药摧毁城墙 。虽然地道战面临着诸多困难,如挖掘时尘土飞扬容易被发现,地道深度不够会导致上方植被发黄暴露踪迹,以及通风口可能被太平军察觉等,但湘军凭借着顽强的毅力和不断的尝试,克服了这些问题 。他们不断改进挖掘技术,增加地道的深度和隐蔽性 。为了防止被太平军发现,他们还会采取一些迷惑性的措施,如在其他地方故意制造挖掘的假象 。

在天京保卫战的后期,湘军成功地挖到了天京城墙下方,并埋设了大量火药 。1864 年 7 月 19 日,随着一声巨响,天京城墙被炸开了一个巨大的缺口,湘军趁机发起总攻,最终攻破了天京 。湘军在指挥上高度统一,将领们能够严格执行曾国藩的战略部署 。他们注重情报收集,对太平军的动向了如指掌,能够根据战场形势及时调整战术 。在战斗中,湘军的各支部队之间配合默契,形成了强大的战斗力 。

结语:历史的回响与启示太平天国与湘军的这场决战,以 30 万太平军不敌 1 万湘军的悬殊结局,成为了历史的注脚 。这场战役的失败,并非偶然,而是多种因素交织的必然结果 。洪秀全的盲目决策,使太平天国错失了战略转移的良机,陷入了被动防御的绝境 。太平天国内部的腐败、权力斗争和分裂,严重削弱了自身的实力,使得原本团结一心的队伍变得四分五裂 。士兵素质的下滑,让太平军在战场上难以发挥出应有的战斗力 。

反观湘军,他们凭借着坚定的信念、严格的纪律、出色的战术和卓越的指挥,以少胜多,创造了战争史上的奇迹 。这场决战让我们深刻认识到,在战争中,兵力并非决定胜负的唯一因素 。内部的团结、正确的决策、士兵的素质、战略战术的运用以及领导者的智慧和能力,都起着至关重要的作用 。它也提醒着我们,在面对困难和挑战时,必须保持清醒的头脑,做出正确的判断和决策 。只有团结一心,不断提升自身的实力,才能在激烈的竞争中立于不败之地 。