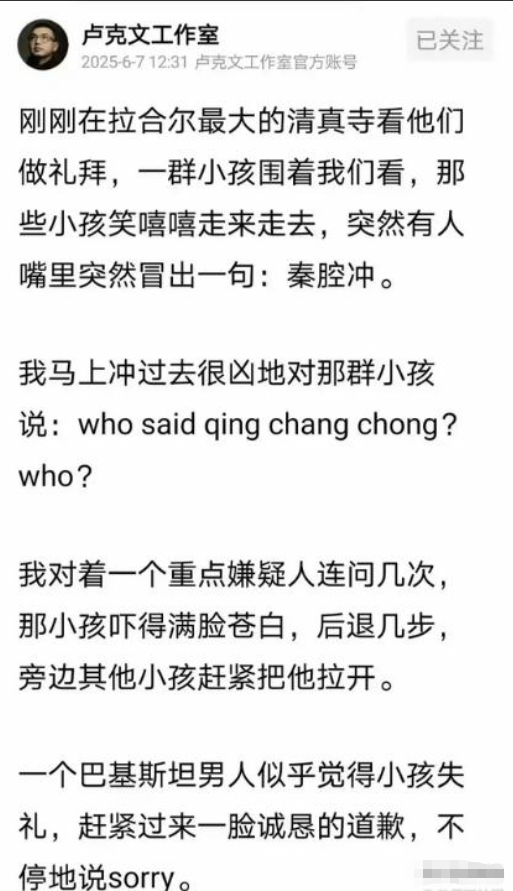

6月7日,中国博主卢克文在巴基斯坦拉合尔遭遇当地小孩集体高喊“秦腔穷”这一侮辱性词汇,引发中国网友强烈愤慨。这一事

6月7日,中国博主卢克文在巴基斯坦拉合尔遭遇当地小孩集体高喊“秦腔穷”这一侮辱性词汇,引发中国网友强烈愤慨。这一事件不仅暴露了西方文化渗透对中巴关系的负面影响,也促使人们重新审视中国对巴基斯坦的巨额援助是否真正换来了尊重与认同。1. “秦腔穷”的历史与当代传播

“秦腔穷”源自19世纪美国排华运动,是白人劳工为贬低华人劳工而恶意拼凑的侮辱性词汇,将“清朝”与“秦腔”结合,并借“穷”字贬低中国形象。近年来,该词汇通过西方媒体和社交平台在中东、南亚地区死灰复燃,尤其影响教育水平较低地区的青少年。2. 事件背后的文化渗透与认知战

西方媒体的长期抹黑:欧美媒体通过影视、网络甚至教育材料,刻意强化“清朝辫子”“债务陷阱”等负面刻板印象,弱化中国现代化成就。

巴基斯坦的教育短板:巴国内约2500万儿童失学,偏远地区识字率仅9%,青少年易受极端思想和外部舆论影响9。

系统性反华宣传:类似事件不仅发生在巴基斯坦,叙利亚、伊拉克等地也出现针对中国人的“秦腔穷”嘲讽,显示西方在中东的认知战已见成效。3. 中巴关系的现实困境

尽管中巴官方关系紧密(如中巴经济走廊、80亿美元援助等),但民间层面存在明显认知偏差。部分巴民众受西方叙事影响,将本国经济困境归咎于中国投资,甚至出现“援助换不来尊重”的尴尬局面。4. 中国的应对策略

加强国际舆论反击:需通过孔子学院、文化交流项目(如“多彩中华”演出)正面展示中国形象,抵消西方抹黑。

推动巴基斯坦教育改革:协助巴方完善教材内容,减少西方偏见渗透,培养对华友好新生代。

调整援助模式:在提供经济支持的同时,强化民间互动与舆论引导,避免“单向输血”却换不来认同。

“秦腔穷”事件是一记警钟,提醒中国在维护“巴铁”关系时需更加警惕文化渗透与认知战的破坏力。真正的友谊不应仅建立在利益交换上,而需通过文化共鸣与相互尊重来巩固。若巴基斯坦无法遏制国内的反华情绪蔓延,中巴关系的“铁”质或将面临严峻考验。

评论列表