【前言:】

他曾经公开宣称:"即便遭受千夫所指,我也要改变国籍前往英国!"然而出乎意料的是,当他重返中国之际,竟然促使美国海军航母战斗群在2009年的军事演习中后撤了约185公里。

这个人究竟是谁?为什么他会选择放弃英国国籍回到中国?

【加入英国国籍】

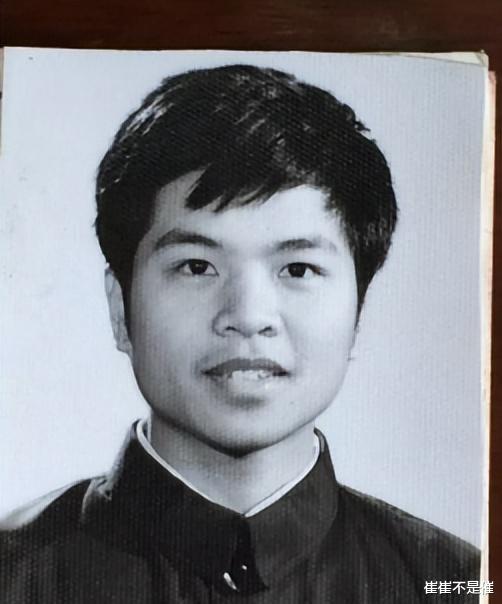

黄大年1958年出生在广西南宁。小时候,他父母经常给他讲各种知识,这让他对世界充满好奇,特别想了解更多未知的东西。

他决心投身科学研究,致力于破解中国尚未揭晓的科学难题,并为国家的探索事业贡献力量。

他日复一日地投入学习,常常挑灯夜读,直到凌晨才肯休息。

经过不懈奋斗,黄大年如愿以偿,顺利被长春地质学院录取。

随后,这所学院被整合进吉林大学。他始终相信,只要坚持不懈,努力终将得到回报,心中的目标也终会达成。

中国采取了一项人才培养计划,从各地挑选优秀学生赴海外深造。这些学生经过严格筛选,代表国内顶尖水平,旨在学习国际前沿科技与知识。该举措旨在通过引进国外先进理念和技术,提升国内人才储备,为国家发展提供智力支持。

1992年,国家提供了30个公费留学名额,黄大年成功争取到了其中一个。他因此获得了出国深造的机会。

黄大年赴英深造,仅用四年便拿下了地球物理学博士学位。完成学业后,他选择回国发展。但没过多久,他又被调回英国工作。

作为中国籍人士,他在英国顶尖科技文化机构工作期间,遇到了技术交流的壁垒。这些机构对核心技术采取保护态度,不愿向其传授关键的创新技术。这种限制主要源于国籍因素,使得他在技术学习和发展方面面临诸多障碍。

这些公司担心中国实力增强,故意让黄大年接触英国早已弃用的陈旧技术,这些技术对中国军事发展毫无价值。

黄大年一开始没意识到英国人传授的知识对中国毫无帮助,但随着深入学习,他逐渐发现了问题。他明白过来,英国人教的只是对他们自己无害的内容。

1997年,他选择放弃原有国籍,正式成为英国公民。这一决定在消息传回祖国后,立即引发了社会各界的强烈反响,许多人对此表示难以接受,舆论场上一片哗然。

黄大年更改国籍的行为引发了公众的强烈批评,许多人指责他出于物质利益考虑而背弃了祖国。

他决定不再为自己的选择辩解,而是将所有精力都投入到科学研究中。他执着地追逐科学理想,选择向英国人学习前沿的勘探技术。日复一日,他通过理论与实践相结合的方式,持续充实自己的学识,提升个人能力。

黄大年对科学研究有着近乎痴迷的执着,这种热情远不止体现在他更换国籍这一举动上。

2004年,黄大年的父亲病重,但他选择留在国外继续科研工作。他向父亲解释,自己不仅是个体,更是中国科研的代表,在这个关键时刻,他肩负着国家使命,无法回国探亲。

黄大年无法仅凭一己之见就轻易放弃多年的心血。父亲在生命最后时刻叮嘱他,务必为祖国贡献力量,这一嘱托深深触动了黄大年,他对此深感认同。

【返回中国】

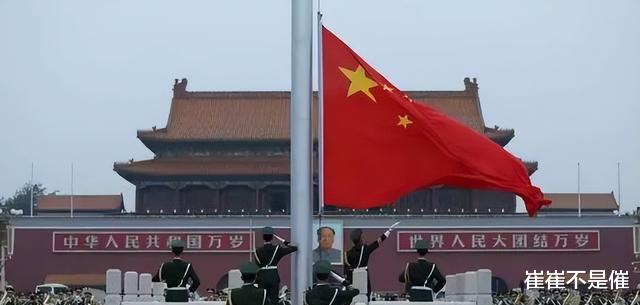

2009年,尽管黄大年在英国拥有极佳的职业发展前景和优厚的工作待遇,但他接到了来自祖国的召唤,邀请他回国发展。

面对重重阻碍和考验,黄大年心中始终燃烧着对祖国的深情与对母校的感恩,他毫不犹豫地选择了回归故土。

她对他的行为变化感到不解,不清楚他为何突然做出这样的选择。

他们已经完全适应了当地的生活方式,孩子也顺利进入了当地的学校。如果现在选择回国,孩子将面临巨大的适应挑战,难以应对这种突如其来的环境转变。

黄大年向妻子明确表态,如果她选择不回国,他们的婚姻将无法继续。妻子对此深感不解。

黄大年做出了选择,她选择支持。他们变卖了房产,放弃了职业,举家回到了中国。

黄大年回国的消息很快在全国传开了,这让很多人想起了几年前他选择移居英国并更改国籍的事。

在英国工作期间,黄大年接触到了一些比国内更为先进的勘探技术。他迫切希望将这些国外的先进技术引入中国。

然而,作为一名外籍人士,他经常遭遇西方人对华人的歧视和敌意。他面临着外国专家拒绝传授核心技术的难题,甚至连一些基础理论也被故意封锁。

黄大年毅然放弃了中国国籍,这一决定引来了不少非议。他之所以这么做,主要是为了深入掌握西方的先进技术。他的最终心愿,是将这些技术带回中国,推动国家的科技发展。黄大年的行动,体现了他对中国科技进步的坚定承诺和无私奉献。

经过数年的钻研,他成功掌握了国外的勘探技术。此时,国家正急需高科技人才,黄大年认为这是报效祖国的最佳时机,决定投身其中。

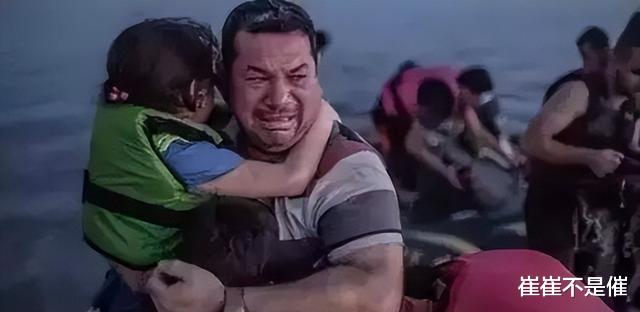

2009年,中国和美国在中国南海附近展开了一场规模庞大的联合军演。这次演习中,两国军队都处于高度戒备状态,随时准备应对可能的冲突。

黄大年这位顶尖科学家决定回国的消息一经传出,美国海军舰队立刻做出了反应,向后撤退了约100海里。这一举动显然与黄大年的回国决定有关,显示了他的回归对局势产生了直接影响。美国方面的这一撤退行为,无疑是对黄大年回国消息的直接回应,体现了他在国际科技领域的重要地位和影响力。

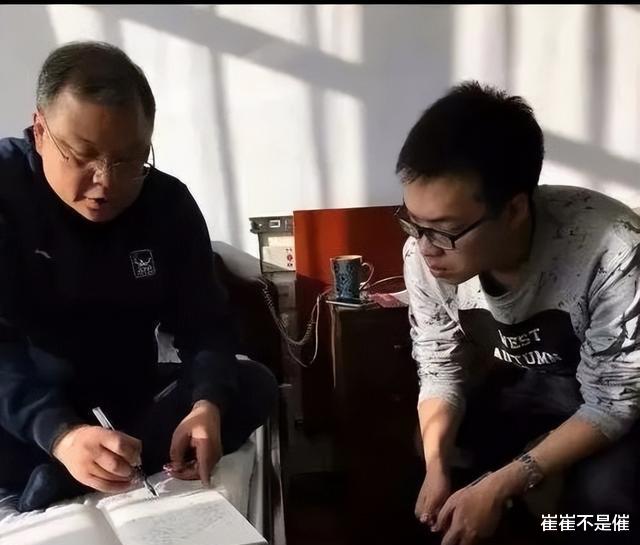

黄大年重返吉林大学,担任地球探测科学与技术学院的教职。

他投身于国家地球物理研究,领导了两大关键科研项目。作为项目负责人,他主持了"深部探测核心设备研发与测试"和"航空重力高精度测量技术"这两个国家级重点课题。

他频繁往返于不同科研单位,深入一线指导技术开发,每年有超过三分之一的日程安排在外地调研。

他的办公室墙上贴满了工作计划,常常加班到深夜。为了提神,哪怕在东北零下二十多度的严寒中,他也坚持开着窗。

黄大年在吉林大学地质宫外搭建了一个专门用于无人机研究的机库。这个机库主要用于开发和测试无人机搭载的各种设备和技术。

当地有关部门认定该建筑违反规定,计划进行拆除。面对这一决定,黄大年采取了极端的对抗方式,甚至不惜躺地打滚以示抗议。

他坚称自己已经递交了所有必要的文件,随后直接躺在了卡车前方,紧接着几名学生也纷纷效仿。现场所有人都震惊不已:这可是享誉全球的顶尖科学家!

他刚回到国内,为了加快技术发展,他带着团队只用30天就建好了全新的机库设施。在他的指挥下,整个项目快速推进,团队齐心协力,短时间内就实现了这个重要目标。这个新机库的建成,为后续的技术研发和实验提供了必要的场地支持。

尽管相关流程还没走完,他就已经把报告递交给学校了。有人说他脑子不正常,他却认为中国正需要一批对科研痴迷的人,而他也甘愿成为这样的一员。

在黄大年的带领下,团队在多个技术领域实现了突破,创造了国内多个首创性成果。他们不仅在技术上取得了显著进展,还填补了国内多项空白,为相关领域的发展奠定了坚实基础。通过这些创新,黄大年团队推动了国内技术的进步,并在多个关键领域树立了标杆。

黄大年不仅在科研领域深耕细作,还积极投身教育事业,在数所国内高等学府担任教职,为培养下一代专业人才贡献力量。

他致力于推动国家科技进步,旨在增强整体实力,为科技领域注入更多活力。通过持续投入和研发,他期望能为国家科技水平的提升提供有力支持,助力其在全球竞争中占据更有利地位。这一目标不仅体现了他对科技发展的执着追求,也反映了他对国家未来繁荣的深切期望。

【结语】

黄大年全身心投入工作,然而长期的高强度劳动严重损害了他的健康,最终确诊为胆管癌。尽管医生建议他静养,他却始终放心不下自己的学生,继续坚持工作。

2017年1月8日,黄大年因病医治无效去世,享年58岁。他的逝世在科学界引发了深切的哀悼和遗憾。

黄大年的故事激励着我们前行。虽然我们难以达到他的成就高度,但只要我们心中装着对国家的热爱,齐心协力,我们的祖国就会持续向前发展。让我们以黄大年为标杆,携手奋进,共同为国家的繁荣贡献力量。