又到了这一日。

林黛玉睁开眼,绛芸轩里熟悉的芙蓉帐顶模糊不清,被一层温热的湿气蒙着。喉头那股熟悉的腥甜气息翻涌着,提醒她,期限将至。她艰难地侧过身,不想让外面守着的紫鹃听见她压抑的咳嗽。脑海中纷乱异常,是宝玉大婚之夜那刺目的红,是自己焚稿时那决绝的火,是魂魄离体时看到的、宝玉那癫狂破碎的背影……

然后呢?

然后是无尽的黑暗与漂浮,是一种奇特的感知,仿佛“自我”被浸泡在冰冷的时光长河中,看尽了那座繁华府邸最终的倾覆,白骨如山,鸟啼花落。她看着,记着,那锥心之刺般的儿女情肠,在家族命运的滔天巨浪前,竟显得如此渺小可笑。

最后,是一道温暖的光,一股不容抗拒的力量,将她从虚无中拉扯回来。

再睁眼,竟是三年前。她,林黛玉,回到了贾府,回到了这一切尚未发生的,最初。

“姑娘,你醒了?”紫鹃轻手轻脚地走进来,撩开帐幔,见她睁着眼,便笑道,“今日气色瞧着倒好些了。老太太方才还打发琥珀姐姐来问呢,说若是姑娘身子爽利,今儿北静王府送了帖,请府里的爷们姑娘们过府赏梅,老太太想带姑娘去散散心。”

北静王府。

黛玉心中猛地一悸。前世,她与这位尊贵的王爷几乎毫无交集,只从宝玉口中听得只言片语,知其风雅不俗。唯一一次,是宝玉将北静王所赠的鹡鸰香串珍重转赠于她,她却嫌是“什么臭男人拿过的”,掷而不取。

如今想来,何其幼稚。

这一世,她不是来还泪的,不是来将那点微末的情丝挂在一个人身上,求一个虚无缥缈的结果的。她是来……活下去的。好好地,清醒地,按照自己的意愿,活下去。

“更衣吧。”她开口,声音带着初醒的沙哑,却异常平稳。

紫鹃微微一愣,总觉得姑娘自前些日那场来势汹汹的风寒痊愈后,有哪里不一样了。眼神依旧清澈,却少了那份易碎的敏感,多了些沉静的、令人看不透的东西。

贾母处已是笑语喧阗。宝玉正围着贾母说笑,一身大红箭袖,额上勒着二龙抢珠金抹额,仍是那个被宠坏的富贵闲人模样。他见黛玉进来,眼睛一亮,忙迎上来:“林妹妹,你可算来了!我正求老太太一定要带你去呢!”

黛玉微微侧身,避过他欲来拉扯的手,规规矩矩地给贾母、邢夫人、王夫人行了礼,动作优雅,一丝不苟。她今日穿着一件月白绣淡紫色缠枝莲的袄子,系着一条雪青百褶裙,头上只簪一支素银点翠簪,清极,艳极,却无半分前世那种孤高自许、目下无尘的尖锐。

贾母见她举止从容,气度沉静,心中已是欢喜万分,拉过她的手摩挲着:“好,好,我的玉儿真是大好了。今日就跟着外祖母,出去松散松散。”

一旁的王夫人撵着佛珠,目光在黛玉身上停留片刻,几不可察地蹙了蹙眉。这林丫头,病了一场,倒像是脱胎换骨了一般,那份招人怜爱的娇怯还在,却没了那份动不动就使小性儿的麻烦。

宝钗也在,穿着蜜合色棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫棉裙,一如既往的端庄丰美。她笑着上前与黛玉见礼,目光温婉:“林妹妹身子可大安了?瞧着精神是好多了。”

黛玉浅浅一笑,回了一礼:“劳宝姐姐挂心,已无大碍。”语气温和,分寸拿捏得恰到好处,既不显亲热,也不显疏离。

宝钗心中掠过一丝异样。从前黛玉看她,眼神里总带着若有若无的较量与审视,今日却平静无波,仿佛她薛宝钗与屋内任何一个姐妹并无不同。

北静王府的气派,非贾府可比。飞檐斗拱,规制森严,仆从如云,却井然有序,透着一股天家威严。黛玉随着女眷们入了二门,被引至一处暖阁。阁内暖香袭人,地炕烧得极热,与窗外的冰天雪地恍如两个世界。

几位王府的女眷早已等候,言辞客气,礼仪周全。黛玉垂眸,安静地坐在贾母下首,并不多言,只在那位郡主打趣宝玉,问起“哪位是衔玉而生的公子”时,她才随着众人的目光,淡淡瞥了一眼满面通红、局促不安的宝玉。

心中,竟无半分波澜。

前世的痴与怨,爱与恨,在经历死亡与重生,看尽繁华落幕之后,早已被稀释、沉淀,化作了一种近乎冷酷的清醒。如今的宝玉在她眼中,不过是个尚未长大、被宠溺坏了的内帷少年,他的那些“疯话”,他的反抗,在真正的命运碾压面前,不堪一击。

她正神游,忽闻外面一阵轻微的骚动,环佩轻响,侍女们纷纷躬身。暖阁的锦帘被两名清秀小厮打起,一道清越含笑的嗓音传了进来:“听说荣国公府的老太君携众位千金莅临,本王特来一见,叨扰了。”

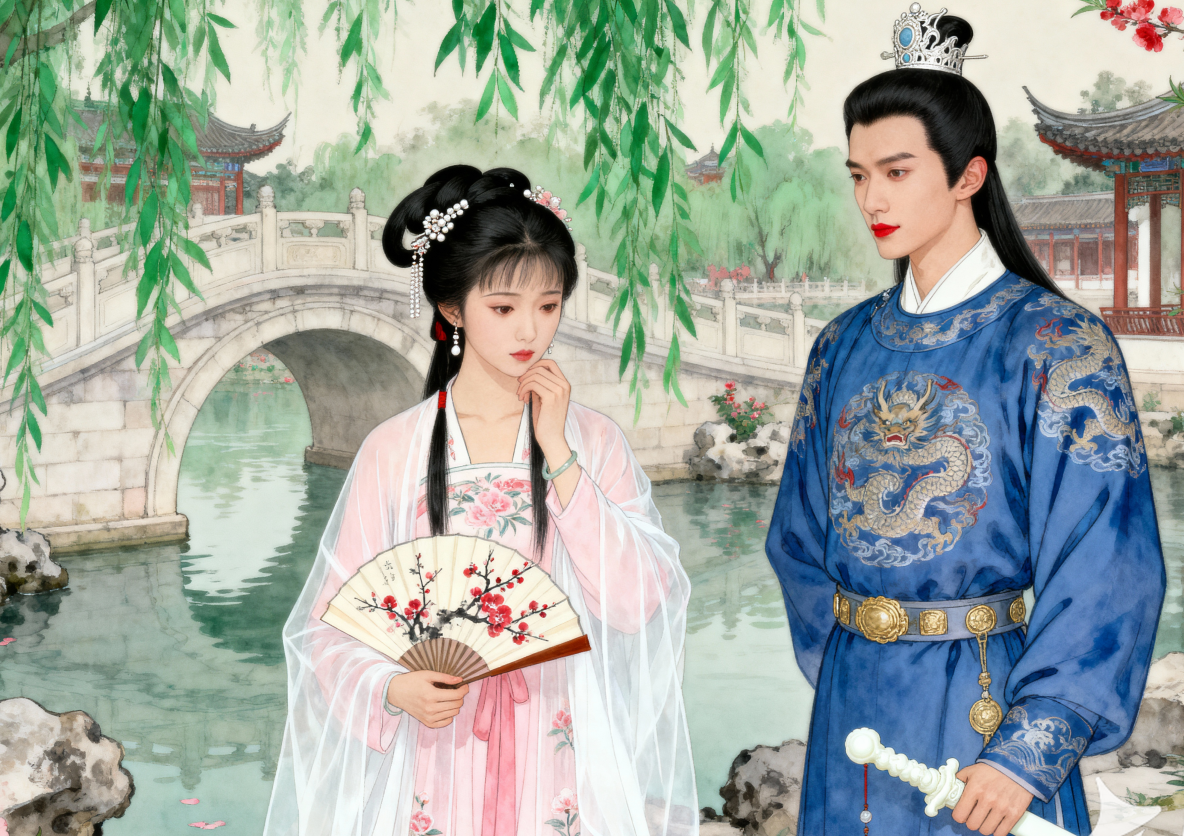

众人皆起身。黛玉随着众人垂首行礼,眼角的余光,瞥见一抹雅致的淡青色身影步入阁内。

“王爷多礼了,折煞老身了。”贾母连忙笑道。

“老太君是长辈,合该如此。”那声音温和,带着笑意,如春风拂过冰面。

黛玉缓缓抬头,第一次,真正看清了这位北静郡王水溶。

与她想象中,或者说,与前世听闻的模糊印象,截然不同。

他并非年迈之人,看年纪不过二十上下,面容清俊异常,长眉凤目,鼻梁挺直,唇边噙着一抹温文的笑意。他穿着一身家常的雨过天青色缂丝蟒袍,腰束玉带,气质尊贵雍容,却并无寻常王孙公子的骄矜之气。然而,最引黛玉注意的,是他那双眼睛。

那双凤目清澈明亮,含着笑,目光流转间,却似能洞察人心。他的视线扫过贾母,扫过王夫人,在宝玉身上略一停留,带着几分善意的审视,最后,落到了她身上。

那目光,并无冒犯,只有一丝恰到好处的好奇,以及……一种极淡的,仿佛确认了什么的了然。

黛玉心头莫名一跳,下意识地想要避开,却强自镇定,依着礼数,在他目光扫来时,微微颔首,便垂下了眼帘。她能感觉到,那道目光在她身上停留了一瞬,才缓缓移开。

“这位是……”他语气随意,仿佛不经意地问起。

贾母忙道:“这是我那外孙女,黛玉。”

“原来是林探花家的千金。”北静王的声音里笑意更深了些,“果然钟灵毓秀,名不虚传。”

很寻常的客套话,由他说出,却仿佛别有深意。黛玉只得再次敛衽为礼:“王爷谬赞。”

他没有再多言,转而与贾母说起闲话,言辞恳切,态度谦和,引得贾母十分开怀。他又问了宝玉几句功课,宝玉紧张得满头大汗,答得结结巴巴,他也只是温和一笑,勉励了几句“年少有为,还需努力”之类的话。

自始至终,黛玉都能感觉到,有一道无形的视线,似有若无地萦绕在她周围。那不是令人不适的窥探,更像是一种……观察。

赏梅宴毕,回府的马车上,贾母犹自感叹北静王的风仪气度,又拉着黛玉的手,喜滋滋地道:“我们玉儿今日真是给外祖母长脸,举止得体,言谈有度,连王爷都夸你呢!”

王夫人坐在一旁,闭目养神,手中的佛珠却撵得快了些。

宝玉凑到黛玉身边,低声道:“妹妹今日怎么不说话?可是那王府规矩大,闷着了?”

黛玉抬眼看他,见他眼中满是真切的关心,心中微微一叹,语气却平淡:“并无,只是有些累了。”

她转头看向车窗外飞驰而过的街景,心中思绪纷杂。北静王……这个前世几乎被她忽略的人物,这一世,为何会给她如此异样的感觉?他那双仿佛能看透一切的眼睛,究竟看到了什么?

从北静王府回来后,黛玉的生活似乎又恢复了平静。但她知道,有些东西已经不一样了。

她不再将自己困于潇湘馆的一方天地,不再只与诗词笔墨为伴。她开始有意识地走出去了。

每日晨省,她总是最早到贾母处,陪着说笑解闷,将前世听来的、外面的一些趣闻轶事,用不经意的方式说与贾母听,既新鲜又不失分寸。她对王夫人也愈发恭敬,时常送些自己精心抄写的佛经,言语间多是关怀体恤,绝口不提金玉之事。

对园中的姐妹,她也不再动辄言语机锋。探春理家,她私下会给出些稳妥的建议;迎春懦弱受欺,她会不着痕迹地帮她化解几次困境;甚至连惜春那些冷僻的念头,她也能接上几句。她变得温婉、圆融,懂得体谅,懂得退让。

贾府上下,从主子到奴才,提起林姑娘,无不交口称赞。贾母更是喜得无可不可,只觉得这个外孙女一日比一日可心,一日比一日像她那早逝的女儿,却又比女儿更多了几分通透与坚韧。

唯有宝钗,心中的疑虑越来越深。这日的海棠诗社,黛玉竟主动提出以“梅花”为题,而非她素日钟情的“菊花”。更令人惊讶的是,黛玉所作之诗,虽依旧清丽脱俗,却少了几分哀音,多了几分疏朗开阔之意。

“偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂。”宝钗默念着黛玉的诗句,再对比自己诗中“淡极始知花更艳”的刻意含蓄,心中第一次涌起一股难以言喻的挫败感。眼前的黛玉,仿佛一夜之间,参透了某种她一直恪守并引以为傲的处世哲学,并且,做得比她更好,更不着痕迹。

宝玉更是惊喜万分,只觉得林妹妹如今愈发通情达理,不再是那个需要他时时刻刻小心呵护、生怕一句话就说错了的“颦儿”。他视她为唯一的知己,将那些不愿对宝钗、袭人说的“离经叛道”之言,统统倾诉给她。

黛玉只是听着,偶尔点拨一两句,引导他多看些经济仕途的书,哪怕不为功名,也多懂些人情世故。宝玉虽不爱听,但因是她说的,倒也勉强能听进去几句。

这一切的改变,细微而坚定。黛玉像一位最高明的棋手,在棋盘上悄然布子,每一步都落在最恰当的位置。她为自己编织着一张牢固的、足以在风雨袭来时保全自身的网。

然而,总有一个变数,在她算计之外。

北静王府的帖子,再次送到了贾府。这次不是赏花,而是王府设宴,庆贺太妃寿辰,指名要请贾府老太太并几位姑娘过府一聚。

再次踏入北静王府,黛玉的心境已大不相同。她随着女眷们行礼拜寿,献上寿礼,举止娴雅,无可挑剔。

宴席间隙,太妃体恤年轻人不耐久坐,便让郡主带着姑娘们去园中水阁听戏小憩。水阁临湖而建,四面轩窗,视野极好。黛玉不喜戏文喧闹,便寻了个靠窗的僻静位置坐下,望着窗外结了薄冰的湖面出神。

“此处风大,林姑娘不怕着凉么?”

一个清润的声音自身后响起。

黛玉心中猛地一跳,回过头,只见北静王水溶不知何时站在不远处,手持一个暖炉,正含笑看着她。

她连忙起身行礼:“参见王爷。”

“不必多礼。”水溶走上前,将手中的暖炉递过来,“拿着吧,女儿家身子娇弱,若是冻着了,倒是本王的不是。”

他的动作自然,语气不容拒绝。黛玉迟疑一瞬,只得双手接过:“谢王爷。”暖炉触手温润,是上好的紫铜所制,雕着精致的云纹,炉身温热,却不及他方才指尖掠过她手背时,那一瞬间微凉的触感。

水溶并未离开,反而与她并肩立于窗前,也望着那一片冰湖。“姑娘似乎不喜热闹。”

黛玉垂眸:“只是偶尔喜欢清静。”

“清静好。”水溶淡淡一笑,“人心若是不够清静,便看不清自己,也看不清这世道。”

黛玉心中微震,抬眸看他。他依旧望着窗外,侧脸线条优美,神情平静,仿佛只是随口一说。

“王爷高见。”

“并非高见,只是……”他忽然转过头,目光直直地看向她,那双凤目里笑意浅淡,深处却仿佛藏着锐利的锋芒,“有时觉得,姑娘不似这府中之人。”

黛玉的心,骤然收紧。他是什么意思?看出什么了?

她强自镇定,唇角弯起一抹得体的弧度:“王爷说笑了。黛玉寄居外祖家,蒙外祖母与舅舅舅母怜惜,自是贾府之人。”

水溶深深地看了她一眼,那目光仿佛要穿透她平静的表象,直抵灵魂深处。半晌,他才缓缓道:“是么?或许是本王错觉。总觉得姑娘……心有丘壑,目有山河,不似寻常闺阁女子,只困于一方庭院。”

他的话,像一把钥匙,猝不及防地撬开了她紧闭的心门。

心有丘壑,目有山河。

前世今生,可有人这般看过她?可有人这般评价她?宝玉只说她是个“神仙似的妹妹”,怜她孤苦,爱她灵秀,却何曾懂得她内心深处,那份被病体与情丝掩埋的、不属于凡俗的智慧与骄傲?

她袖中的手微微颤抖,几乎要握不住那温暖的铜炉。

“王爷……”她张了张口,却不知该说什么。

水溶却不再进逼,转而道:“前日偶得一副颜真卿的《祭侄文稿》拓本,听闻林探花生前书法一绝,姑娘想必亦得真传。不知可否请姑娘品鉴一二?”

话题转得突兀,黛玉却松了口气。她定了定神,道:“王爷厚爱,本不应辞。只是父亲遗风,黛玉虽心向往之,却未能得其万一,岂敢妄加品评。”

“无妨,权当交流。”水溶语气温和,却带着不容置疑的决断,“明日,本王派人将拓本送至贵府,姑娘看过,若有心得,他日再叙。”

他这是……主动与她有了往来?以书法为名,如此风雅,如此正当,让人无法拒绝。

黛玉抬眼,正对上他那双含笑的、却深不见底的眼眸。她忽然明白,眼前这个男人,与她这一世遇到的任何人都不同。他尊贵,睿智,而且……目的明确。

他看她的眼神,不像宝玉那般纯粹的爱慕,不像贾琏那般隐含的审视,那是一种……发现了同类,并且产生了浓厚兴趣的眼神。

这一世的命运,从她重生归来开始改变,而他的出现,似乎正将这改变的方向,引向一个她完全无法预知的轨道。

她微微吸了一口气,压下心头的悸动与慌乱,屈膝行礼:“既蒙王爷不弃,黛玉恭敬不如从命。”

水溶笑了,这一次,笑容里似乎多了几分真实的暖意。“风大,姑娘还是回阁中吧。戏,总要听完才好。”

他微微侧身,示意她先行。

黛玉握紧手中的暖炉,转身,一步一步,稳稳地走向那喧闹的水阁。背后,那道目光如影随形,她知道。

这一次,她不再仅仅是那个步步为营、只为求存的林黛玉了。

棋盘上,落下了一颗她未曾预料,却或许……足以改变全局的棋子。

评论列表