提及战国七雄的争霸史,多数人会聚焦于最终统一天下的秦国,却鲜少有人记得,战国初期第一个站上霸主之巅的,是地处中原腹地的魏国。它曾凭一己之力压制强秦、吊打齐国,可短短数十年后,却从 “诸侯领头羊” 沦为各国眼中 “食之无味、弃之可惜” 的鸡肋。这种戏剧性的反差背后,藏着怎样的兴衰密码?今天我们就顺着历史脉络,揭开魏国从巅峰跌落泥潭的真相。

一、魏国的崛起:战国初期的霸主传奇公元前 403 年,周威烈王正式承认韩、赵、魏三家分晋,魏国自此登上战国舞台。谁也没想到,这个新生的诸侯国,会在短短数十年内掀起一场 “称霸风暴”。

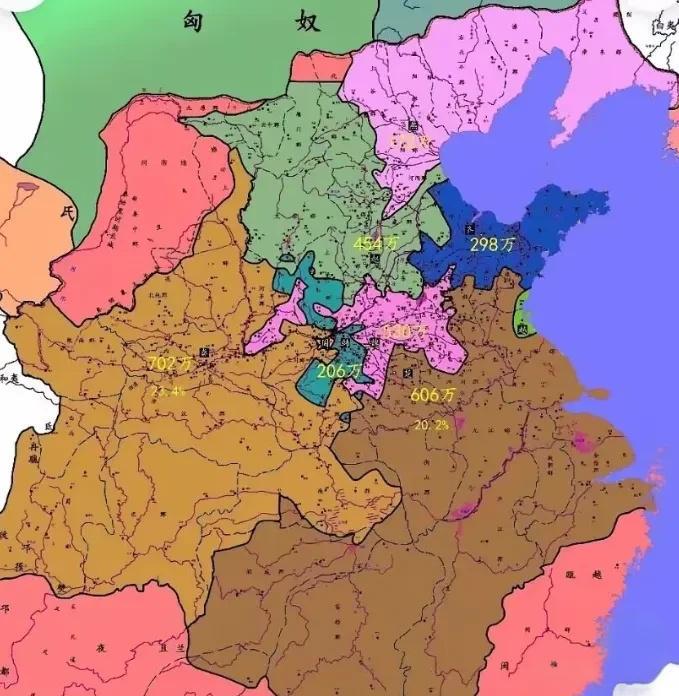

在军事上,魏国的战绩堪称 “战国奇迹”。公元前 419 年起,魏国名将吴起率军西渡黄河,向秦国发起猛攻。经过十余年征战,魏国彻底占领秦国河西之地(今陕西东部黄河西岸),将秦国势力死死锁在函谷关以西。这场 “河西之战”,让秦国元气大伤,此后数十年间,秦国始终不敢东出半步。而在东方战场,魏国同样所向披靡。公元前 380 年,齐国趁机入侵燕国,魏国出兵救援,不仅击退齐军,还顺势攻占齐国大片土地,迫使齐国求和。彼时的魏国,疆域横跨中原核心区,军队战斗力冠绝诸侯,就连周天子都要对其礼让三分,妥妥的 “战国第一强国”。

可谁能料到,就是这样一个巅峰霸主,到了战国中期却迅速衰落。公元前 341 年马陵之战,魏国十万精锐被齐国全歼;公元前 332 年,秦国夺回河西之地,魏国被迫割地求和;到战国后期,魏国更是成了 “软柿子”—— 秦国打它抢地,齐国欺它勒索,就连隔壁的韩国都敢偶尔挑衅。从首霸到鸡肋,魏国的衰落速度,比它的崛起更令人唏嘘。

二、首霸背后:魏国崛起的多重因素魏国能在战国初期 “领跑”,绝非偶然。它的成功,是制度、人才、战略三者共振的结果,每一环都堪称 “教科书级别”。

(一)李悝变法:制度革新的强大驱动力战国初期,各国仍沿用春秋时期的旧制度:贵族垄断官场、土地兼并严重、农民积极性低迷,整个社会如同 “一潭死水”。而魏国国君魏文侯率先打破僵局,重用法家代表人物李悝,推行了中国历史上第一次系统性变法 ——“李悝变法”。

在政治上,李悝废除 “世卿世禄制”,主张 “有功必赏、有过必罚”,选拔有能力的平民入朝为官。这一改革打破了贵族对权力的垄断,让魏国官场迎来 “人才流动” 的春天;经济上,他推行 “尽地力之教”,鼓励农民精耕细作,还首创 “平籴法”:粮食丰收时,国家以低价收购粮食,避免谷贱伤农;灾年时,再以低价将粮食卖给农民,防止饥荒。这一制度让魏国农业产量大幅提升,为国力强盛奠定了物质基础;法律上,李悝编撰《法经》,明确了盗、贼、囚、捕、杂、具六类罪名及处罚标准,让魏国成为战国初期第一个 “依法治国” 的国家;军事上,他改革兵制,提升军队装备与训练标准,为后来 “魏武卒” 的诞生埋下伏笔。

这场变法,相当于给魏国装上了 “制度引擎”,使其在短短十几年内实现国力翻倍,成为战国初期第一个 “制度领先” 的国家。

(二)人才汇聚:贤能之士的智慧结晶一个国家的强大,离不开顶尖人才的支撑。而魏文侯时期的魏国,堪称 “战国人才高地”,聚集了一群改变历史走向的 “狠角色”。

吴起无疑是其中的 “王牌”。这位中国历史上少有的 “文武全才”,在魏国担任将领时,训练出了一支闻名天下的 “魏武卒”。这支军队的选拔标准极为严苛:士兵需身披三重甲,手持长戟,背负强弩与五十支箭,还能半天跑一百里路。但待遇也堪称 “战国顶配”—— 只要入选,就能分到百亩土地,全家免除徭役,立功后还能晋升爵位。就是这样一支 “精锐之师”,在吴起的带领下创下了 “大战七十二,全胜六十四,余则钧解” 的辉煌战绩。其中 “阴晋之战” 更是堪称经典:吴起用五万魏武卒,大败五十万秦军,硬生生把秦国逼到了亡国边缘。

除了吴起,魏国还有乐羊、西门豹等 “全能型人才”。乐羊是难得的军事统帅,他率领魏军跨越千里,攻灭中山国,为魏国拓展了大片疆域;西门豹则是 “治世能臣”,他在邺县(今河北临漳)任县令时,破除 “河伯娶妇” 的迷信,修建 “漳水十二渠”,将一片盐碱地改造成良田,为魏国提供了稳定的粮食供应。

正是这些人才各司其职、各展所长,才让魏国的政治、军事、经济全面开花,成为真正的 “霸主之师”。

(三)战略布局:精准定位的发展谋略魏文侯不仅会 “用人”,更懂 “谋局”。当时魏国地处中原,北接赵国、南邻韩国、西靠秦国、东连齐国,四周都是强国,稍有不慎就会陷入 “四面受敌” 的困境。对此,魏文侯制定了 “先稳内部、再拓外部” 的精准战略。

第一步,他主动联合韩、赵两国。因为韩、赵、魏三家本是 “晋室同源”,有着共同的利益诉求。通过结盟,魏国不仅避免了内斗,还与韩、赵形成 “三晋合力”,在诸侯中形成了强大的话语权。第二步,在稳住韩、赵后,魏文侯将战略重心转向西边的秦国。当时秦国实力较弱,且河西之地地势平坦、土壤肥沃,是重要的战略要地。攻占河西,既能削弱秦国,又能为魏国建立 “西部屏障”。事实证明,这一决策极为明智 —— 魏国占领河西后,不仅获得了大量土地与粮食,还彻底封锁了秦国东出的通道,让秦国陷入 “西部困局”。第三步,待西部稳定后,魏国再向中原地区扩张,先后击败齐国、楚国等国,一步步巩固霸主地位。

这种 “稳扎稳打、逐个击破” 的战略,让魏国在初期的扩张中几乎没有走弯路,顺利登上了战国首霸的宝座。

三、盛极而衰:魏国沦为 “鸡肋” 的转折点魏文侯去世后,魏国的国君换成了魏武侯与魏惠王。就是这两位国君,亲手撕碎了魏国的 “霸主蓝图”,将一手好牌打得稀烂。魏国的衰落,源于五个致命的 “转折点”。

(一)战略失误:决策偏差引发的危机魏武侯继位后,首先抛弃了 “三晋结盟” 的核心战略。公元前 386 年,赵国发生内乱,魏武侯不仅不伸手援助,反而趁机出兵干涉赵国事务,强行拥立自己支持的公子朔为赵王。这一行为彻底激怒了赵国,导致魏、赵联盟破裂。到了魏惠王时期,战略失误更是 “变本加厉”—— 他不仅与赵、韩两国频繁开战,还同时招惹齐国与秦国,陷入 “四面树敌” 的困境。

公元前 354 年,魏国出兵攻打赵国,包围赵国都城邯郸。赵国向齐国求救,齐国派田忌、孙膑率军救援。孙膑采用 “围魏救赵” 之计,率军直捣魏国都城大梁,迫使魏军回援,最终在桂陵(今河南长垣)设伏,大败魏军。可魏惠王并未吸取教训,公元前 341 年,他又派庞涓率军攻打韩国,韩国同样向齐国求救。孙膑再次出手,用 “减灶计” 引诱魏军进入马陵道(今山东莘县),一把火烧毁魏军粮草,还射杀庞涓,十万魏军精锐全军覆没。

这两场战役,不仅让魏国损失了大量兵力,更让其陷入 “多线作战” 的泥潭。中原地区本就无险可守,魏国要同时应对赵、韩、齐、秦四国的进攻,兵力与财力很快就捉襟见肘,霸主地位开始动摇。

(二)人才流失:关键力量的逐步削弱如果说战略失误是 “外部重创”,那人才流失就是魏国的 “内部绝症”。魏武侯、魏惠王时期,魏国不仅不重视人才,还屡屡排挤、迫害有能力的人,硬生生把一大批 “顶级智囊” 推向了敌国。

吴起是第一个被 “逼走” 的人才。魏武侯继位后,虽然继续任用吴起为将,但始终对他心存猜忌。后来宰相公叔痤设计陷害吴起,谎称吴起有谋反之心。魏武侯不辨真伪,欲治吴起之罪。吴起无奈之下,只能逃往楚国。在楚国,吴起推行变法,短短几年就让楚国国力大增,随后楚国多次出兵攻打魏国,夺走了魏国大片土地。

比吴起更 “致命” 的,是商鞅的流失。商鞅年轻时在魏国宰相公叔痤手下当门客,公叔痤深知商鞅有 “经天纬地之才”,临死前曾向魏惠王极力推荐:“要么重用商鞅,让他辅佐您称霸;要么杀了他,免得他为别国所用。” 可魏惠王却认为公叔痤是 “老糊涂了”,根本没把商鞅放在眼里。商鞅在魏国得不到重用,只能逃往秦国。在秦国,商鞅推行变法,让秦国从一个西部弱国,一跃成为军事强国。后来秦国正是靠着商鞅变法积累的实力,一步步蚕食魏国土地,最终成为魏国的 “致命克星”。

除了吴起、商鞅,魏国还流失了孙膑、公孙衍等顶尖人才。孙膑本是魏国人,却被庞涓陷害,挖去膝盖骨。他逃往齐国后,帮助齐国打赢了桂陵之战、马陵之战,彻底打垮了魏国的精锐;公孙衍原本在魏国为官,因不受重用逃往秦国,后来成为秦国 “犀首”(最高军事长官),多次率军攻打魏国,夺走了魏国的河西之地。

“得人才者得天下,失人才者失天下”。魏国把自己的 “核心智囊” 推向对手,相当于给敌人递上了 “屠刀”,衰落的命运从此注定。

(三)地缘劣势:地理位置的严峻挑战魏国的地理位置,从一开始就存在 “先天缺陷”—— 它地处中原腹地,四周无险可守,是典型的 “四战之地”。而魏惠王的一个决策,更是把这种 “劣势” 放大到了极致。

公元前 364 年,魏惠王不顾大臣反对,执意将都城从安邑(今山西夏县)迁到大梁(今河南开封)。他的理由是:大梁地处中原核心,交通便利,有利于向东部扩张。可他忽略了一个致命问题 —— 安邑背靠太行山、黄河,易守难攻;而大梁地处平原,四周一马平川,没有任何天然屏障。

迁都大梁后,魏国的 “心脏地带” 彻底暴露在敌人面前。秦国攻打魏国时,只需渡过黄河,就能长驱直入,直逼大梁;齐国进攻魏国时,也能轻松越过济水,威胁都城安全。更严重的是,迁都后魏国对西部河西之地的控制力大幅减弱,秦国趁机发动进攻,最终夺回河西之地,彻底打破了魏国的 “西部屏障”。从此,魏国失去了战略纵深,陷入 “敌人一来就只能被动挨打” 的困境。

(四)军事失利:战场上的节节败退战略失误、人才流失、地缘劣势,最终都转化为了 “军事惨败”。战国中期的几场关键战役,彻底打垮了魏国的军事力量。

除了前文提到的桂陵之战、马陵之战,河西之战的失败更是让魏国 “元气尽失”。公元前 332 年,秦国大良造公孙衍率军攻打河西,魏国派公子卬率军迎战。公孙衍利用公子卬 “贪功冒进” 的弱点,假意邀请他赴宴议和,趁机设伏俘虏了公子卬,随后率军大败魏军。这场战役,魏国不仅丢失了河西之地,还损失了数万精锐,从此再也无力与秦国抗衡。

接二连三的军事失利,让魏国的 “王牌部队” 魏武卒损失殆尽,军队士气跌入谷底。到了战国后期,魏国军队几乎成了 “摆设”—— 面对秦国的进攻,要么不战而降,要么一战即溃,再也没有了当年 “霸主之师” 的威风。

(五)政治腐败:内部矛盾的日益激化如果说外部的打击让魏国 “伤筋动骨”,那内部的政治腐败就是让魏国 “病入膏肓” 的根源。

魏文侯时期,魏国政治清明,官员各司其职,没有明显的权力斗争。可到了魏武侯、魏惠王时期,贵族势力重新抬头,他们垄断官场,排挤平民出身的官员。比如魏惠王时期的宰相公子卬,本是无才无德的贵族子弟,却因为 “出身显赫” 被任命为魏军主帅,最终导致河西之战惨败。

除了任人唯亲,魏国后期的官员还沉迷于权力斗争。官员们为了争夺相位、兵权,互相陷害、勾心斗角,根本无心处理国家事务。更严重的是,一些官员为了个人利益,不惜向秦国割地求和。比如公元前 293 年,秦国攻打魏国,魏国官员公孙喜不仅不组织抵抗,反而主动向秦国献上两座城池,换取自己的荣华富贵。

政治腐败导致魏国的行政效率越来越低,国家财政越来越困难,民众对政府的信任度也越来越低。到了战国后期,魏国已经成了 “空壳子”—— 表面上还是战国七雄之一,实际上却毫无凝聚力,沦为各国随意拿捏的 “鸡肋”。

四、历史镜鉴:魏国兴衰的深远启示魏国从首霸到鸡肋的历程,不仅是一段波澜壮阔的战国史,更是一面映照古今的 “历史镜子”。它给我们留下了三个深刻的启示:

第一,制度创新是国家发展的 “核心动力”。魏国初期的崛起,得益于李悝变法带来的制度革新;而后期的衰落,也与制度僵化、失去创新能力密切相关。无论是国家还是企业,只有不断打破旧制度的束缚,推动制度创新,才能保持竞争力。如果一味固守传统、不思变革,最终只会被时代淘汰。

第二,人才是决定兴衰的 “关键变量”。魏国的成功,离不开吴起、李悝等人才的支撑;而魏国的衰落,也源于人才流失、任人唯亲。对于任何组织来说,“得人才者得天下” 都不是一句空话。只有尊重人才、重用人才、留住人才,才能形成强大的发展合力。如果轻视人才、排挤人才,甚至把人才推向对手,最终只会自食恶果。

第三,战略定力是应对挑战的 “重要保障”。魏文侯时期,魏国因为战略精准、定力十足,才顺利登上霸主之位;而魏武侯、魏惠王时期,因为战略摇摆、四处树敌,才导致衰落。无论是国家发展还是个人成长,都需要有明确的战略目标和坚定的战略定力。如果盲目冒进、朝令夕改,很容易陷入 “四面受敌” 的困境,最终一事无成。

战国的硝烟早已散去,但魏国的兴衰故事,至今仍在提醒我们:一时的强大不算真正的强大,长久的稳定发展才是根本。无论是国家、企业,还是我们每个人,都应该从这段历史中吸取教训,找准方向、留住人才、保持定力,才能在时代的浪潮中站稳脚跟,避免重蹈魏国的覆辙。