张之洞天生是读书的料,学问文章很对科举的路子,道光三十年(1850年),不满十四岁便在南皮县试中头名秀才,第二年又在顺天府乡试中高中解元,也就是头名举人。

照这个趋势,如果张之洞来年就参加会试的话,他很可能早早地就金榜题名了。但他可能觉得十六岁就会试太缺乏历练,所以之后他帮老爹办了几年军务,应对贵州苗民起义。

等到历练得差不多了,父亲又去世了,他只好为老爹治丧守制。23岁那年,终于可以参加会试了,结果又因族兄张之万为同考官,循例回避。第二年应恩科会试,因同样原因,又没考成。

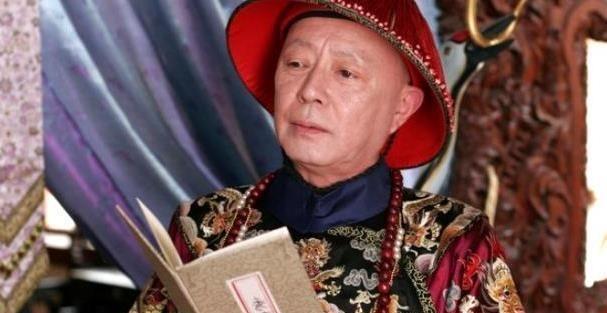

张之洞

但张之洞命中注定该走科举仕途的路子,27岁那年参加会试,一举中得探花。

张之洞骨子里有清流做派,会试时便放言无忌,指陈时政,他那一番博出位的言辞在阅卷大臣中引起的争议很大。但就在这个时候,张之洞命中最大的贵人出现了,慈禧太后力排众议,将他点成了探花。这意味着从踏入仕途的那一天起,他就是太后门生,只要不像一般清流那样一根筋,迟早会受到重用。

由探花进入宦海,充当翰林,张之洞乃是有心人,用清流言辞抨击时政,只是他累积声誉的一种手段,因为火候掌握的很是老道,不久他就声誉鹊起,成了与张佩纶并列的清流先锋,人称“青牛角”。

张之洞在京城官场,火候掌握得之所以老道,皆因他有官场老手、族兄张之万为他提供官场心得。张之万告诉他最重要的一条做官诀窍便是:“为政不得罪巨室”。

叶赫那拉・杏贞

据说慈禧太后很早就有破格提拔张之洞的念头,但因为张之洞短身寝貌,样子瘦小得实在不像个样子,便暂时打消了这个念头,以便再观察。

然而很快,张之洞官场发迹的机缘便来了,他发力的着眼点依旧在慈禧太后身上。

同治皇帝驾崩后,光绪皇帝继位,承继咸丰皇帝之嗣。同治皇帝大葬时,吏部主事吴可读饮毒自尽,遗疏痛责两宫太后一误再误,所以他要以死一谏,请明定今后大统应归同治皇帝之嗣。

经吴可读死谏这么一搞,慈禧太后相当被动,朝严重了说,她垂帘听政的合法性在这个时候遭到了朝野上下的质疑。

敏感乱局下,唯有张之洞以他高屋建瓴的宏论,向慈禧太后伸出了援手。

张之洞说,“统绪”之事,“统”为国事,“绪”乃家事,向非臣下可以妄言。此前明诏,已确立将来皇上生子后,承嗣于穆宗为子。此乃定“绪”,却并未定“统”。若依吴可读之折,明定将来之皇子承嗣并继统,则等同于立储。简而言之,张之洞以为,天子家务即是国事,继嗣即是继统,公庙不私设于私家,苟不承统,何以嗣为?吴可读虽至忠至烈,却于不必虑者而过虑,于所当虑者而未及深虑也。

张之洞

张之洞此说,举重若轻,一举数得,慈禧太后大为宽慰,朝臣也皆叹服。

说白了,张之洞就是帮慈禧太后打了一场”硬“仗,救了一把火,证明了他这个太后门生不是白给的。

从此,慈禧太后开始把张之洞当成自己嫡系大力提拔。光绪七年(1881年)授山西巡抚,未三年,又升任两广总督。

在当时的官场,以一无野战功勋之词臣,超迁之快,实属罕见。

不过如果认为张之洞低调,那是因为不了解,实际上,他可是出了名的好大喜功,大言无实得很。

张之洞

就拿他刚升任山西巡抚时来说吧,瞧他上谢恩折是怎么说的:“身为疆吏,固犹是瞻恋九重之心;职限方隅,不敢忘经营八表之略。”

要知道,“经营八表”向来是英明君主的专用,岂是他一个地方巡抚可以随便用的。如此高调宣扬自己的抱负,得意忘形到这个地步,连他族兄张之万都有些看不下去,免不了也要挖苦一下。

于是就有了晚清官场的一个著名笑话——一天,张之万带两个挂表,有人便说,表只要准,一个就够了。张之万说,我带两个表不足为奇,舍弟有“八表”之多。