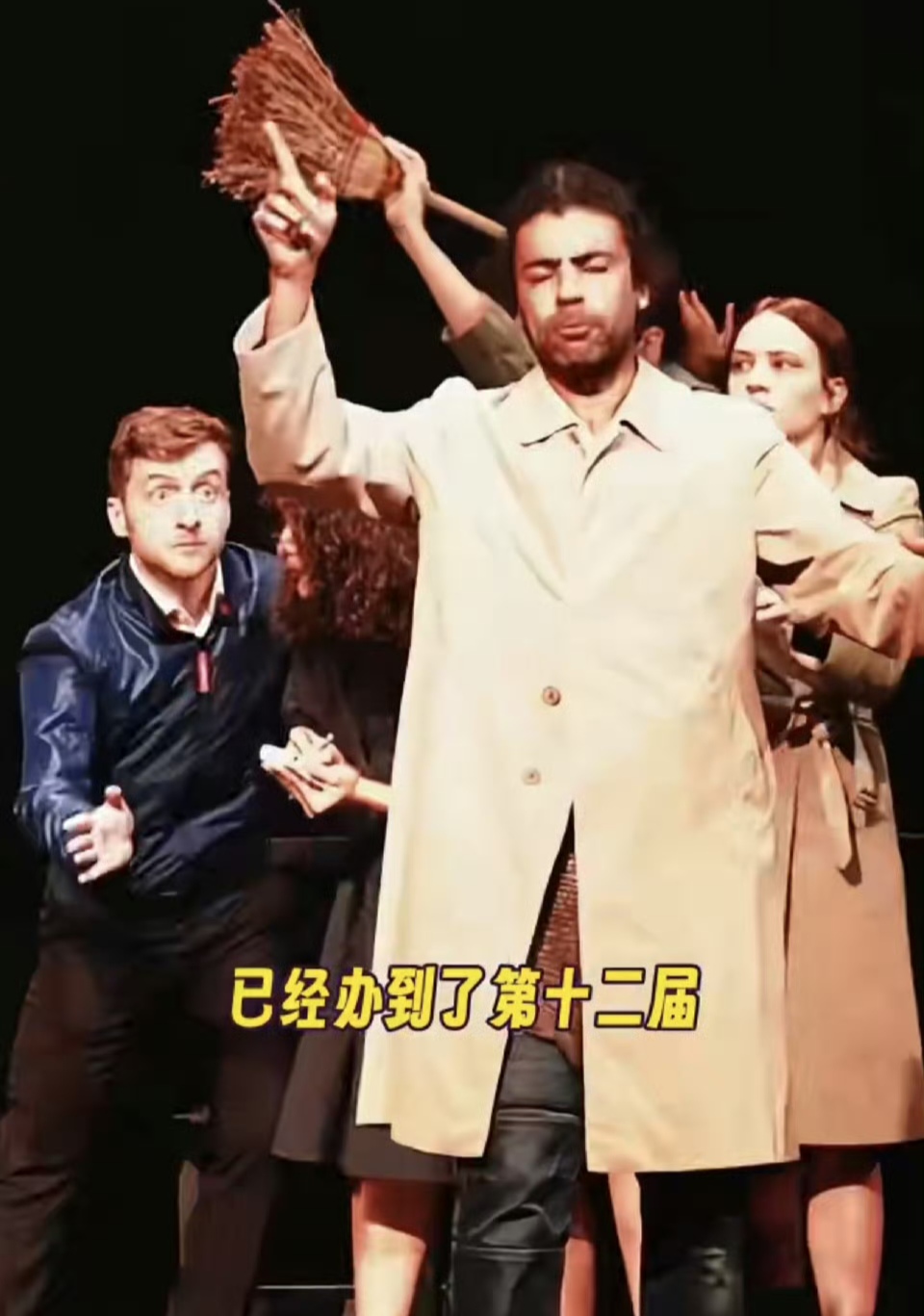

凌晨的乌镇蚌湾剧场,最后一场青年竞演落幕,掌声经久不息。几位年轻人站在台上,眼眶湿润地接过“小镇奖”。台下,黄磊——这位乌镇戏剧节的发起人之一,露出了欣慰的笑容。十二年前,他可能未曾料到,这颗播撒在水乡的戏剧种子,如今会化作一群振翅的“蜻蜓”,飞向更广阔的天地。

2025年5月23日,北京天桥艺术中心和上海西岸大剧院同时迎来了一场特殊的首演。由黄磊发起,黄磊、赖声川、孟京辉共同担任出品人的“蜻蜓计划——来自乌镇戏剧节青赛精选”正式启幕。这个被黄磊称为“扶上马,送一程”的孵化项目,标志着青年戏剧人的成长路径从乌镇的“试验田”延伸至专业商业剧场。

起因源于一个遗憾。 多年来,乌镇戏剧节青年竞演单元涌现了大量优秀作品,但大多数在戏剧节结束后便销声匿迹。黄磊意识到,这些充满潜力的创作需要持续的支持才能真正走向市场。“青年竞演是乌镇戏剧节的初心,而‘蜻蜓计划’就是让这份初心落地生根”。于是,在乌镇戏剧节迎来第十二个年头之际,他联合业界顶尖力量,推出了这一旨在破解青年戏剧人“市场化生存”痛点的项目。

经过精心筹备, 首批入选的三部作品从2024年乌镇戏剧节青年竞演单元中脱颖而出。韩燕楠菲编剧导演的《跷跷板定律》以诗意的舞台语言探讨女性生育选择,王小雨的《41.5》聚焦生命传承中爱与记忆的温暖图景,以及翟博文荣获第十一届乌镇戏剧节“最佳戏剧奖”的《Amy张回到家乡》。这些作品经过数月打磨,以更成熟的叙事结构和舞台张力亮相京沪剧场。

高潮出现在双城首演现场。 在北京,《跷跷板定律》演出结束后,观众提问踊跃,各个年龄段的观众都表现出对作品深层次理解。上海西岸大剧院的《41.5》同样收获了脍炙人口的热烈反响。值得一提的是,“蜻蜓计划”所有演出票价均锁定在180元,这一亲民价格体现了项目降低观剧门槛、让青年戏剧接触更广泛受众的决心。

作为项目的核心推动力,黄磊为“蜻蜓计划”设定了明确方向:“质朴是我们不变的创作底色——用最纯粹的表达触碰时代脉搏,用最专业的支持守护创作本真”。赖声川通过视频寄语表示:“戏剧的未来在年轻人手中。‘蜻蜓计划’为青赛走出的创作者搭建了新的跳板,让他们从乌镇的‘试验田’迈向更广阔的舞台”。

结果已初见成效。 首轮演出后,这些作品将开启全国巡演,真正实现从艺术节到商业市场的跨越。更重要的是,“蜻蜓计划”建立了投资出品、艺术孵化、演出运营三位一体的模式,为青年戏剧人构建“创作有支持、演出有渠道、市场有反馈”的可持续发展路径。这一系列举措水到渠成,为中国戏剧生态注入了鲜活力量。

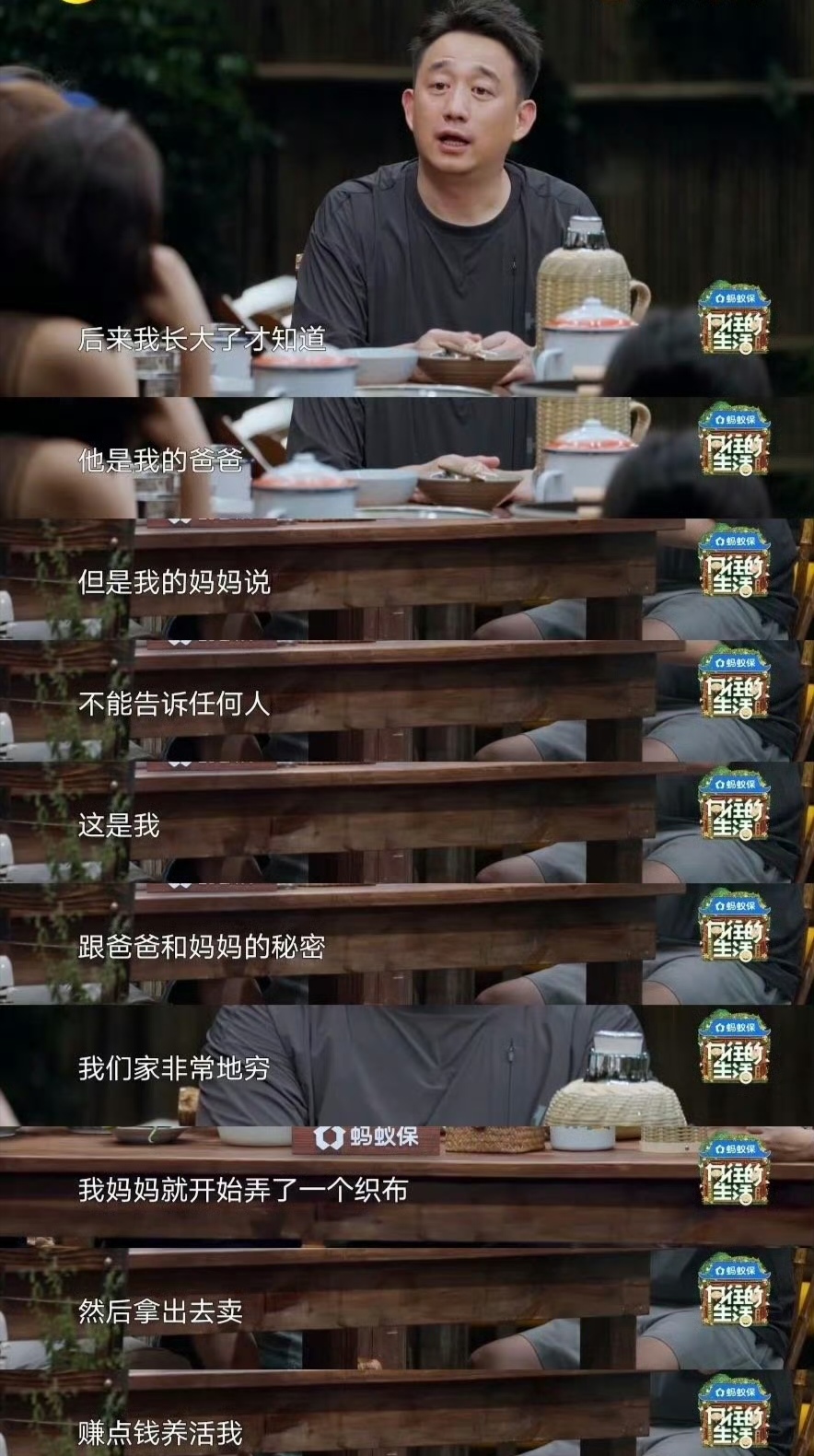

从1999年首次踏入乌镇拍摄《人间四月天》,到2002年自编自导自演《似水年华》与这座小镇结下不解之缘,再到2013年发起乌镇戏剧节,黄磊用二十余年时间,一步步将个人艺术理想转化为推动行业发展的集体力量。如今已53岁的他曾表示:“我会一直做下去,我还能做30年,看到戏剧节办到第四十届”。

大众普遍认为,黄磊和他推动的“蜻蜓计划”正在为中国戏剧注入新的活力。正如观众所言,这种脚踏实地支持青年创作的努力,让戏剧艺术从水乡乌镇飞向了更广阔的天地,也让更多人感受到戏剧的温暖与力量。在商业化娱乐泛滥的今天,这份对艺术的纯粹坚守显得弥足珍贵。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,均无低俗等不良引导,请观众理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。