2025年10月初,科技圈发生了一件看起来不大、但可能影响深远的事:

高通宣布收购 Arduino。

消息一出,很多人第一反应是——Arduino?

那不是大学电子课上用来点个灯、读个温度的小板子吗?

怎么突然被全球芯片巨头看上了?

别急,这事还真不简单。

表面看,是高通花了一笔没公开的钱,买下了一个开源硬件公司;

但往深了看,这其实是高通在悄悄调整自己的“生存策略”:

从过去只盯着手机芯片,转向更广阔的机器人、智能家居和工业自动化市场。

而 Arduino,恰恰是它打通“最后一公里”的关键钥匙。

要理解这件事,得先搞清楚 Arduino 到底是谁,高通又在焦虑什么。

Arduino 是什么?

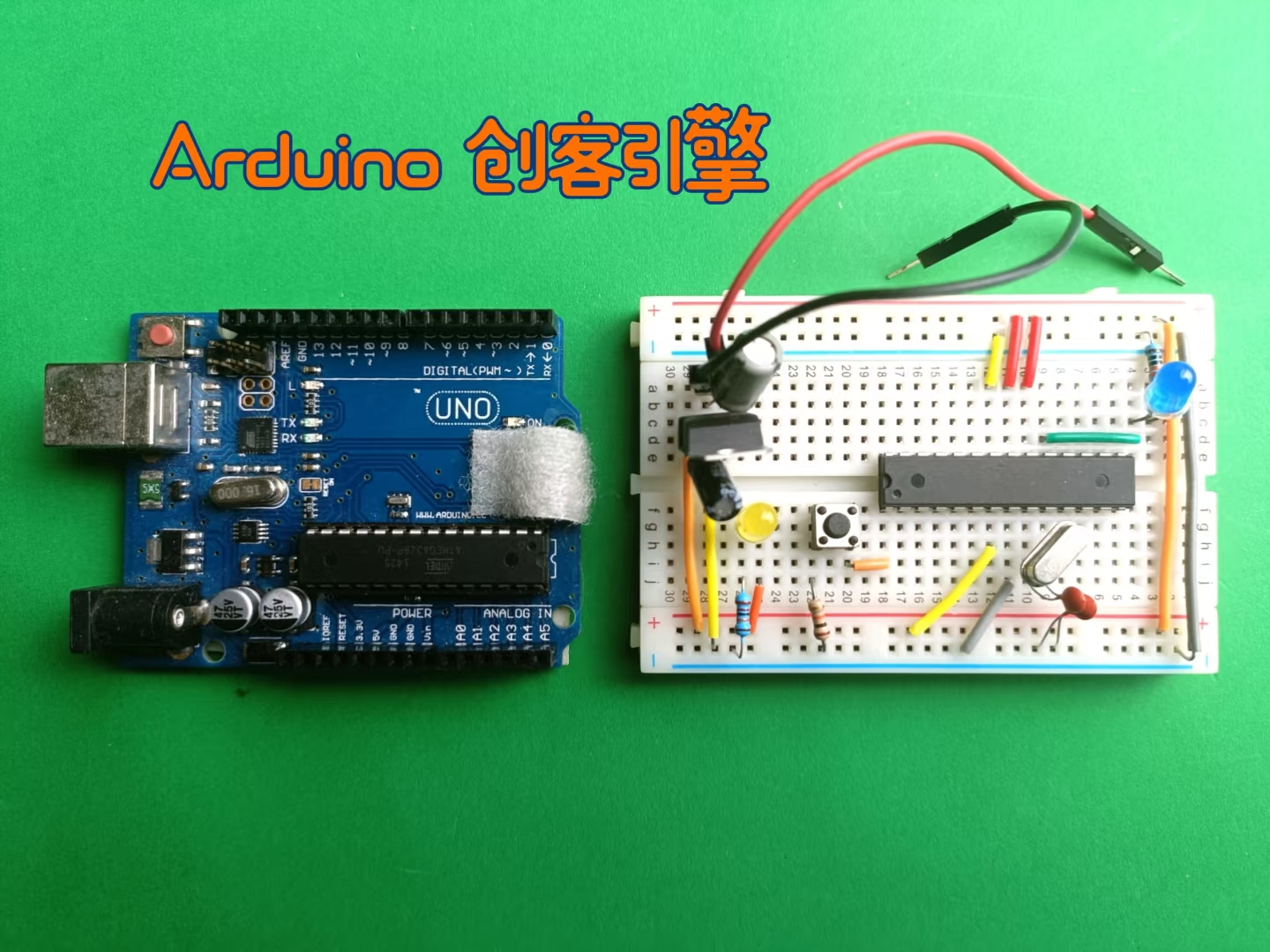

简单说,它是一套“让普通人也能玩硬件”的工具。

2005年诞生于意大利,初衷是让设计系学生不用懂复杂的电路也能做出互动装置。

后来,它火遍全球,成了创客、学生、小公司做原型验证的“标配”。

你可能没听说过它,但你家智能门锁、自动浇花系统、甚至某些机器人比赛的原型机,很可能都用过 Arduino 开发板。

Arduino 的核心优势不是性能,而是“简单”和“开放”。

它的开发环境(Arduino IDE)对新手极其友好,几行代码就能让电机转起来、让传感器读数。

更重要的是,它背后有一个活跃的全球社区,3300多万开发者在上面分享代码、交流经验。这种生态,是很多大公司砸钱也买不来的。

而高通呢?

过去二十年,它靠手机芯片赚得盆满钵满。

但最近几年,情况变了。

智能手机市场几乎见顶,苹果又在自研基带芯片,高通的传统优势正在被一点点蚕食。

财报显示,高通现在有三成收入来自物联网和汽车芯片——这说明它已经在主动“找新饭碗”。

但问题来了:

高通的技术很强,芯片性能顶尖,可它过去主要服务大客户,比如手机厂商、汽车公司。

小开发者想用高通芯片?难。

要么买不到,要么开发门槛太高。

相比之下,英伟达早就通过 Jetson 系列开发板,把 AI 能力直接送到高校实验室和创业团队手里,起售价249美元,还能跑视觉识别、语音处理。

高通看在眼里,急在心里。

它手里有边缘计算、AI 加速、低功耗通信这些硬核技术,但缺一个“接地气”的渠道,让基层开发者用起来、爱上它、未来产品量产时自然选它。

这时候,Arduino 出现了。

Arduino 不是性能怪兽,但它有高通最缺的东西:

庞大的开发者基础、成熟的入门生态、以及“人人可参与”的品牌精神。

高通不需要把 Arduino 变成另一个高通,它只需要让 Arduino 的用户,在需要更强算力时,顺手选一块高通芯片的开发板。

于是,就有了这次收购。

值得注意的是,高通反复强调:

Arduino 会继续独立运营,继续支持意法半导体、瑞萨、恩智浦等其他厂商的芯片。

这不是客套话,而是聪明的做法。

如果强行把 Arduino 变成“高通专卖店”,社区立马会崩。

开发者最讨厌被绑架。高通要的是“多一个选项”,而不是“唯一选项”。

而首款合作产品 Arduino UNO Q,就是这种思路的体现。

UNO Q 售价45到55美元,和一杯高端咖啡差不多。

但它内部其实很讲究:

一边是高通的 Dragonwing QRB2210 处理器——四核 ARM A53 架构,能跑完整 Linux 系统;

另一边是意法半导体的 STM32U585 微控制器,负责实时控制任务。

这种“双芯”设计,既保留了 Arduino 传统的实时响应能力,又增加了跑 AI 模型的可能。

比如,你以前用 Arduino 做一个自动避障小车,只能靠超声波测距,逻辑简单。

现在,用 UNO Q 接个摄像头,直接跑轻量级目标检测模型,小车不仅能“看见”障碍物,还能分辨是人、是猫、还是椅子。

再比如,做个智能门铃,以前只能按一下响一声,现在可以识别人脸、判断是否快递员、甚至根据声音关键词触发动作。

这些功能,过去需要树莓派加一堆外设,成本高、功耗大、开发复杂。

现在,一块板子搞定,还能用熟悉的 Arduino 编程方式上手。

更关键的是,UNO Q 首次支持了 Arduino App Lab:

这是 Arduino 推出的新一代开发环境。

它把 Linux、Python、RTOS(实时操作系统)、AI 工具链打包在一起,还能和 Edge Impulse,高通此前收购的 AI 模型训练平台深度集成。

开发者上传一段视频或音频,App Lab 自动帮你训练模型、部署到板子上。

整个过程,对非专业程序员也足够友好。

这背后,其实是高通在下一盘“长期棋”:

通过降低 AI 开发门槛,让更多人尝试用高通芯片做智能硬件。

今天是学生做个毕业设计,明天可能是创业公司做出原型,后天就可能量产百万台智能家居设备——而芯片,自然还是高通的。

有人可能会问:高通为什么不自己搞个开发板品牌?

答案很简单:信任成本太高。

Arduino 已经建立了二十年的信任,全球学校、创客空间、开源项目都认它。

高通从零开始,很难在短期内获得同等影响力。

收购 Arduino,等于直接站在了巨人的肩膀上。

当然,这笔交易还没最终完成,还需要监管审批。

但双方已经提前合作推出 UNO Q,说明整合意愿非常强。

而且高通明确表示,不会改变 Arduino 的开源理念——这很重要。

开源不是口号,而是 Arduino 的生命力所在。

一旦商业化味道太重,社区就会流失。

从更宏观的视角看,这件事也反映了整个科技行业的一个趋势:

AI 正在从“云端”走向“边缘”。

过去,智能靠服务器;现在,越来越多的决策要在设备本地完成,因为更快、更省电、更保护隐私。

扫地机器人要实时识别地毯和地板,工厂机械臂要毫秒级响应异常,这些都离不开边缘 AI 芯片。

而高通,想成为边缘 AI 时代的“水电煤”供应商。

手机只是起点,汽车、机器人、家电、工业设备,才是未来的主战场。

Arduino,就是它打入这些战场的“先锋队”。

最后说点实在的:

对普通用户来说,这事短期内可能感觉不到变化。

你不会明天就看到高通版 Arduino 出现在超市货架上。

但长远看,它可能会让智能设备变得更便宜、更聪明、更容易定制。

比如,五年后你家的窗帘可能不仅能定时开合,还能根据你的作息自动学习;

小区的垃圾分类箱能自动识别投递物并提醒错误;

甚至你孩子的科学课作业,可以直接用带视觉识别的开发板做一个人工智能项目,而这一切的起点,可能就是一块几十美元的 UNO Q。

高通收购 Arduino,不是为了造一个更贵的芯片,而是为了让技术真正“长”在生活里。

它不喊口号,也不搞噱头,只是默默把门槛再降一点,让下一个爱迪生,可能就坐在你家楼下的车库或大学实验室里,用一块小板子,改变点什么。

而这,或许才是技术最该有的样子。