2024年8月20日,湖南长沙一名女性乘客乘坐502路公交车时,坐在后车厢靠近车门的位置,旁边有一个空座。根据其描述,当时一名老人准备坐在空位上,她在起身前往车厢前方座位时感到手背可能被触碰。女性乘客表示,当时自己长期遭遇类似事件,心理情绪紧张,对触碰行为产生了强烈反应。在这一背景下,她选择与老人理论。她的陈述显示,离开座位与老人理论前,她并未确认是否存在明确不当行为,但由于过往经历积累,导致心理和情绪反应显著。这段过程的发生时间、地点、人员及行为都被明确记录,为后续调查提供基础。

在公交车上,事件的起因与双方乘客的互动密切相关。女性乘客描述自己因担心受到骚扰而选择换座,同时认为自己受到触碰后产生情绪反应。在她看来,这种反应源于多次遭遇潜在骚扰所积累的心理压力。公交车车厢内存在多个乘客位置,双方的互动在短时间内发生,涉及起身、移动、接触和口头交流等行为。这一阶段的细节,包括乘客的移动轨迹、身体接触情况及对话内容,为事后监控分析和警方介入提供了重要线索。

理论过程与受伤经过

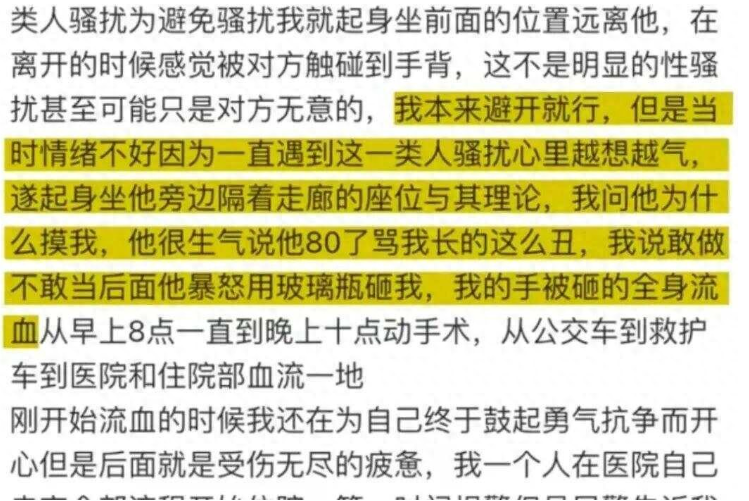

女性乘客在感到手背被触碰后,与老人发生口角和理论。根据其陈述,双方理论中情绪冲突升级,导致老人采取暴力行为。老人使用玻璃瓶击打女性乘客的手部,造成出血。受伤情况严重,女性乘客后续需进行手术处理,从早晨至夜晚持续治疗。事件中涉及的暴力行为具有明确时间、地点和动作特征,包括玻璃瓶的拾取、挥击及命中目标部位。这些细节在医疗记录和现场监控中得到部分佐证。女性乘客对受伤情况进行了描述,手术时间和伤口处理过程为事件的事实性记录提供依据。

此次事件的处理涉及医疗救治和警方介入。女性乘客被送往医院进行手术,医疗记录显示手部受伤需要持续治疗。与此同时,公交公司和警方通过监控及现场调查介入处理。监控画面显示,双方发生口角,未发现明显性骚扰行为。监控结果与女性乘客的描述存在部分差异,但事件核心事实,即老人先动手导致受伤,被各方确认。这一阶段的事件体现了冲突升级的过程,以及在公共交通环境下,行为反应和身体伤害之间的直接关系。

公交集团监控与事件调查

长沙公交集团在事件发生后,通过调取502路公交车监控进行分析。监控显示,双方在车内确实发生口角,但未发现明确的性骚扰行为。监控记录了老人与女性乘客之间的站立位置、动作轨迹和互动方式,形成了客观资料。公交集团认为,双方言语冲突和身体接触属于口角行为,老人先动手并使用玻璃瓶击中女性乘客,导致其手部受伤。这一判断基于视频监控的时间线和乘客行为轨迹,为事后责任认定提供参考。

在事件调查阶段,警方已介入处理,收集了现场监控、医疗记录和当事人陈述。警方介入后,进一步确认事件经过及伤情情况,并对相关人员进行询问。事件调查重点包括确认行为先后顺序、伤害程度及可能的触碰性质,同时评估事件是否涉及刑事犯罪。通过多方资料核实,初步认定事件属于口角升级导致的暴力伤害,案件进入进一步处理阶段。事件处理过程中,事实的记录和证据收集成为事件评估和责任划分的关键依据。

双方行为分析与冲突机制

从事件整体来看,冲突起因与双方行为直接相关。女性乘客因触碰怀疑与老人理论,老人随即使用玻璃瓶进行反击。行为发生在公共交通环境中,空间有限,双方互动容易升级。女性乘客心理状态和对先前经历的反应影响了其理论行为,而老人的暴力行为则直接导致身体伤害。事件分析显示,口角与冲突升级的机制具有典型特征,包括言语摩擦、身体接触、心理压力和行为反应。双方行为的互动形成了伤害结果的直接因果链。

在冲突机制中,心理状态、行为选择和环境因素共同作用。女性乘客因情绪激动选择理论,老人因突发情绪和行为冲动实施暴力。公共交通狭小空间限制了行动自由,使得冲突集中在短时间和有限区域内。事件显示,口角、身体接触和心理压力之间的相互作用可以迅速形成身体伤害。分析表明,冲突升级过程中的行为决策和环境约束是事件结果的重要影响因素,为未来公共交通安全管理提供参考。

争议性总结

此次事件涉及性骚扰怀疑、身体伤害和公共交通冲突,事实记录显示双方行为存在不确定性和解释空间。女性乘客主张存在触碰导致情绪反应,老人使用玻璃瓶造成伤害。监控显示未发现明显性骚扰行为,但伤害确实发生。争议点在于事件性质的界定、行为先后顺序及心理状态对责任认定的影响。事件的多方证据和陈述为判断提供基础,但不同角度对事件性质的解读存在分歧,显示公共环境下行为冲突与伤害认定的复杂性及法律与社会评估的挑战性。

评论列表