票房断崖式下跌

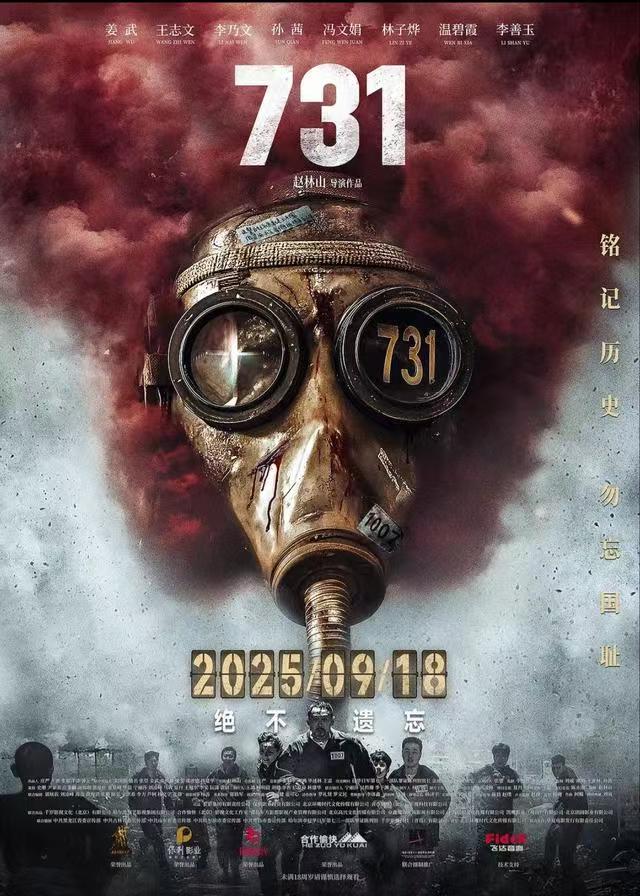

前几天刷朋友圈还全是《731》的影评,有人说看完攥着纸巾哭到打嗝,有人晒出买的遗址门票说要去祭拜。

结果才过五天,朋友发消息说“影院里就坐了三个人”,这电影的票房简直像坐了跳楼机,首日3.45亿,峰值冲4.17亿,转头就跌到单日2900万,连巅峰时的零头都够不上。

院线还硬扛着61%的排片,屏幕亮着,座位空着,看着都揪心。

两极分化的评价

这事儿怪就怪在,明明身边看了的人都说“心里堵得慌,但值得看”,网上的风向却乱得很。

先说豆瓣,刚上映那两天评分8.2,热评里全是“记住这段历史”的留言。

结果没过多久,差评跟复制粘贴似的冒出来,翻来覆去就“节奏乱”“太刻意”那几句。

更离谱的是,有个自称“某电力公司员工”的博主,居然在小号炫耀“举报了180条好评,把账号都整限流了”。

后来有人扒他IP,60%都指向境外,东京千代田区的地址一长串,这哪是普通观众差评,分明是有组织地泼冷水。

国际评分的异常

再看国外的IMDB,3.2分简直离谱到搞笑。要知道,当年被群嘲的《上海堡垒》都有4分,《金陵十三钗》稳拿7.5分。

怎么到了《731》这儿,分低得这么不正常?

更有意思的是,电影在加拿大首映时,我朋友刚好在现场,她说有20多个日本观众看完当场哭了。

其中一个东京来的大学生,对着银幕鞠躬说“对不起,我们课本里从来没讲过这些”。

还有日本记者乘松聪子发文说“这部电影打了所有回避历史的人一巴掌”。

一边是亲历者的震撼,一边是平台上的恶意低分,这反差里的猫腻,傻子都能看出来。

电影本身的争议

有人说“票房崩是因为电影拍得不好”,这话我不否认,确实有瑕疵。

比如中间加的那段喜剧梗,主角被抓时跟看守的对话,全场没一个人笑,反而有点尴尬。

还有些暴行用侧面描写带过,有观众吐槽“不如直接拍出来,让大家看看当年多残忍”。

但要说这些瑕疵能让票房5天跌掉9成?未免太扯了。

导演团队熬了11年,查了80万份史料,连俄罗斯档案馆里石井四郎的审问录音都挖出来了。

历史顾问列了87位,光核对细节就改了20多版,这份较真劲儿,不该被这么糟蹋。

触及历史痛处

其实说白了,《731》撞了某些人的“痛处”。

它把教科书上“731部队进行人体实验”那行冰冷的字,拍成了有血有肉的画面:被关在铁笼里的孩子喊妈妈,冻僵的手被泡在热水里的嘶喊。

还有那些标着“实验材料”的编号牌,每一个镜头都在撕某些人想掩盖的伤疤。

那些在IMDB打1分的人,哪里是在评电影,分明是怕更多人知道,当年731营区的瓷砖比东北老百姓家的屋顶还结实,怕“马路大”(实验材料)的苦难被永远记住。

沉默的反击

有意思的是,越被打压,越能看出这电影的分量。

我上周去影院,后排大妈看完片尾8分钟的字幕,坐着没动,嘴里念叨“我爷爷当年就是被抓去做实验的,终于有人把这事儿拍出来了”。

散场时,几个00后拿着手机查遗址开放时间,说“国庆就去哈尔滨”。这些沉默的行动,比任何评分都管用。

历史的真相

现在票房是跌了,但没白跌。那些境外的举报账号、平台上的恶意低分,反而让更多人好奇“这电影到底说了啥,能让他们这么急”。

毕竟评分能刷,票房能压,可731部队的罪行抹不掉,那些刻在纪念馆墙上的名字,不会因为几分差评就消失。

就像微博上有句话说得好:“《731》的价值,从来不是票房数字,而是让我们这代人,不用再从爷爷的旧相册里,才知道当年有多痛。”至于那些藏在低分背后的鬼把戏,不过是欲盖弥彰的笑话罢了。