当我国 60 岁及以上人口突破 2.8 亿,占总人口比重超 20%,老龄化已从 “社会议题” 升级为 “时代命题”。传统养老模式中 “人力短缺、响应滞后、服务不均” 的痛点日益凸显,而智慧养老技术以科技为笔,正勾勒出养老服务的新图景。从居家监测到机构赋能,从数字适老到资源整合,这项技术既承载着老年人对品质生活的期盼,也暗藏着亟待破解的发展难题。

智慧养老技术的核心价值,在于以 “无感守护” 重构养老服务的精度与温度。

在居家场景中,智能床垫传感器可实时捕捉老人心率、呼吸与翻身频率,一旦出现异常波动便立即向家属与社区网格员发送预警,为心脑血管疾病等急症抢救赢得黄金时间;某社区试点的 “智能手环 + 定位基站” 系统,不仅能精准定位失智老人的活动轨迹,还能通过一键呼叫功能实现 “需求秒响应”,解决了独居老人的应急求助难题。

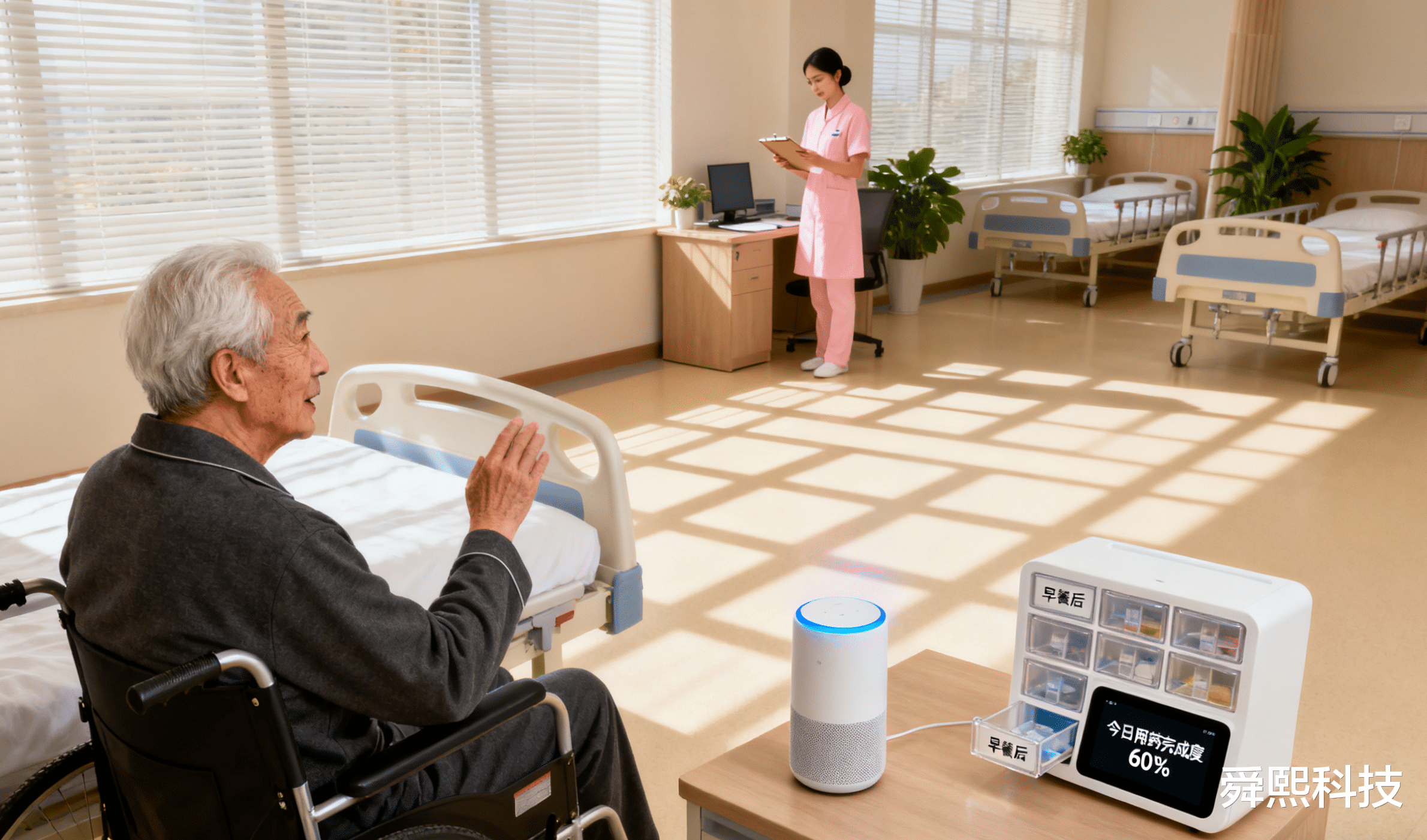

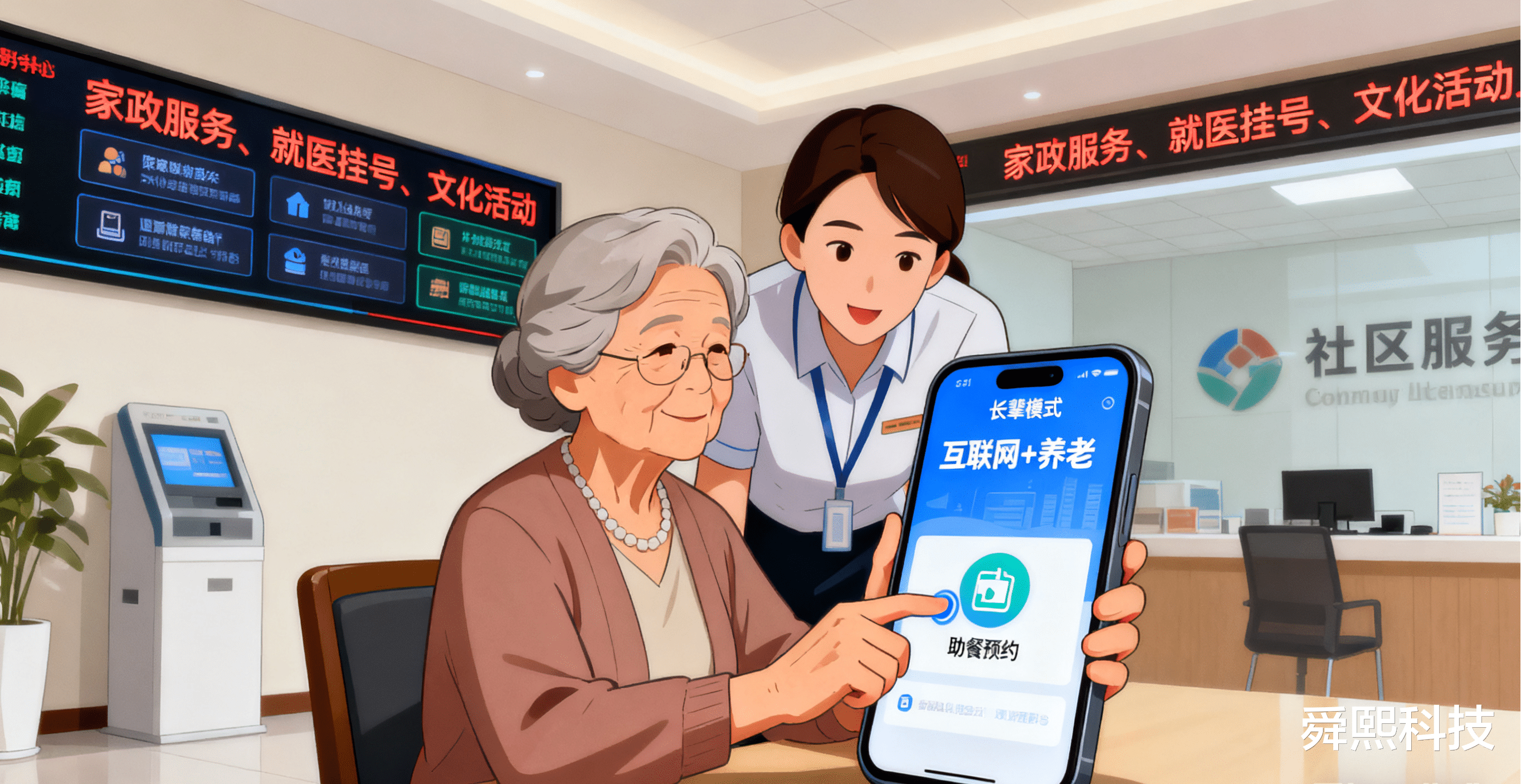

在机构照护领域,AI 语音助手可协助失能老人完成 “呼叫护工、调节床位、播放音乐” 等指令,减轻照护人员的重复劳动;智能药盒能通过灯光与语音双重提醒实现精准给药,将老年人漏服、错服药物的概率降低 60% 以上。而 “互联网 + 养老” 服务平台更实现了资源整合的突破,老人或家属只需轻点手机,即可完成助餐预约、家政下单、就医挂号等一站式服务,让养老服务从 “被动等待” 变为 “主动触达”。

然而,智慧养老技术的落地之路并非坦途,“技术先进” 与 “服务适配” 之间的断层仍待填补。

接受度不足是首要障碍,部分老年人对智能设备存在 “操作恐惧”,某调研显示,65 岁以上老人中仅 38% 能独立使用智能监测设备,不少老人因担心 “侵犯隐私” 拒绝安装传感器,将技术守护误解为 “实时监控”。服务衔接不畅同样突出,部分社区虽配备了智能呼叫系统,但因缺乏与医疗、家政机构的联动机制,常出现 “呼叫有回应,服务跟不上” 的尴尬;一些智慧养老平台因数据未与医保、民政系统打通,导致老人享受服务后仍需重复提交证明,反而增加了办事负担。

更值得警惕的是隐私与安全风险,部分低价智能设备存在数据加密漏洞,老人的健康信息、行踪轨迹等敏感数据存在泄露隐患,而相关监管标准的缺失更让这一问题雪上加霜。此外,专业支撑的缺位也制约着技术效能,许多照护人员缺乏设备运维能力,设备故障后无法及时处理,导致 “先进技术闲置成摆设”。

破解智慧养老技术的落地困境,需构建 “需求导向、协同联动、安全兜底” 的完整生态。

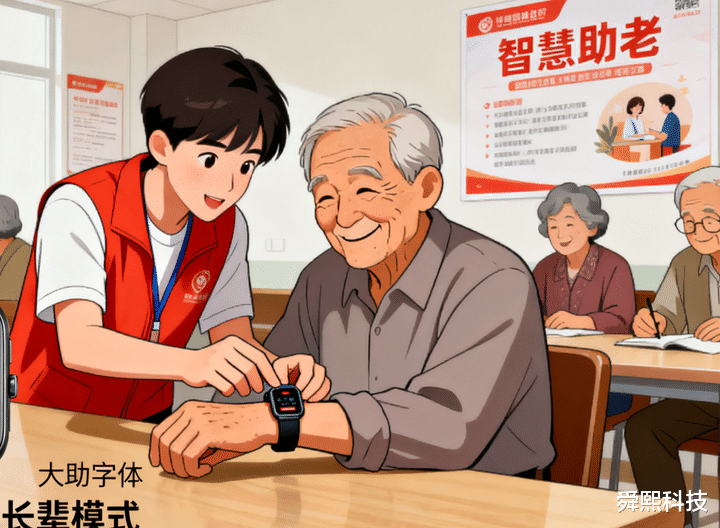

在技术研发端,应坚持 “适老优先” 原则,简化设备操作流程,开发带方言识别、语音交互、字体放大功能的定制化产品,如某企业推出的 “长辈模式” 智能手表,仅保留 “紧急呼叫、心率监测、天气预报” 三项核心功能,使用率较普通智能手表提升 4 倍。

在服务衔接端,需推动跨部门数据共享,建立 “社区 - 医院 - 养老机构” 联动响应机制,例如将智能监测数据接入家庭医生签约系统,实现健康异常的 “自动分诊、优先接诊”;同时规范服务流程,明确呼叫响应时限与服务闭环标准,避免技术与服务 “两张皮”。

在安全保障端,应加快出台智慧养老设备数据安全标准,要求企业落实数据加密与隐私保护责任,建立数据泄露应急预案;引入第三方机构开展设备安全检测,为老年人提供 “放心产品清单”。

在人文关怀端,需开展 “手把手” 智慧助老培训,组建由青年志愿者、社区工作者构成的帮扶队伍,同时保留线下服务窗口,为不会使用智能设备的老人提供兜底保障,不让技术成为新的 “数字鸿沟”。

科技的终极意义,是让生活更有尊严。智慧养老技术不是替代人力的 “冰冷工具”,而是赋能养老服务的 “温暖桥梁”。当技术研发贴合老人需求,当服务体系实现协同联动,当安全保障筑牢防护底线,智慧养老必将从 “创新探索” 走向 “普惠实践”,让每一位老年人都能在科技的守护下,安享幸福晚年。这既是老龄化社会的必然要求,更是科技向善的生动诠释。