永和九年三月初三,会稽山阴的兰亭边,溪水绕着青石潺潺淌。王羲之蹲下身,指尖碰了碰水面,凉意顺着指缝钻进袖口——这是东晋士族每年的修禊日,可他望着溪畔铺开的纸砚,心里却像压着块浸了墨的棉絮,沉得慌。

他出身琅琊王氏时,西晋刚在永嘉之乱里碎成满地瓦砾。父亲王旷带着家人南渡那年,他才七岁,怀里揣着半块母亲磨过的残砚,在颠沛的舟船上,见惯了江水里漂浮的断桨和流民的草鞋。夜里船泊在芦苇荡,父亲就着渔火教他写“永”字,笔杆在他小手里晃,墨汁滴在衣襟上,晕成一个个小小的黑月亮。那时候他还不懂,这半块砚台要陪他走过多少兵荒马乱,又要承载多少家族的期望。

十岁那年,叔父王导把他送到卫夫人门下学书。卫夫人是当时最有名的女书法家,见他握笔时指节绷得发白,便从案头拿起一颗煮熟的栗子:“写字要像握栗子,太松会掉,太紧会碎。”他试着放松手指,笔尖在纸上划过的瞬间,忽然觉得心里的慌乱好像被墨线牵住了。卫夫人常指着他的字说:“你写的‘之’字,像刚从溪里捞上来的小鱼,有活气,但少点筋骨。”他就每天天不亮就起来练字,院子里的青石板被磨出了浅浅的凹痕,指尖的薄茧一层层褪了又长。

十五岁那年,东晋朝堂起了风波,王敦叛乱刚平,苏峻又举兵攻入建康。他跟着家人躲在会稽的佛寺里,夜里听着远处的厮杀声,就借着佛前的油灯写《乐毅论》。写着写着,眼泪滴在纸上,把“忠臣去国,不洁其名”那几个字泡得发皱。他忽然懂了卫夫人说的“筋骨”——不是笔锋的刚硬,是字里藏着的心事和不肯低头的劲儿。

二十岁时,他被太尉郗鉴看中,要招为女婿。郗鉴派人到王家选婿,王家子弟都打扮得整整齐齐,只有他躺在东床上,露着肚皮,手里还捏着支笔在纸上画“之”字。来人回去禀报,郗鉴却笑了:“这才是我要的女婿。”后来人们说“东床快婿”,却少有人知道,那天他是因为前一晚帮邻村的老农写了一夜的地契,累得连衣服都没力气换。他总说,字是写给人看的,要让庄稼人也能看懂纸上的心意,不然写得再好看,也是空的。

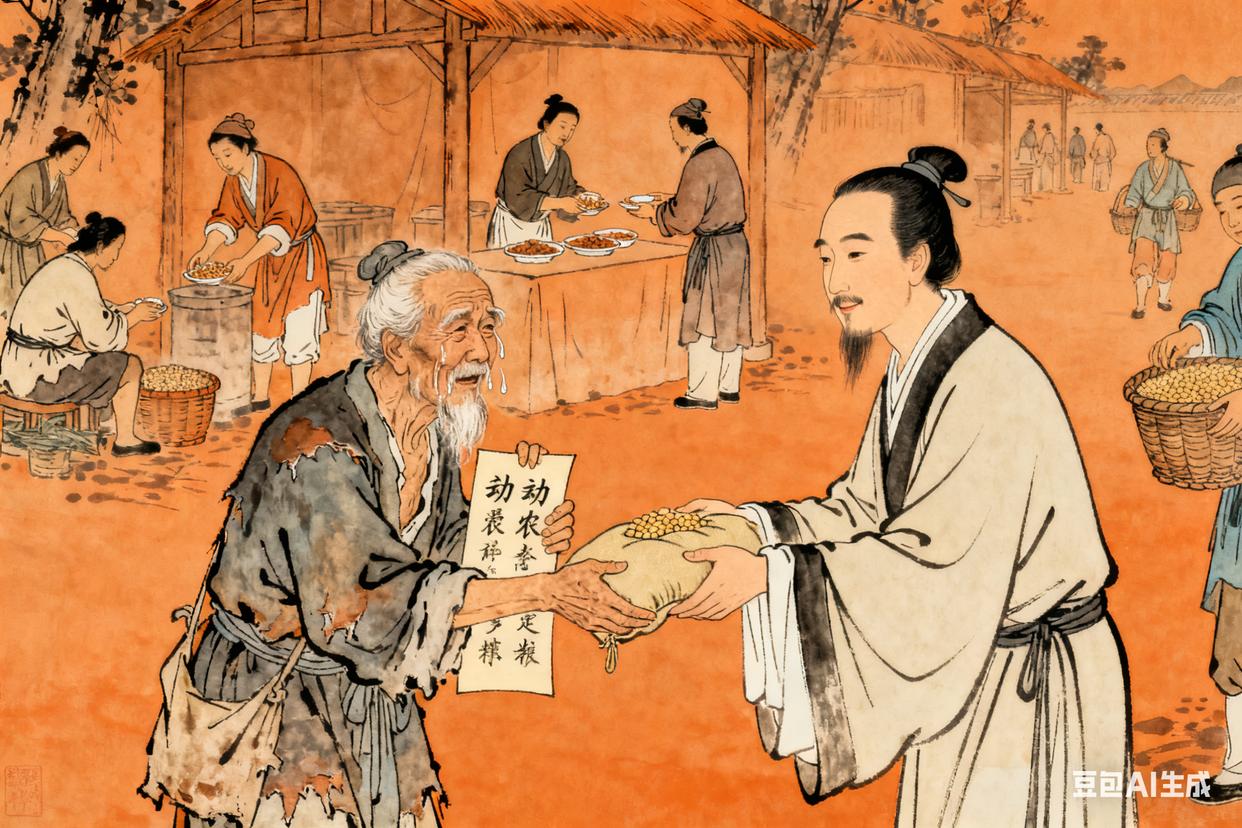

永和七年,他被任命为右军将军、会稽内史。上任那天,他没坐官轿,而是牵着马,沿着鉴湖走了一路。见湖边的堤坝塌了,农户的秧苗被淹,他立刻让人组织修缮,自己也挽起裤脚跳进泥里。下属劝他:“大人是文官,不必做这些粗活。”他却指着手里的马鞭说:“我写‘水’字时,总想着水的柔肠和硬骨,现在见着真的水害,哪能站着看?”那时候会稽常闹饥荒,他就把自己的俸禄拿出来买粮,分给百姓,家里的粮仓空了,就用野菜充饥,案头的砚台却从没断过墨。

永和九年的修禊日,他邀了谢安、孙绰等四十二位名士来兰亭。那天春风暖得像浸了蜜,溪水里漂着盛酒的羽觞,有人吟诗作赋,有人抚琴高歌。他坐在石案前,看着眼前的青山绿水,想着这些年的颠沛流离,忽然觉得心里有好多话要写。他拿起笔,墨汁在纸上晕开,“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也”——这些字像从心里长出来的,带着溪水的清冽和春风的软。

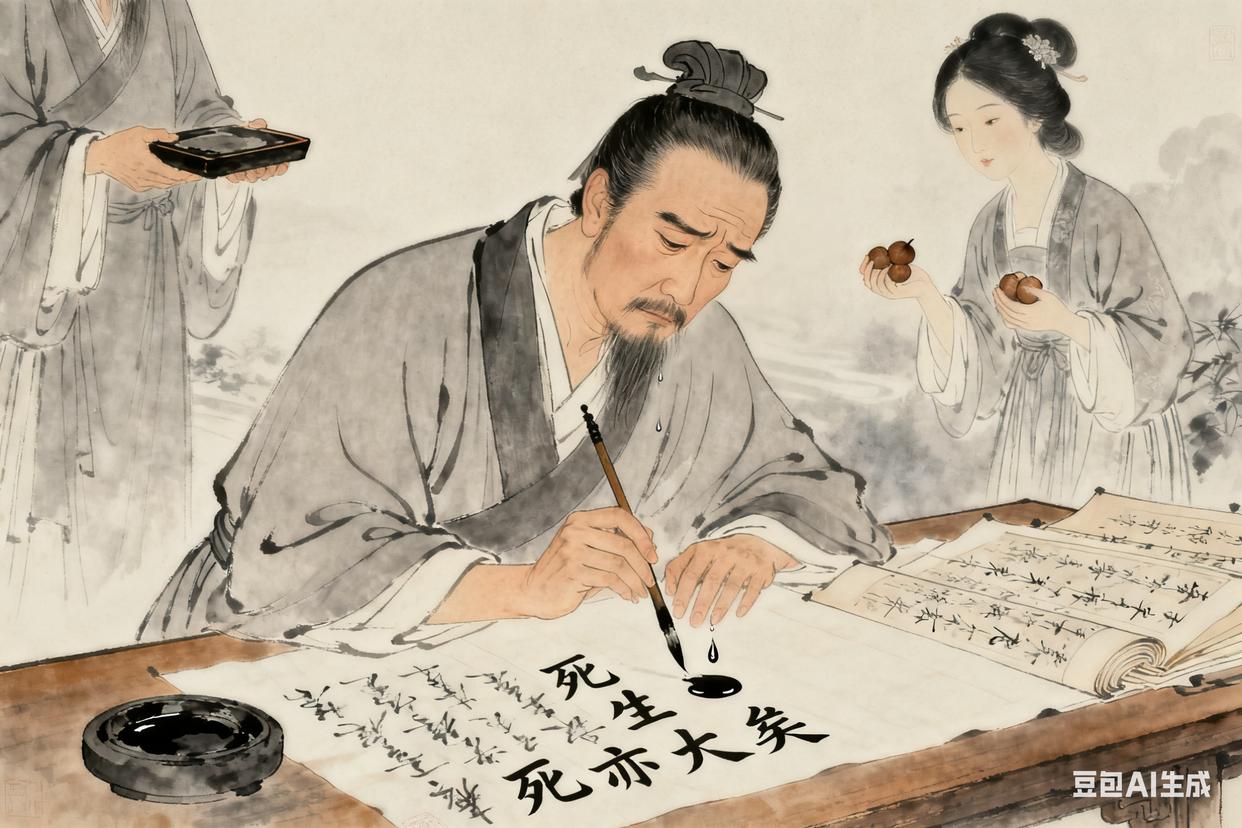

写《兰亭集序》时,他换了三次笔。写到“死生亦大矣”时,笔锋顿了顿,墨滴在纸上,像一颗小小的泪。他想起父亲南渡时的背影,想起卫夫人教他写字的模样,想起那些在战乱里死去的人。他忽然觉得,人这一辈子,就像溪水里的羽觞,漂着漂着就没了,但留下的字,或许能像这兰亭的石头一样,站得久一点。那天他写了二十八个“之”字,每个都不一样,有的像飞鸟展翅,有的像流水绕石,后人说“天下第一行书”,可他自己写完后,却总觉得不够好,后来再写了几十遍,都没那天的感觉。

同年秋天,他的好友王述母亲去世,王述回乡守孝。有人劝王羲之去探望,他却因为早年和王述有过节,迟迟没去。后来听说王述在守孝时依然勤练书法,他心里忽然愧疚起来,亲自带着一坛酒去王家。站在王家门前,他看见院墙上挂着王述写的字,笔力浑厚,比自己的多了几分沉稳。他叹了口气,对王述说:“我以前总觉得自己的字好,现在才知道,比字更重要的,是人心。”那天两人喝了一夜的酒,把过去的隔阂都融在了酒里,也融在了后来的笔墨里。

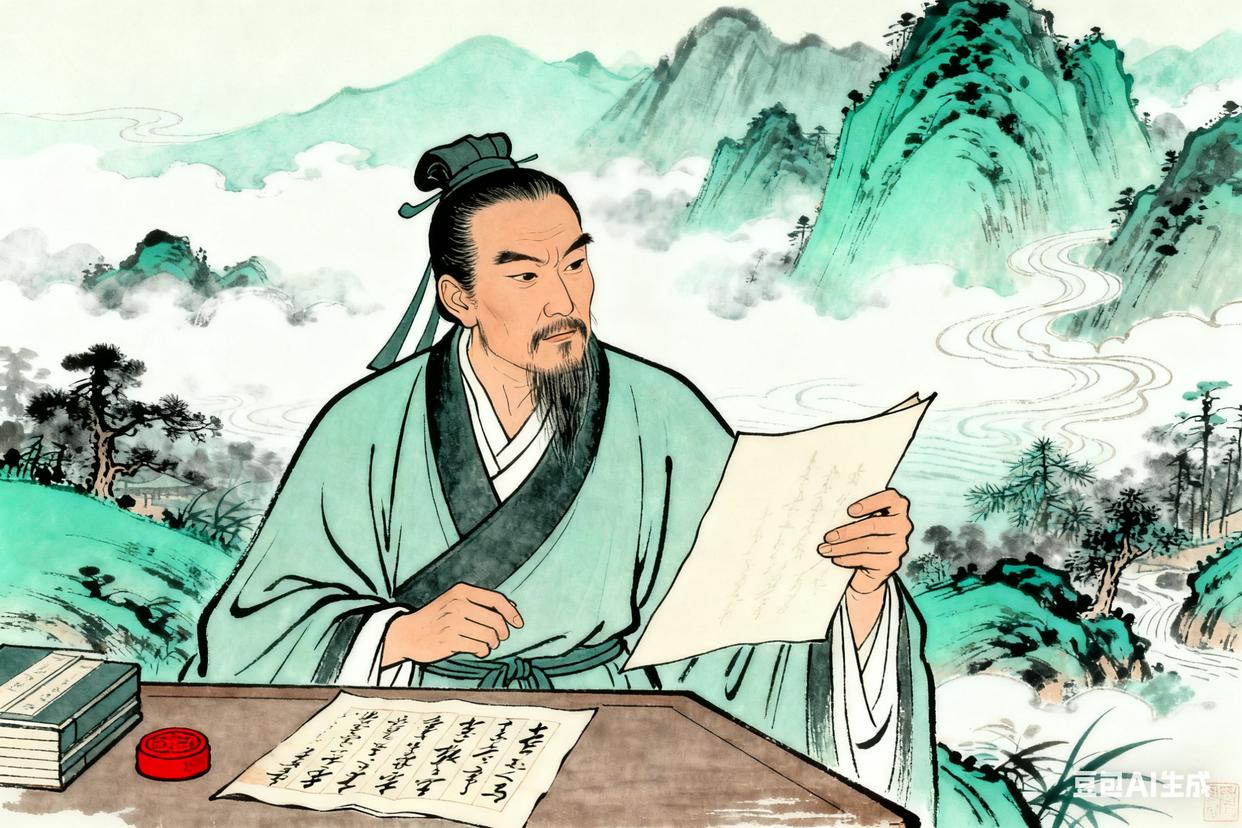

永和十一年,朝廷征召他入朝任吏部尚书,他却上书推辞。信里说:“我本是个爱山水的人,写写字,帮帮百姓,就够了。朝堂上的事,我做不来,也不想做。”有人说他傻,放着大官不做,他却指着案头的《兰亭集序》草稿说:“你看这纸上的墨痕,有浓有淡,就像日子,有松有紧,要是天天困在朝堂里,我的笔就僵了,心也僵了。”后来朝廷又几次征召,他都以病为由拒绝,最后干脆辞去了会稽内史的官职,带着家人搬到了剡县的金庭,过上了半隐的生活。

搬到金庭后,他每天早上都要去后山的竹林里练字。他把竹子当纸,用手指蘸着露水在竹皮上写,露水干了再写,直到竹皮被磨得发亮。有一次,他的小儿子王献之问他:“爹,你写了这么多年字,什么时候才能像你写《兰亭集序》那样好?”他摸了摸儿子的头,指着院子里的老槐树说:“你看这树,春天发芽,夏天开花,秋天落叶,冬天结果,从来没急过。写字也一样,要等心里的话攒够了,笔自然就听话了。”后来王献之成了著名的书法家,人们说“二王”,可他总说,自己不如父亲,因为父亲的字里,藏着对生活的温柔。

升平二年,他听说北方的流民又开始南迁,很多人在路上饿死冻死。他立刻把家里的布帛和粮食拿出来,让人送到流民安置点,还亲自写了很多劝农的帖子,贴在村口的树上。有个流民老人拿着他写的帖子,哭着说:“大人的字,我看不懂,但我知道,写这字的人,是个好人。”他听了,心里暖暖的,回来后又写了《黄庭经》,把稿子卖给了一个道士,换了些钱,都捐给了流民。后来有人问他,为什么愿意把自己的字卖了,他说:“字是用来传递心意的,能帮到人,比什么都强。”

兴宁二年,他的妻子郗璿去世。郗璿也是个懂书法的人,以前常陪他在灯下练字,他写累了,她就递一杯热茶,帮他把墨磨好。妻子走后,他很久没动笔,案头的砚台蒙了一层灰。有一天,他整理妻子的遗物,发现一个布包,里面裹着他早年写的《姨母帖》草稿,上面还有妻子用红笔改的痕迹。他拿起笔,蘸了墨,在草稿的背面写了起来,写的是对妻子的思念,字里带着颤抖,墨汁好几次都滴在了纸上。那篇字后来被称为《丧乱帖》,每一笔都藏着撕心裂肺的痛,后人看了,都忍不住落泪。

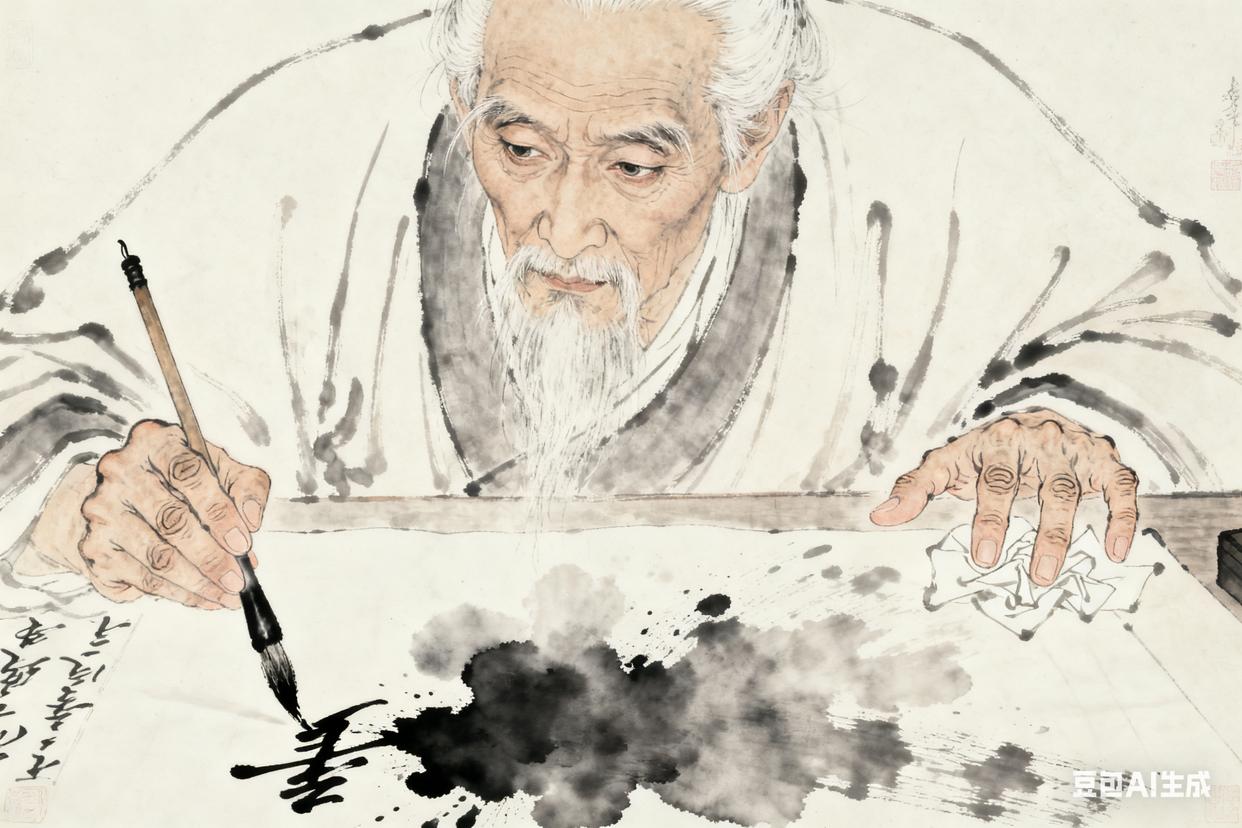

太和元年,他已经五十八岁,手指开始有些不听使唤,但还是每天坚持练字。有一次,他写《快雪时晴帖》,写到“力不次”时,笔掉在了纸上,墨晕开一大片。他叹了口气,想把纸揉了,却又停住了——他忽然觉得,这晕开的墨,就像人生里的遗憾,虽然不完美,却也是真的。后来这篇《快雪时晴帖》成了他晚年的代表作,乾隆皇帝见了,在上面盖了几十个章,可懂的人都知道,最动人的,还是那处晕开的墨痕。

太元四年,王羲之病重。他把子孙叫到床前,指着案头的一个木盒说:“这里面是《兰亭集序》的真迹,我走后,你们把它给我陪葬,别让它落在俗人手里。”子孙们哭着答应了。临终前,他还想再握一次笔,可手指已经动不了了,只能看着案头的砚台,眼里满是不舍。他一辈子与笔墨为伴,把心事、风骨、温柔都藏在了字里,最后也想带着这份执念,去往另一个世界。

他走后,《兰亭集序》的真迹随着他的墓一起埋进了土里,后来唐太宗李世民为了得到真迹,派人盗掘了他的墓,可真迹从此就没了下落,只留下了褚遂良、虞世南等人的摹本。有人说真迹被李世民带进了昭陵,有人说早就毁了,可不管怎样,《兰亭集序》里的那些字,那些藏在墨痕里的心事,却一直流传了下来。

如今,我们在博物馆里看到《兰亭集序》的摹本,指尖划过冰冷的玻璃,仿佛还能摸到东晋那年的春风,摸到王羲之握笔时指节的温度。有人练《兰亭》是为了书法考级,有人是为了修身养性,可不管为什么,当我们写下“之”字时,总会想起那个在兰亭边写下“死生亦大矣”的人,想起他对山水的爱,对百姓的温柔,对笔墨的执着。

其实,我们每个人的人生,都是一幅未完成的书法。有时笔锋顺畅,像《兰亭集序》里的“风”字,轻盈自在;有时笔锋滞涩,像《丧乱帖》里的“痛”字,沉重难写。但就像王羲之那样,不管遇到什么,只要心里还有热爱,还有不肯放弃的执念,笔下的字就会有筋骨,人生就会有温度。墨会干,纸会黄,可那些藏在笔墨里的风骨,那些对生活的温柔,却会像会稽山的溪水一样,流进千年的时光里,也流进我们每个人的心里。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。