熙宁二年的西北荒原上,一支仅四人四骑的小队正穿行在风沙中。为首的文弱书生勒住马缰,望着远处连绵的帐篷群,帐前飘扬的狼头旗在暮色中猎猎作响 —— 这里是青唐部首领俞龙珂的营地,十二万部族勇士的家园,也是北宋西北边境最锋利的一把双刃剑。

这位名叫王韶的文官刚从汴京赶来,靴底还沾着中原的尘土,手中却攥着改变西北命运的钥匙。三个月前,吐蕃王朝轰然崩塌,河湟地区瞬间变成部族割据的乱局。最强大的俞龙珂部虽名义上臣服宋朝,却始终摇摆不定,其控制的盐井日产利润能换八匹战马,部族武装更是能瞬间集结万余精兵。对刚上任的王韶来说,拉拢比打赢十场战争更重要。

单骑赴会:文官的生死豪赌

"大人,再往前走就是刀山火海了!" 随从望着帐外巡逻的羌兵忍不住劝阻。这些蕃兵身着交叠刺花袍服,腰间弯刀在夕阳下闪着寒光,他们的战术兼具吐蕃与汉地特色,是西北最精锐的战力。王韶却笑着理了理褶皱的官袍:"我带的不是刀,是让十二万人活下去的章程。"

这个曾与苏轼同榜进士的文官,此刻展现出惊人的胆识。他拒绝了秦凤路经略使派来的护卫,只带三名亲信,捧着宋神宗亲赐的酒器闯入营地。当俞龙珂的弟弟瞎药率亲兵拔刀相向时,王韶反而举杯大笑:"我从汴京带来好酒,难道要让它变凉吗?"

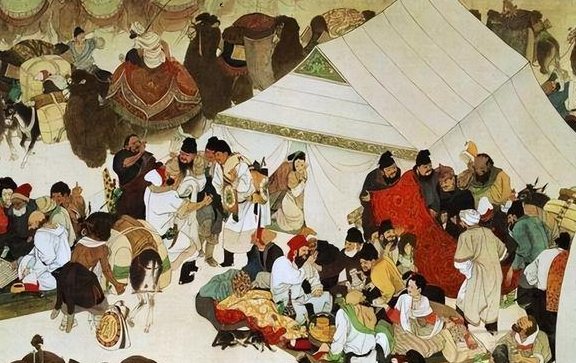

帐内的谈判持续了整整三昼夜。据后来归顺的羌人回忆,这位宋朝文官时而指着地图分析利弊,时而拿出《平戎策》讲解战略。他精准点出俞龙珂的软肋:西夏正觊觎盐井资源,周边小部落已暗中勾结党项人;而宋朝能提供的不仅是军事保护,更有茶马贸易的独家特权。当谈到部族未来时,王韶承诺保留自治权,这让一直担忧失去权力的俞龙珂眼神松动了。

帐内转折:盐井与战马的博弈

谈判最激烈时,俞龙珂突然摔碎酒碗:"你们汉官总说一套做一套!去年承诺的粮食至今未到!" 帐外瞬间响起甲胄碰撞声,十二万部族的怒气仿佛凝聚在刀锋上。王韶却镇定地指向帐外:"我来时已命人将三万石粮草运至渭源堡,若不信,可现在就派人查验。"

这个关键筹码来自王韶的深谋远虑。他早就查清俞龙珂部虽富甲一方,却因连年干旱面临粮荒。而宋朝需要的,正是青唐部控制的战略通道 —— 从这里出兵,可形成对西夏的包围之势。当王韶画出 "夏人有腹背受敌之忧" 的军事蓝图时,这位吐蕃首领沉默了。他知道,依附宋朝能保住盐井收入,继续摇摆则可能招致灭族之灾。

深夜的帐内,两人单独对饮。王韶脱下官靴,露出磨破的脚茧:"我一个南方书生,为何要来这风沙之地?因为皇上说了,要让汉人和羌人都能在这片土地上活命。" 俞龙珂看着这位文官脚底的伤痕,突然用藏语长啸一声,帐外的戒备应声解除。后来他告诉部下:"这个人敢把性命放在我们手里,是真把我们当自己人。"

十二万归心:一杯酒拓土千里

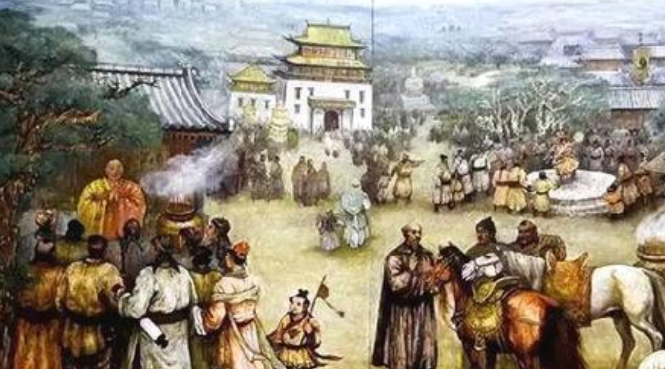

第七天清晨,震撼西北的一幕发生了:俞龙珂率领八大首领跪在王韶面前,十二万部族男女老幼放下武器,青唐部的狼头旗缓缓降下,换上了北宋的龙旗。王韶当场宣布奏请朝廷赐俞龙珂汉名 "包顺",这个名字后来成为汉藏交融的象征。

消息传回汴京,宋神宗激动得彻夜未眠。这场不流血的胜利,让北宋瞬间拓地一千二百里,获得了每年三万五千贯的盐井收入,更组建了精锐的蕃兵部队。王韶趁热打铁,在河湟地区推行屯田,让羌人 "且战且守",既解决了军费问题,又促进了农业发展。两年后,当宋军收复河、洮等六州时,正是这些蕃兵充当了先锋。

熙宁五年的庆功宴上,已成为熙河路最高长官的王韶望着地图感慨万千。那个单骑闯营的夜晚,他其实赌上了整个西北战略。而历史最终证明,这场充满勇气与智慧的谈判,为北宋赢得了八十年来最大的军事胜利。