在城市基础设施精细化管理进程中,管网系统(排水、供水、排污等)的运行监测是保障城市安全的关键环节。管网遥测终端机作为前端传感器与后端管理平台的核心连接设备,通过数据采集、存储、传输及远程控制,实现管网状态实时感知,其技术原理与应用场景对提升管网管理效率具有重要意义。

一、管网遥测终端机的核心技术原理

1.1 硬件架构:模块化采集与存储设计

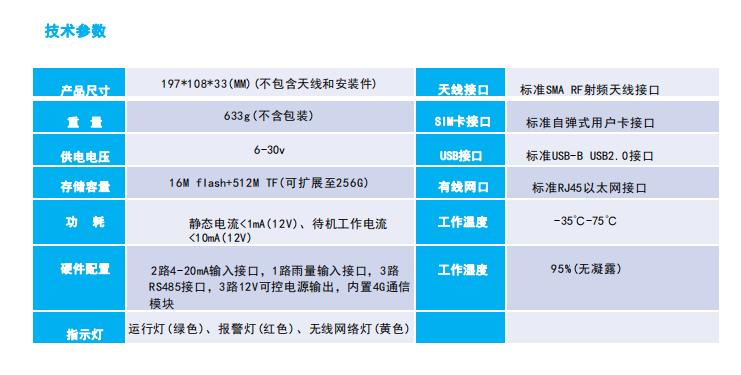

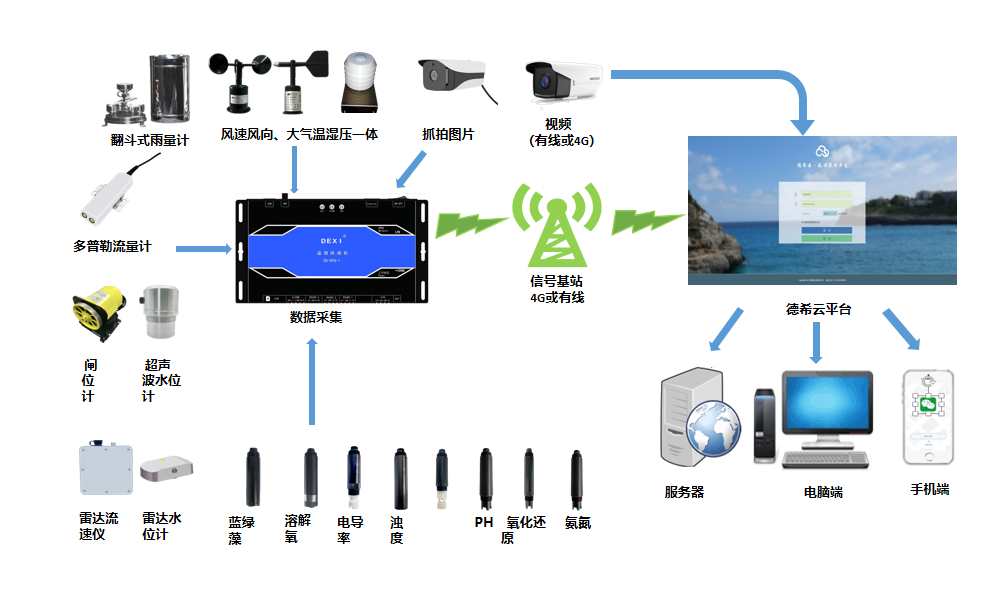

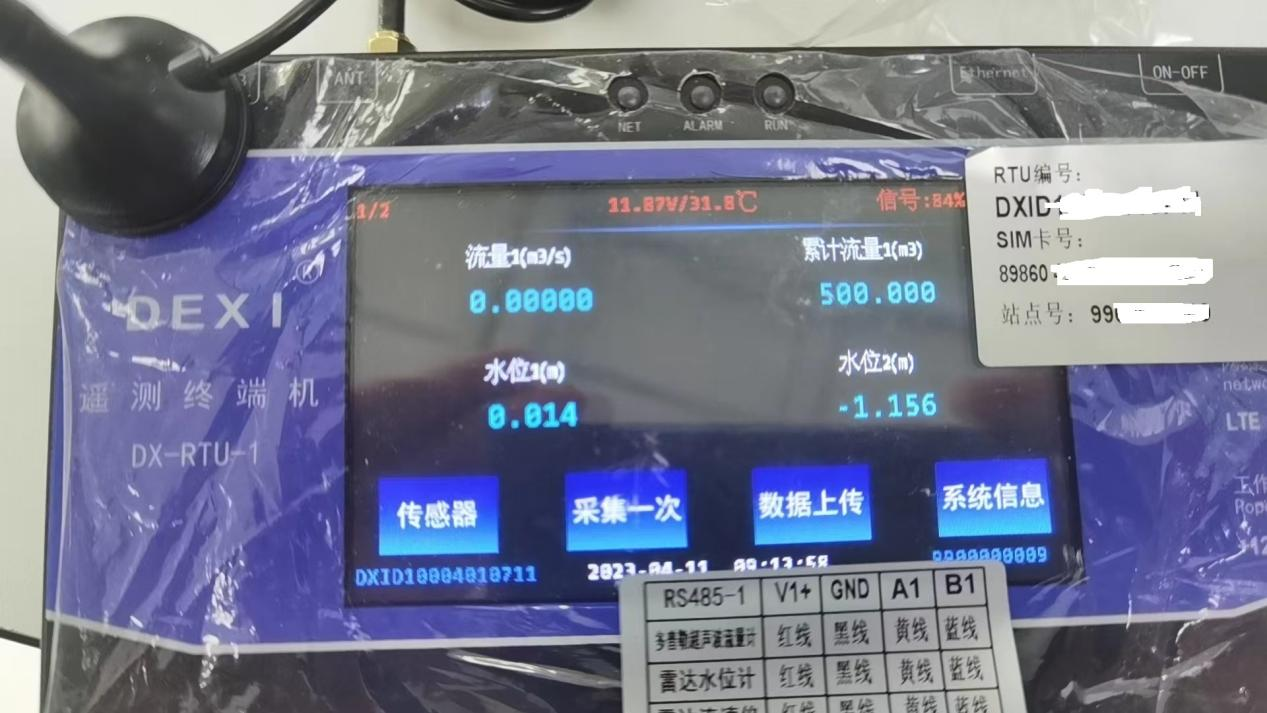

终端机以高性能工业级 32 位通信处理器为核心,搭配 16M flash 内置存储与可扩展至 256G 的 TF 卡外部存储,形成 “采集 - 存储 - 处理” 一体化硬件基础。设备配备 3 路 RS485、2 路 4-20mA 模拟量、1 路雨量专用输入及 3 路 12V 可控电源输出接口,模块化设计使其可灵活接入水位计、流量计、水质传感器等前端设备,满足多参数采集需求。

1.2 数据处理:定时采集与触发式上报协同

终端机采用 “定时采集 + 触发式上报” 模式:正常工况下按预设周期(如 5 分钟 / 次)采集数据并暂存本地(可保存 3 年以上历史数据);当数据达警戒阈值(如水位超上限)时,自动触发高频上报,缩短传输间隔。行业专家认为此机制既避免常态冗余传输,又保障应急场景时效性,为后续管网分析提供数据支撑。

1.3 通信保障:多方式传输与断网续传

设备支持 4G、GPRS、以太网、卫星通信等传输方式,可依现场网络自动切换主备信道(如城区用 4G、偏远区用卫星)。内置断网续传功能,网络恢复后自动补传缓存数据,显著提升数据完整性;同时支持远程配置、升级与重启,管理人员通过上位机或移动端即可操作,降低运维成本。

1.4 防护与低功耗:适应复杂户外环境

终端机采用 6-30V 宽电压设计,兼容市电与太阳能供电,12V 供电时静态电流 < 1mA、待机电流 < 10mA,满足长期户外运行需求;所有端口抗雷击处理,搭配 IP68 防护外壳及电源反接、短路保护,可在 - 35~75℃、95% 湿度(无凝露)环境稳定工作,适应暴雨、高温等恶劣条件。

二、管网遥测终端机的主要应用场景

2.1 城市排水管网:智慧防涝与异常监管

终端机常与雷达水位计(8° 窄波束角,7m 内 ±3mm 精度)、超声波流量计(0.02-5m/s 流速、0-10m 水深测量)搭配,安装于检查井、汇流节点。汛期通过水位、流量数据预判管网负荷,提前启动泵站或闸门防内涝;旱天监测流量异常,识别雨污混接、偷排行为,使监管更具针对性。

2.2 工业园区污染源:合规监测与数据存证

终端机通过 RS485 接口接入排污口水质传感器(pH、COD 等)与流量计,实时传输数据至环保平台,超标时立即报警。本地存储的历史数据可作为合规判定依据,避免企业篡改数据,环保领域研究人员认为此模式能提升监管效率与公信力。

2.3 生态水文监测:辅助水资源调度

在河道、水库场景,终端机连接闸位传感器、雨量计等,将闸坝开度、降雨量等数据传至水利平台。水利部门依此调整闸坝状态,如枯水期保持生态流量、降雨期减缓洪水下泄;还可联动视频设备实现字符叠加,使管理人员直观掌握水文与视频对应信息。

三、应用价值与发展趋势

3.1 当前应用价值

终端机推动管网管理从 “被动抢修” 转向 “主动预防”。通过长期数据积累,设计人员可构建数字化模型,预测堵塞风险,如某城市依终端机数据提前改造高负荷管网,避免管道破裂;污水处理厂借助进水流量数据调整设备参数,使处理能耗降低 15% 以上。

3.2 未来发展趋势

随着智慧水务推进,终端机将向两方向发展:一是增强接口扩展性,接入管道腐蚀、气体浓度传感器,实现全参数感知;二是融合物联网与大数据,通过边缘计算预处理数据,减少传输量并提升分析效率。业内研究人员认为,这将为管网全生命周期管理提供更全面技术保障。