一,失眠主体的相关介绍——传统药物VS达利雷生

1,近50%成人失眠,传统药物存在安全瓶颈

依据中国睡眠研究会《2025年中国睡眠健康调查报告》,中国18岁及以上人群中,高达48.5%存在睡眠困扰,主要症状表现为入睡困难、夜间易醒及早醒等。

然而,安全有效的失眠长期治疗方案在国内一直处于空白状态。传统抗失眠药物(如BZDs和non-BZDs)虽能缩短入睡时间,但其通过抑制中枢神经系统产生“强制镇静”作用的方式,存在显著局限:易导致日间嗜睡、认知功能下降、药物依赖等问题,还可能增加老年人跌倒、骨折风险。

2,靶向食欲素系统,精准调控“睡眠-觉醒”开关

睡眠科学领域的重要突破揭示了大脑中食欲素(Orexin)系统在调控“睡眠-觉醒”周期中的核心作用。正常情况下,食欲素水平在日间升高维持清醒状态,夜间则下降促进睡眠。失眠患者的病理特征之一便是夜间食欲素水平异常升高,导致本该入睡时却难以入眠或维持睡眠。

达利雷生作为一款创新的双重食欲素受体拮抗剂,其作用机制在于精准阻止食欲素神经肽(包括食欲素A和B)与其受体的结合,从而有效降低异常升高的食欲素水平,自然诱导睡眠状态。这种独特的作用途径不改变正常的睡眠生理结构,避免了传统药物广泛镇静大脑的弊端,在改善夜间睡眠质量的同时,更有助于提升患者白天的精神状态与功能表现,为破解失眠难题带来了全新的科学解决方案。

3,显著改善夜间睡眠和日间功能,安全性获验证

达利雷生在中国及海外开展的大规模Ⅲ期临床研究结果充分证明了其疗效与安全性:显著缩短入睡时间,有效减少入睡后觉醒时间,且对后半夜睡眠维持的改善尤为突出;对主观总睡眠时间的延长显著高于安慰剂组,有效减轻患者对失眠的主观感受;整体安全性和耐受性良好,患者治疗期间无严重不良反应,停药后未发现戒断反应、反跳性失眠,上市后至今未发现成瘾性数据。

药代动力学研究表明,达利雷生半衰期约为8小时。睡前服用可有效减少夜间觉醒次数,助力实现“整夜安睡”;同时,其代谢特性避免了药物在次日产生残留效应,患者不会出现“宿醉感”或过度昏睡,能够更好地投入日间的工作、学习与生活。

首都医科大学某教授表示:“达利雷生首次实现夜间睡眠改善与提高日间功能的双重突破。中国Ⅲ期临床研究结果表明,其对后半夜睡眠维持的改善尤为显著,且患者清晨嗜睡情况低于安慰剂组,这正是现有药物最难解决的临床痛点。作为新一代抗失眠药,达利雷生有望填补失眠药物长期安全治疗的空白,终结传统失眠药物依赖性与残留效应主导的治疗时代。”

4,11个国家已上市,权威学术指南高规格推荐

达利雷生由瑞士Idorsia公司成功研发,并由先声药业引入中国。目前,该药已在包括美国、英国、瑞士、日本、加拿大、中国香港等在内的全球多个国家和地区获批上市,是目前唯一获得欧洲药品管理局(EMA)批准、明确可改善日间功能的DORA(双重食欲素受体拮抗剂)类失眠药物。

达利雷生也获得了学术界的权威认可:其海外Ⅲ期临床数据于2022年1月发表于国际权威学术期刊《柳叶刀-神经病学》(The Lancet Neurology);《中国成人失眠诊断与治疗指南(2023版)》将其评为IA级推荐药物;2025年出版的《中国失眠障碍诊断和治疗指南(第2版)》将其列为强推荐,A级证据。

二,达利雷生注意事项

中枢神经系统抑制作用和日间功能受损

达利雷生是一种中枢神经系统(CNS)抑制剂,即使按处方使用,也可能损害日间清醒度。部分患者在停用达利雷生后,中枢神经系统抑制作用可能持续数天。处方者应告知患者可能出现次日嗜睡的情况。

服用 50 毫克达利雷生的部分受试者驾驶能力受损。如果服用达利雷生后剩余睡眠时间不足一整夜,或服用剂量高于推荐剂量,日间功能受损的风险会增加。若在这些情况下服用达利雷生,需提醒患者避免驾驶及其他需要完全精神警觉的活动。

与其他中枢神经系统抑制剂(如苯二氮䓬类、阿片类药物、三环类抗抑郁药、酒精)联用会增加中枢神经系统抑制的风险,可能导致日间功能受损。由于可能存在叠加效应,联用达利雷生和其他中枢神经系统抑制剂时,可能需要调整达利雷生和联用药物的剂量。不建议达利雷生与其他治疗失眠的药物联用。告知患者不要将达利雷生与酒精同服,因为二者联用会对精神运动功能产生叠加影响。由于达利雷生可能导致嗜睡,患者(尤其是老年人)跌倒的风险更高。

抑郁症加重 / 自杀意念

患有精神疾病(包括失眠)的患者自杀风险增加。在接受催眠药治疗的主要抑郁症患者中,已有抑郁症加重及自杀想法和行为(包括自杀完成)的报告。与其他催眠药一样,对于表现出抑郁症状的患者,应谨慎使用达利雷生。可能需要监测自杀风险并采取保护措施。

睡眠瘫痪、入睡前 / 醒后幻觉及类猝倒症状

使用达利雷生可能出现睡眠瘫痪(在睡眠 - 觉醒转换期间长达数分钟无法移动或说话)和入睡前 / 醒后幻觉(包括生动且令人不安的感知)。处方者在开具达利雷生时,应向患者说明这些事件的性质。

已有报告显示,食欲素受体拮抗剂可能引发类似轻度猝倒的症状,包括腿部无力发作(持续数秒至数分钟),可能在夜间或日间发生,且可能与明确的触发事件(如大笑或惊讶)无关。

复杂睡眠行为

使用催眠药(包括达利雷生等食欲素受体拮抗剂)可能出现复杂睡眠行为,包括梦游、睡眠中驾驶及在未完全清醒状态下进行其他活动(如准备和进食食物、打电话、性行为)。这些事件可能发生在首次使用催眠药或有催眠药使用经验的患者中。患者通常不记得这些事件。复杂睡眠行为可能在使用达利雷生的首次或后续任何一次给药时发生,无论是否联用酒精或其他中枢神经系统抑制剂。如果患者出现复杂睡眠行为,应立即停用达利雷生。

呼吸功能受损患者

达利雷生已在未使用持续气道正压通气(CPAP)的轻至重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)患者及中度慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者中进行了研究。对于呼吸功能受损的患者,处方达利雷生时应考虑其对呼吸功能的影响。达利雷生尚未在轻度或重度 COPD 患者中进行研究。

需要评估合并症诊断

由于睡眠障碍可能是内科和 / 或精神疾病的表现,因此只有在对患者进行仔细评估后,才可开始失眠治疗。如果失眠在治疗 7 至 10 天后仍未缓解,可能提示存在原发性精神疾病和 / 或内科疾病,应进行评估。失眠加重或出现新的认知或行为异常,可能是未被识别的潜在精神或内科疾病的结果,且可能在使用达利雷生等促眠药物的治疗过程中出现。

三,数据说话:它到底有多有效?

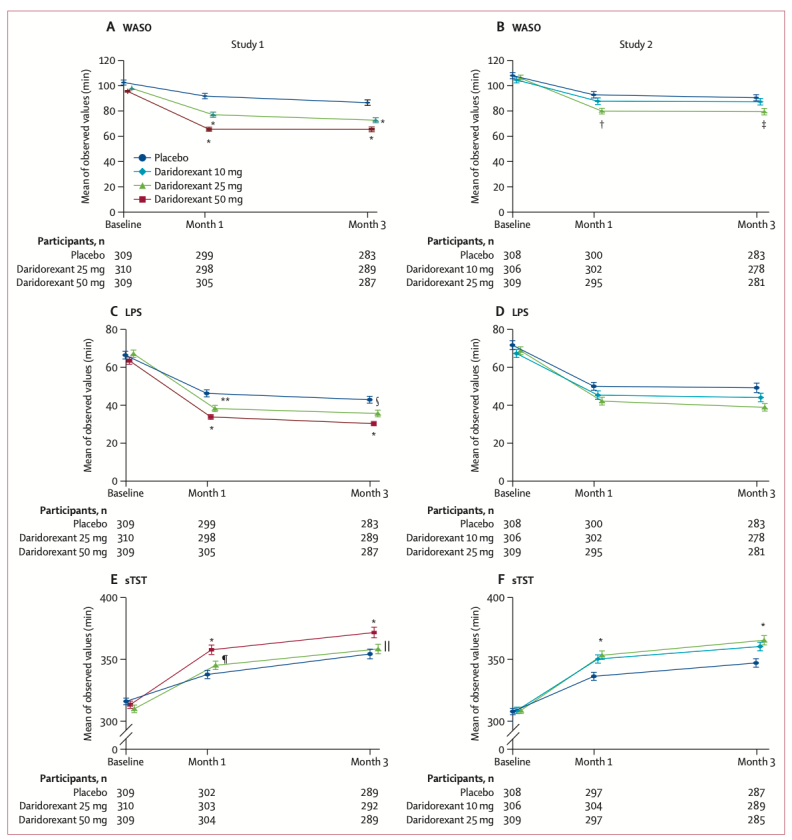

在《柳叶刀》两项全球多中心Ⅲ期临床试验中,服用达利雷生 50 毫克的患者,1 个月和 3 个月时夜间清醒时间减少 18–23 分钟,入睡时间提前 11–12 分钟,白天困倦感显著改善(IDSIQ 困倦评分降低约 1.8–1.9 分)。

夜间时间变化

在中国,2025 年的一项多中心随机对照试验纳入了 206 名失眠患者(平均年龄 46 岁,女性占七成):

半夜清醒时间缩短 15.4 分钟

主观总睡眠时间增加 16.8 分钟

入睡速度明显提升

不良反应率接近安慰剂(21.6% vs 18.4%),且未发现戒断、反跳性失眠或次日残余效应

真实世界的结果也很亮眼。意大利一项研究中,69 名慢性失眠患者服用 50 毫克达利雷生 30 天后,58%的患者和医生认为睡眠明显改善,失眠严重度指数平均下降 6 分。即使合并抑郁、焦虑或轻度认知障碍,也有不少人受益。

四,优势与局限,得看全面

四大优势,让它脱颖而出:

双效合一:不仅帮你更快入睡,还能减少夜间醒来,提升整晚睡眠质量。

次日更清醒:数据显示,50 毫克剂量下能显著缓解次日困倦感,让白天专注力回归。

安全性高:不良反应率接近安慰剂,临床未发现依赖、反跳性失眠等常见安眠药隐忧

适用人群更广:即使伴随抑郁、焦虑或轻度认知障碍,仍有不少患者受益。

三大局限,不可忽视:

效果因人而异:平均延长睡眠 10–20 分钟,对改善幅度期待较高的患者来说,可能觉得“不够惊艳”。

感受存在延迟:真实世界数据提示,约四成患者在短期内并未感到显著变化。

价格与数据限制:上市初期价格可能较高,医保覆盖尚未确定;超过一年的长期安全性与持续疗效,仍需更多研究验证。

五,科学建议:用对药,睡好觉

先找原因

如果是短期压力、环境变化引起的睡眠问题,优先通过生活方式调整解决;持续 3 个月以上、影响白天功能的慢性失眠,更适合考虑药物。

药物是助力,不是依赖

CBT-I 依然是国际指南推荐的根本性治疗,药物只是帮你走出睡眠焦虑的“第一步”。

用药要点

睡前半小时服用

确保至少 7 小时连续睡眠

避免与酒精或其他镇静类药物同用

用药第一个月观察改善情况和可能的不适(如头痛、鼻咽炎等),及时与医生沟通

注:版权声明,本网站平台所有注明来源”医有我伴”的文字、图片和视频资料,版权均属于医有我伴网站所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得进行转载,否则将追究其法律责任。在取得书面授权转载时,须注明来源“医有我伴”,本平台所转载的文章目的是信息的传递,转载内容不代表本站立场。如有涉及请与我网站联系,进行删除。

如果本文对你有帮助,请给个关注并赞一下,【医有我伴】将持续分享优质内容