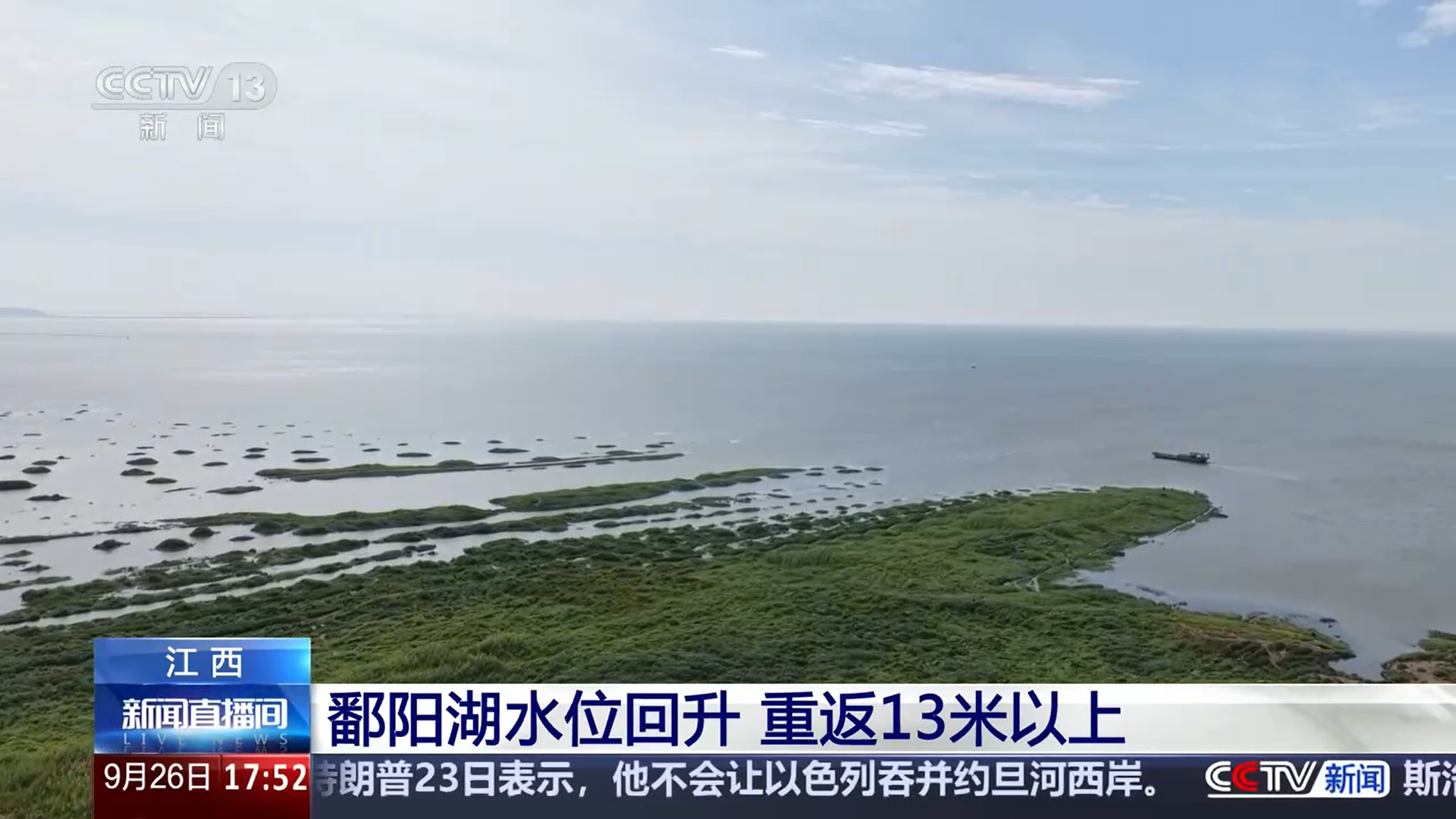

还记得前段时间刷屏的“鄱阳湖大草原”吗?短短几个月,画面又反转了!我国第一大淡水湖鄱阳湖水位持续上涨,已经突破13米大关。曾经裸露的湖床重新被碧波覆盖,那片让人揪心的“草原”奇迹般消失了。这究竟是怎么回事?水位上涨能维持多久?今年冬天我们还会看到鄱阳湖变草原的景象吗?

鄱阳湖的“过山车”式变化。

今年鄱阳湖的水位变化,简直像坐过山车一样刺激。本来在主要汛期时段,雨水就不算充沛,导致鄱阳湖提前80多天进入枯水期——这个数字让不少专家都直呼意外。

具体来说,鄱阳湖在6月下旬短暂突破16米进入丰水期后,水位就开始持续回落。到了7月中旬,下降速度加快,最终在8月8日退至12米以下,正式进入枯水期。这意味着往年通常10月底才出现的枯水景象,今年提前了两个多月到来。

其实这也不难理解。鄱阳湖本身就是一个季节性、过水性、吞吐性的湖泊,简单说就是“来也匆匆,去也匆匆”。虽然顶着“中国第一大淡水湖”的名头,但它本质上就像一个巨大的“临时水库”——江水来了就涨,江水走了就退。近年来在气候变化影响下,这种特性越发明显,“鄱阳沟”和“大草原”的称呼也越来越频繁地出现。

枯水期为何突然水位上涨?

既然已经进入枯水期,为什么水位又会突然回升呢?答案很简单:下雨了,而且下了不少!

数据显示,9月以来江西大部分地区降雨量超过50毫米,北部地区甚至达到100-200毫米。同时,长江流域整体降雨也比较充沛。这两股力量叠加,让鄱阳湖迎来了“久旱逢甘霖”的转机。

截至9月25日8时,鄱阳湖都昌站水位回升至13.23米,湖区通江水体面积扩大到1980平方公里,容积达到46.7亿立方米。曾经裸露的湖床重新被水覆盖,那个熟悉的鄱阳湖又回来了。

需要特别说明的是,鄱阳湖的水主要来自赣江、抚河、信江、饶河、修河五大江河,以及博阳河、漳田河、潼津河等区间来水。这些“供水通道”雨水充沛了,鄱阳湖的自然也就“喝饱了”。

争议20多年的水利工程,到底建不建?

面对鄱阳湖日益极端的干湿变化,一个老话题再次被提起——鄱阳湖水利枢纽工程,也就是大家常说的“鄱阳湖大坝”。

这个项目从提出到现在已经争议了20多年,虽然今年有消息称取得了重大进展,但到底建不建,什么时候建,至今没有明确答案。争议的焦点主要集中在生态环境影响上:建坝会不会影响鄱阳湖的生物种群?会不会改变湖泊的自然生态?

支持者认为,建设水利工程可以缓解枯水期缺水问题,维持湖泊生态稳定;反对者则担心人为干预会带来不可预见的生态后果。双方各有道理,导致项目一再推迟。或许只有当各方达成科学共识后,这个问题才会有最终答案。

今年还会变“大草原”吗?关键看这。

现在大家最关心的是:这次水位回升能维持多久?今年冬天还会看到“大草原”吗?

从气候规律来看,鄱阳湖冬季水位下降是必然趋势。特别是在降雨稀少的季节,水位下降速度会加快。毕竟鄱阳湖与长江是相通的,两者水位会相互影响。如果长江流域来水减少,鄱阳湖水位下降会更快;相反,如果雨水充沛,水位就能维持更久。

换句话说,除非今年秋冬季出现持续异常降雨,否则鄱阳湖仍然难逃水位下降的命运。是否再次变成“大草原”,取决于未来几个月的降雨情况。

气候变化确实让问题变得更复杂。近年来,极端天气事件频发——要么连续高温干旱,要么突发强降雨。这种不稳定的气候模式,让鄱阳湖的水位波动更加剧烈。今年长江中下游地区经历的长时期高温就是明证:在高温环境下,偶尔的降雨根本解决不了根本问题,只有持续性降水才能真正缓解干旱。

未来展望:短期乐观,长期仍待解。

就目前而言,鄱阳湖的水位还比较稳定,降雨也在持续,“大草原”的景象暂时不会重现。但长远来看,这种靠天吃饭的局面依然存在。

未来是否需要通过水利工程来调节湖泊水位,还需要更多的科学论证和公众讨论。在气候变化背景下,如何平衡生态保护和水资源利用,将成为鄱阳湖面临的长期课题。

对普通游客来说,现在正是观赏鄱阳湖碧波万顷的好时机。而关心鄱阳湖命运的朋友,可以继续关注降雨数据和水位变化——这比任何预测都更直观可靠。