“快点写作业!”“别玩手机了!”“这次考试怎么又退步了?”……这些话是否成了你家每天的“背景音”?许多家长发现,越是催促,孩子反而越拖延、厌学,甚至出现情绪对抗。教育的“拉锯战”背后,可能不是孩子懒惰,而是家庭关系的“隐性破裂”——那些被忽视的情感需求,正在悄悄瓦解孩子的学习动力。

一、催不动、骂不听?警惕“超限效应”的陷阱

心理学中的“超限效应”指出:当刺激过多、过强或作用时间过久,人会产生逆反心理。

案例:一位妈妈每天催孩子学习超过20次,结果孩子从班级前十滑落到倒数,最后哭着说:“我一听到‘学习’就想砸东西。”

数据:某教育机构调研显示,72%的厌学青少年认为“父母催促”是主要压力源。

结论:催促像一把钝刀,割不断问题的绳结,反而让孩子在焦虑中“习得性无助”。

二、厌学的真相:是“不想学”,还是“不敢学”?

孩子抗拒学习的深层原因,往往与家庭互动模式相关:

情感隔离:父母只关注成绩,忽视孩子的情感需求(如“考好了才给笑脸”)。

权力斗争:催促演变成控制,学习成了孩子反抗父母的“战场”。

自我价值感崩塌:长期被否定,孩子潜意识认为“我再努力也达不到要求”。

金句:“当学习等于痛苦,逃避就成了本能。”

三、修复关系,才能唤醒内驱力

方法1:用“提问”代替“命令”

错误:“快去背书!”

正确:“你计划几点开始复习?需要我帮忙吗?”

(赋予孩子主动权,减少对抗情绪)

方法2:建立“安全基地”

每天留15分钟聊无关学习的事(如游戏、朋友),让孩子感受到“我被爱,不是因为成绩”。

方法3:共同制定规则

与孩子协商学习计划,例如:“你希望每天玩1小时手机?可以,但前提是作业保质完成。”

四、长远视角:教育是“陪跑”,不是“拔河”

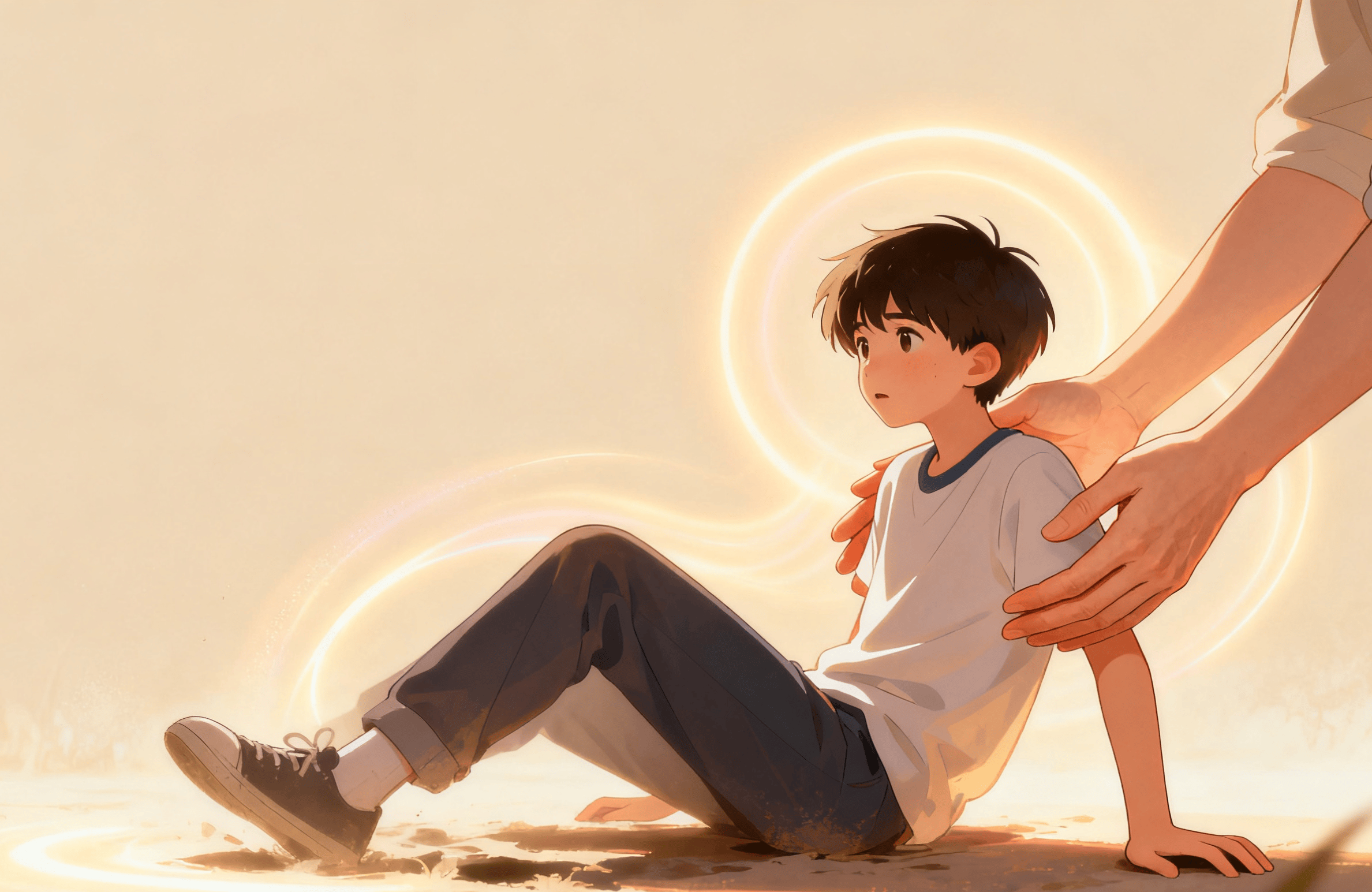

著名心理学家温尼科特提出:“足够好的母亲”不是完美无缺,而是提供“抱持性环境”——允许孩子跌倒,再温柔托住。

案例:一位父亲停止催促后,儿子反而主动申请参加数学竞赛,理由是:“我爸现在相信我,我不想让他失望。”

催促的背后,是父母的焦虑;退缩的背后,是孩子的呼救。教育的终极目标,不是培养一个“听话的做题机器”,而是一个有内驱力的完整的人。

“关注我们,获取广州白云心理医院「1v1心理咨询体验福利」,开启你的心灵成长之旅”