元丰三年的黄州雪夜,苏轼在“东坡雪堂”摆下雅集,案头一只定窑白釉梅瓶正斜斜插着疏梅,他执瓶斟酒时笑道:“执瓶如握笔,倾酒如行墨”,酒线如飞白掠过盏中,与友人的诗句一同落进寒夜。八百多年后,现代酒桌上,一只复刻北宋汝窑的梅瓶被轻轻举起,瓶身手工雕刻的梅枝在灯光下疏影横斜,青梅酒的醇厚香气与唐宋的酒香遥遥呼应。

从唐宋文人的案头雅器,到如今梅见的手工酒器,梅瓶这只跨越千年的“文化信使”,从未真正离开。它装过苏轼的佳酿、黄庭坚的题诗,也盛着现代人的牵挂与祝福,让文人墨客藏在“诗酒”里的浪漫,以一种温柔的方式延续至今。

一、唐宋雅集:梅瓶里的诗酒初心

唐宋文人的浪漫,从来不是孤芳自赏的矫情,而是“诗酒相伴、以瓶传情”的鲜活日常。而梅瓶,正是这份浪漫最贴切的载体——它既是储酒的器皿,也是赠友的信物,更是精神的寄托。

唐代的梅瓶虽还带着“经瓶”的实用之名,却已悄然融进文人的酒局。西安博物院藏的邢窑白釉梅瓶,瓶身仅用墨线勾勒一枝折梅,笔法如草书般洒脱,据考证曾为中唐诗人白居易的藏品。诗中“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”的场景里,或许正是这样一只梅瓶,装着新酿的米酒,等着友人踏雪而来。此时的梅瓶礼赠尚显质朴:文人之间互赠陶制梅瓶,瓶底刻上彼此的字号,瓶身绘简单的兰草、竹叶,没有贵重的釉色,却藏着“以酒寄情、以瓶为证”的真诚。

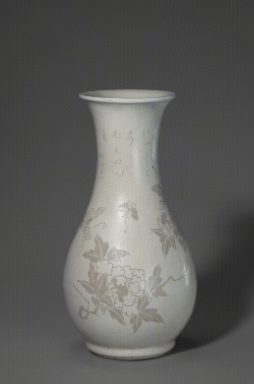

(元石湾窑天蓝釉梅瓶 故宫博物馆藏)

到了宋代,梅瓶彻底与文人的浪漫绑定,完成了从“实用酒器”到“审美符号”的蜕变。苏轼在《酒经》中专门提及梅瓶的斟酒之法:“瓶口微撇,酒线如丝,入盏无声”,认为这既是饮酒的礼仪,也是文人“藏锋守拙”的隐喻。故宫藏北宋定窑梅瓶,高23.5厘米、口径仅3.5厘米,比例经过反复测算——成人托举时需挺胸抬头,暗合“饮酒正身”的古训;倒酒时窄口控量,恰给了吟诗作对的间隙。

宋代文人更爱以梅瓶赠友,将“无法言说”的情谊刻进纹样与题跋。苏州博物馆藏南宋影青釉梅瓶,腹部仅绘一叶扁舟,留白处题“江湖夜雨十年灯”,是诗人陆游赠予故人的信物,瓶身的“空”与诗句的“满”,道尽离别后的牵挂。这种“瓶为媒、诗为魂”的礼赠传统,让梅瓶不再是冰冷的器物,而成了文人浪漫的“物化载体”——送的是一瓶酒,更是一份“懂你”的共鸣,一份“清平长乐”的祝福。

二、千年流转:梅瓶里的浪漫基因未改

唐宋之后,梅瓶的器型与工艺虽随时代迭代,却始终牢牢攥着“诗酒传情”的浪漫基因。从元明清的文人雅集到民间礼俗,它以不同的姿态,延续着那份藏在器物里的温柔。

元代景德镇的青花梅瓶,给文人浪漫添了几分“大气磅礴”。元青花“陶渊明爱菊”图梅瓶,瓶身绘诗人采菊东篱的场景,青花发色浓艳如宝石蓝,既保留了宋代文人的“隐逸情怀”,又因“二元配方法”的技术突破,让瓶身得以承载更宏大的叙事。此时的文人赠瓶,会请工匠将整幅“文人画”搬上瓷瓶,从“疏影横斜”的简约,转向“情景交融”的丰富,但核心从未变:以瓶载酒,以画传心。

明代文人将这份浪漫推向“定制化”的极致。画家沈周为友人定制的“岁寒三友”梅瓶,瓶身绘松、竹、梅,留白处题诗“松竹梅岁寒三友,桃李杏春风一家”,并落上双方印章,俨然一件“可饮酒的书画”。清代袁枚在“随园雅集”中,更是让梅瓶成了“记忆载体”——他请工匠在梅瓶上刻下聚会者的姓名与诗句,每次开坛饮酒,便对着瓶身追忆往昔,“瓶在诗在,友在情在”。

(清彭城窑白釉刻花蝶纹梅瓶 故宫博物馆藏)

即便是民间,梅瓶也沾染了文人的浪漫底色。清代《清嘉录》记载江南“岁朝赠梅瓶”习俗:平民百姓会请窑工在粗陶梅瓶上画“寒梅傲雪”,题“梅开五福”,送给师长或友人。虽工艺质朴,却延续了唐宋文人“以梅寄志、以瓶传福”的传统——梅瓶里的浪漫,从来不是文人的专属,而是中国人“以器载情”的集体共识。

三、当代回响:梅见酒器里的浪漫新生

当玻璃酒瓶成了主流,当快节奏的生活冲淡了“慢斟细酌”的闲情,很多人以为,唐宋文人的诗酒浪漫早已成了博物馆里的“老故事”。直到梅见将复刻的北宋汝窑梅瓶摆上现代酒桌,人们才发现:那份藏在梅瓶里的浪漫,从未走远,只是换了一种方式“回归”。

当现代玻璃酒瓶成为主流时,梅瓶这只古老的酒器并未消失——梅见天工系列古树青梅酒,以复刻北宋汝窑梅瓶为盛酒器,让千年的文明基因与风雅密码,重新走进当代生活。这不是简单的“复古”,而是对“器以载情”传统的创造性转化。

当时间的指针指向当代,梅瓶这只“器型之王”并未停留在博物馆的橱窗里。梅见天工系列古树青梅酒,以梅瓶致敬传统文化,让这千年美学符号重新走进日常生活——其古树青梅酒选用复刻北宋汝官窑的梅瓶盛酒,既延续了“以瓶传情”的传统,更让东方美学的精髓有了新的表达。

(梅见酒器 手工反青花孤品梅瓶)

梅见梅瓶的外形设计蕴含着丰富的寓意,口小,小者自谦于世;肩阔,阔者可以担当天下重任;肚大,大者可容天下事;足空,空者可以容有不平而能脚踏实地。这是中国人自古以来讲究的“谦以修身、阔以任事”的身份气度。

梅瓶之上,是一幅景德镇千年窑火淬炼出的东方精气神画卷。青花瓷匠人以古法反青花技艺手作梅瓶,化笔为刃,在瓶身上雕刻出古梅树的生命姿态,既有含苞待放的娇羞,亦有傲然盛开的烂漫,疏影横斜间,尽显“凌寒独自开”的坚韧与高洁,梅枝虬劲飘逸,俯转之间似有暗香浮动,氤氲出空灵深邃的意境。

每一只梅瓶皆由匠师全手工制作,独一无二,蓝白交融间尽显宋瓷风雅,叩之清越如磬,触手温润如玉,是不可复制的瓷艺孤品。

存梅之骨,酿者为上。梅见古树青梅酒甄选百年古树梅果,以原果原酿古法浸泡工艺续写东方酿造经典,在酒体的香气细腻度、层次鲜明度、醇厚持久度上产出更新鲜的体验。

将古树梅果与三年陈酿单一高粱酒入隆昌陶坛封藏2年,经由陶坛赋予酒体温润醇厚与独特的矿物气息;又经中国蒙古栎橡木桶陈化1年,由橡木桶为其增添深邃的焦糖香韵与优雅的木质芬芳。这六年时光的沉淀,使得“时间的味道”更加醇厚。

举杯时,首先映入眼帘的是琥珀金晕染深绯红的酒色,荡漾着时光沉淀的印记。凛冽的古树青梅野韵与橡木桶赋予的东方檀香交织升腾,裹挟着山川岁月的厚重气息。前调的明亮酸度、中调的丰腴绵密、尾韵的深邃悠长。

观之琥珀流金,品之余韵悠长,三重境界里,藏着是百年梅骨与山川岁月的私语。

苏轼的浪漫从不是刻意为之:是执瓶斟酒时“酒线如飞白”的从容,是赠友梅瓶时“留白题诗”的默契,是把“清平长乐”的祝福藏进釉色与纹样里的真诚。而这份浪漫,从来没走远——它就在梅瓶“小口藏谦、阔肩担情”的器型里,在手工雕刻的梅枝“凌寒独开”的风骨里,在斟酒时漫开的、混着岁月滋味的香气里。

今年中秋,不必再为“俗礼”发愁。选一只这样的梅瓶,装的是酒,更是苏轼传下的中式浪漫:送长辈,是懂他偏爱“老讲究”的心意;送朋友,是懂他向往“雅滋味”的共鸣;摆上桌,是让团圆多了份“穿越千年仍温热”的仪式感。