公元408年,六十四岁的陶渊明颤抖着敲响邻家柴门。腹中饥鸣如雷,尊严摇摇欲坠。这位曾写下“采菊东篱下,悠然见南山”的诗人,此刻却为一口饭食踌躇良久。

“饥来驱我去,不知竟何之。行行至斯里,叩门拙言辞。”——《乞食》中的这句诗,道尽了一个清高文人在生存面前的无奈与窘迫。

从官宦之后到潦倒诗人

陶渊明并非生来困顿。他的曾祖父陶侃是东晋开国元勋,官至大司马;祖父、父亲都曾任太守。然而这样的显赫家世,终究没能挡住家道中落的命运。

29岁初入仕途,到41岁任彭泽县令,13年间他五次辞官。当那句流传千古的“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!”脱口而出时,命运已为他铺就一条荆棘之路。

归隐田园的诗意与残酷

初归田园时,陶渊明笔下确实充满诗意:“僮仆欢迎,稚子候门”,生活从容悠然。但现实很快露出狰狞面目。

东晋末年战乱频仍,天灾不断,土地贫瘠,税赋沉重。义熙四年那场焚毁家园的大火,让陶家彻底陷入绝境。史料记载,他被迫迁居破旧船中,以打渔为生。《乞食》诗中描绘的窘迫,成为日常生活。

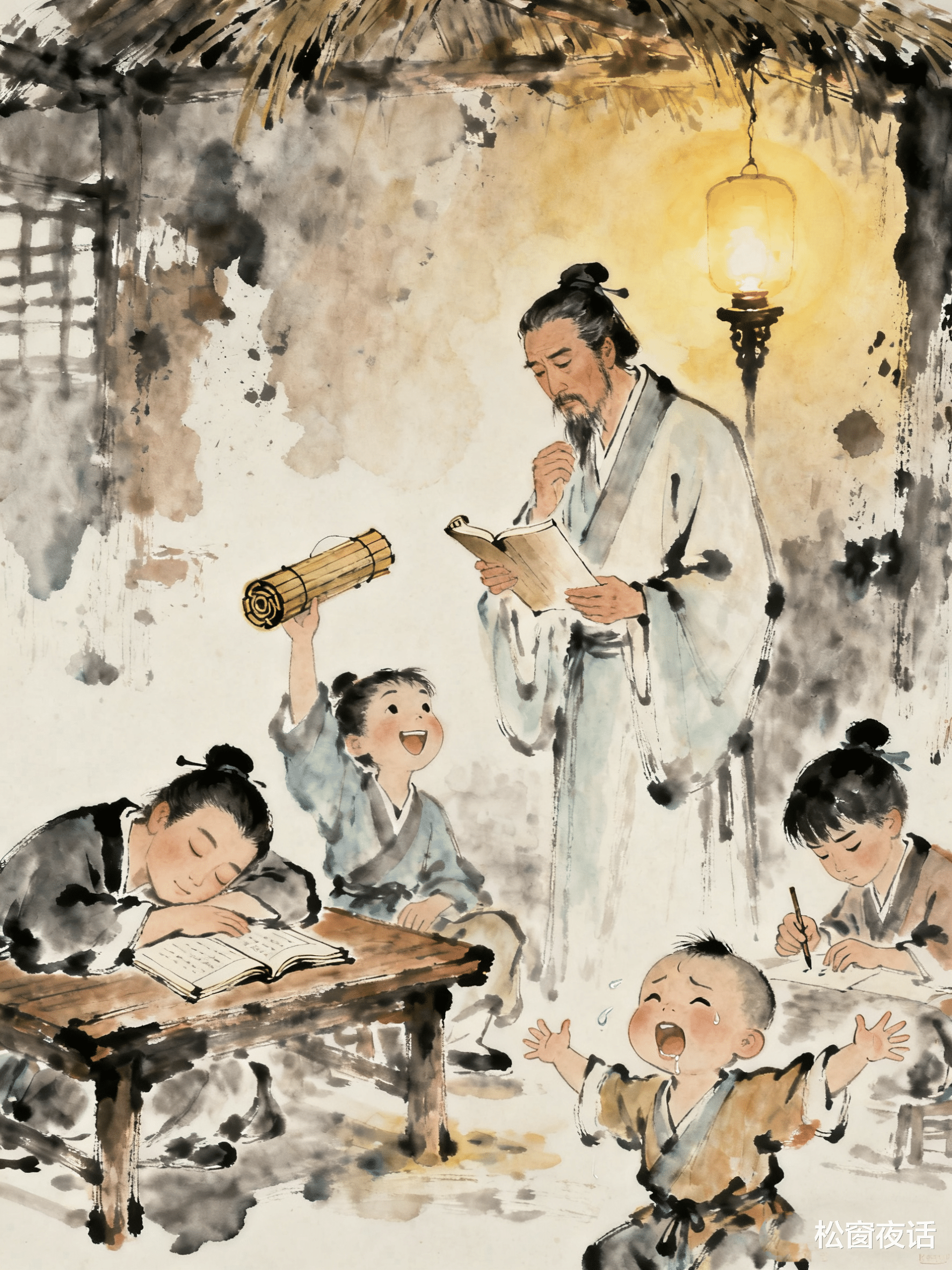

最痛心的悲哀:五个儿子的教育失败

更让诗人痛彻心扉的,是五个儿子的教育困境。在《责子》诗中他苦涩自嘲:

“阿舒已二八,懒惰故无匹。阿宣行志学,而不爱文术。

雍端年十三,不识六与七。通子垂九龄,但觅梨与栗。”

长子慵懒,次子厌学,双胞胎不辨数字,幼子只知索食——这不仅是家学中断的悲哀,更是乱世中知识分子理想彻底破灭的缩影。陶渊明不是不想教导孩子,但终日为生计奔波,加上借酒消愁,教育成了奢望。

饥寒交迫的晚年

公元427年秋,贫病交加的陶渊明预感生命将尽,写下三首《挽歌诗》,坦然道:“千秋万岁后,谁知荣与辱?但恨在世时,饮酒不得足。”

同年冬天,这位以傲骨照耀千古的诗人,在饥寒中悄然离世,享年六十三岁。死因虽非直接饿死,但长期营养不良与心理抑郁无疑是致命元凶。《宋书》记载他临终前“偃卧瘠馁有日矣”,可见困窘之甚。

自由的选择与代价

陶渊明的归隐绝非简单的“躺平”,而是对抗权力异化的精神壮举。他选择远离腐败官场,却让家族陷入生存危机;他守护灵魂自由,却难逃教育失败的悲凉。

这种困境揭示了一个永恒命题——当个人自由与家庭责任激烈冲突,千古文人都不得不在夹缝中挣扎。陶诗中的菊香与酒韵,实际上是用生命苦痛酿成的精神解药。

当下的启示

今天我们重读陶渊明,不是为了效仿他的生活方式,而是要理解每一种精神抉择背后的沉重代价。

他的田园不仅是诗意的栖居地,更是知识分子精神挣扎的血泪碑。陶渊明用饿殍般的躯体证明:真正的自由从来不是逃避责任,而是在认清生活真相后,依然坚持自我的人格高度——哪怕代价是毕生的清贫与身后的寂寥。

在物质丰富的今天,陶渊明的故事依然值得我们深思:当理想与现实冲突,我们该如何抉择?为了坚守原则,你愿意付出多大的代价?

【欢迎留言讨论】你是否也曾面临理想与现实的抉择?在评论区分享你的故事吧~