传统资产盘点多依赖人工扫码、纸质记录或 Excel 台账,在资产数量增多、场景复杂后,效率短板逐渐凸显。而 RFID 系统通过自动识别、批量读取、数据实时同步,从根本上优化盘点流程。对比两者可知,传统方式的效率短板主要集中在识别速度、数据准确性、场景适配性三个方面,这些短板在中大型资产规模场景中尤为明显。

短板一:逐件识别速度慢,批量处理能力缺失

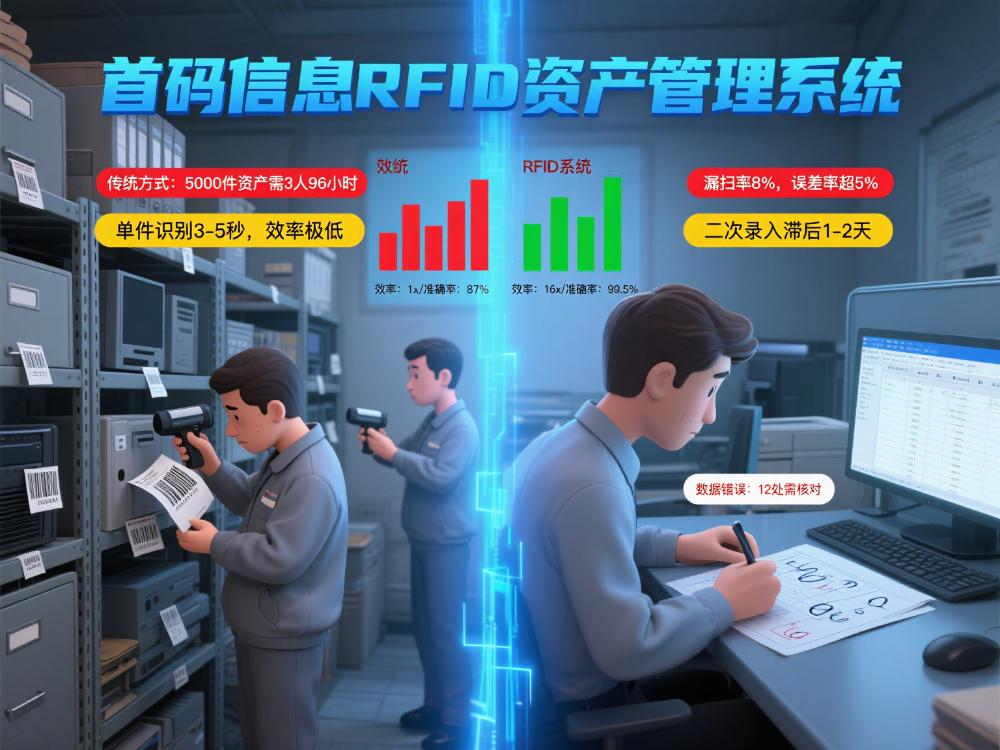

传统盘点需人工逐件操作 —— 用扫码枪对准资产条码(或手动输入资产编号),单件资产识别平均需 3-5 秒,遇到条码磨损、褶皱,还需反复调整角度,耗时更长。这种 “一对一” 的识别模式,在资产数量超过 1000 件时,效率极低。某行政单位统计,5000 件办公资产用传统方式盘点,3 人需连续工作 4 天(约 96 小时)(来源:《办公室业务》2023 年第 4 期《行政单位资产盘点效率调研》)。

而 RFID 系统支持批量识别,手持采集器在 1-3 米距离内,每秒可读取 30-50 个标签,无需逐件对准。上述行政单位引入 RFID 后,5000 件资产盘点仅需 2 人耗时 6 小时,效率提升 16 倍(来源:《物联网技术》2023 年第 3 期《行政资产 RFID 盘点案例》)。传统方式的 “逐件依赖”,使其无法应对大规模资产盘点需求,随着企业资产数量增长,盘点耗时会呈线性增加。

短板二:数据记录易出错,二次录入加剧滞后

传统盘点的 “人工干预环节多”,导致数据准确性难以保障:一是扫码时易漏扫(如货架底层资产被遮挡),某制造企业传统盘点的漏扫率达 8%;二是手动记录时易写错编号(如将 “0” 误记为 “6”),数据误差率超 5%(来源:《制造业自动化》2022 年第 12 期《传统资产盘点误差分析》);三是盘点后需将纸质数据或 Excel 表格二次录入系统,这个过程不仅增加 1-2 天工作量,还可能产生新的录入错误。

RFID 系统则实现 “识别即记录”—— 采集器读取标签后,数据实时同步至管理系统,无需人工干预,漏扫率可控制在 0.5% 以下,数据误差率接近 0。某医院用传统方式盘点 300 台医疗设备,二次录入后发现 12 处数据错误,需重新核对;改用 RFID 后,数据零误差,且无需二次录入,节省 1 天工作量(来源:《中国医疗设备》2023 年第 5 期《医疗资产盘点方式对比》)。传统方式的 “人工数据链路”,使其难以避免错误与滞后,影响后续资产核算与调度。

短板三:场景适配性差,复杂环境易失效

传统盘点对环境与资产形态的适配性弱:一是金属、液体环境会遮挡条码,如金属货架上的资产条码,扫码枪需紧贴才能识别,某仓库金属货架上的资产,传统盘点识别成功率仅 65%;二是隐蔽位置资产(如天花板灯具、设备底部)难以操作,需拆卸或移动资产才能扫码,某工厂为盘点设备底部资产,需停工 2 小时拆卸设备(来源:《工业工程》2023 年第 2 期《工业场景传统盘点难点分析》);三是动态资产(如运输中的托盘、移动设备)无法实时追踪,传统方式需等资产静止后才能盘点,导致盘点数据与实际位置脱节。

RFID 系统则适配多种复杂场景:抗金属标签可在金属表面稳定识别,成功率超 95%;非接触读取特性,无需移动隐蔽位置资产即可识别;固定式阅读器还能对动态资产实时追踪。某物流仓库用传统方式盘点运输中的 500 个托盘,需等托盘卸车后逐一扫码,耗时 8 小时;用 RFID 固定式阅读器,托盘在运输过程中即可完成识别,耗时 1 小时(来源:《物流技术与应用》2023 年第 6 期《物流资产盘点场景对比》)。传统方式的 “环境依赖”,使其在复杂场景中难以高效应用,甚至需暂停正常运营配合盘点。

短板四:复盘追溯难度大,问题定位效率低

传统盘点若发现 “账实不符”,需人工逐件核对采购记录、领用登记、调拨凭证,过程繁琐且耗时。某企业传统盘点后发现 20 件资产 “账实不符”,3 人耗时 3 天才定位到问题(多为调拨时未记录)(来源:《企业管理》2022 年第 11 期《传统资产复盘难点案例》)。

RFID 系统则留存完整的盘点轨迹 —— 包括识别时间、位置、采集设备,管理人员可通过系统快速追溯差异原因,定位问题平均耗时不超过 30 分钟。某零售企业用 RFID 盘点后发现 5 件商品缺失,通过系统轨迹查询,10 分钟内即发现是调拨时漏扫节点,及时追回(来源:《商业经济研究》2023 年第 1 期《零售资产复盘效率对比》)。传统方式的 “追溯链路断裂”,使其在出现问题时难以快速响应,增加资产流失风险。