华为这次又整了个大活。就在今天,关于麒麟9030芯片的一项新技术曝光,几乎可以确定会首发搭载在Mate80系列上。

看似只是芯片的一次迭代,但从专利细节和工艺描述来看,这波更新的意义已经不止是“性能更强”那么简单,而是一次从结构层面重塑能效的技术升级。

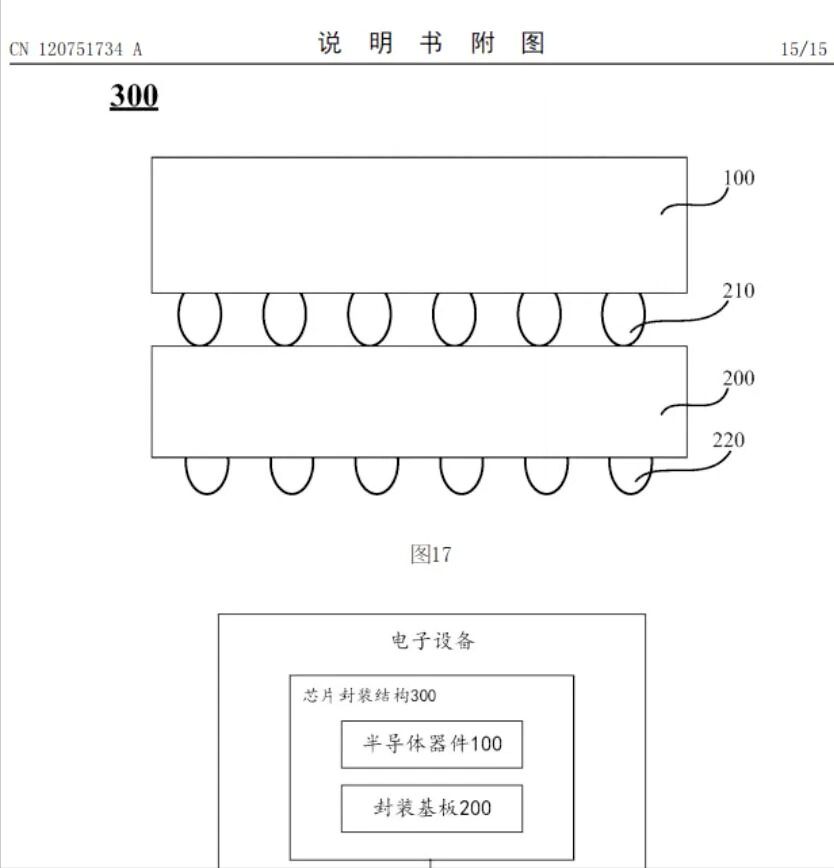

从目前公开的信息看,这次的突破点在于一种全新的封装方式。

华为的技术专利提到,麒麟9030将采用“集成晶体管平面器件”的结构设计,也就是说,晶体管的沟道长度和宽度可以灵活调节。

听起来像是很抽象的术语,其实通俗来说的话就是:芯片不再是“定死的模具”,而是可以在不同部分根据需求调整性能与能耗的平衡。

这就像在一台车上,不同路段自动调整档位——平路提速,坡道省油,整体效率更高。

更关键的是,麒麟9030采用了平面与垂直晶体管结合的3D工艺结构。

过去我们习惯用“制程”去衡量一颗芯片的先进程度,比如7nm、5nm、3nm,但这次华为走的是“结构创新”路线,不单靠制程升级,而是通过芯片内部的三维布局,让信号传输路径更短,电流更稳定。

简单说,这不是堆料,而是改造电路走向,让功耗直接降下去、发热也变少。

在晶体管密度不变的前提下,麒麟9030通过这种平面+垂直结合的方式,让每个晶体管能“多干点活”,不仅计算速度更快,还能减少漏电和能量浪费。

过去CPU的发热,往往就来自这些微小的电流损耗,现在华为等于是从物理层面动刀,把能效问题直接在“源头”上解决。

去年Mate70系列搭载的麒麟9020已经让华为在性能和功耗平衡上找回了节奏。

那时结合鸿蒙NEXT系统,整体性能比上一代Mate60提升约40%。

而这次的麒麟9030虽然没有在制程平台上“突破壁垒”,但从专利内容和研发路线来看,良品率更高、功耗控制更稳,算得上是真正意义上的“稳进式升级”。

另外一个值得注意的细节,是这项新工艺可能会让Mate80系列告别主动散热风扇。

去年的Pura X机型通过将内存模块集成到芯片内部,实现了功耗降低5%的成果,如今麒麟9030的封装优化,基本延续了这种“模块一体化”的思路。

Mate80系列据传将采用微泵液冷方案,这说明华为对芯片本身的发热控制已经足够自信。

没有风扇,还能保持性能稳定运行,这在旗舰手机里可不常见。

这种思路其实挺有华为的风格。别人都在堆风扇、做厚散热板,华为反而反其道而行之,从内部结构出发去解决发热。

这有点像Mate60时代他们做的“自研通信模块”——当大家还在拼外挂,华为已经在底层融合了。它不是简单堆料,而是用工程思维把“效率”榨到极致。

当然,麒麟9030能否像外界预期那样大幅提升性能,还得看它和鸿蒙6.0的协同优化。毕竟系统调度能力决定了硬件能发挥几分潜力。

鸿蒙6.0在AI调度、线程优化、功耗管理上做了全栈升级,能让芯片在多场景下做到“既快又稳”。特别是在影像、AI计算、车机互联等多任务负载下,这种软硬结合的能效协同会更明显。

从现在的爆料来看,麒麟9030更像是一场“结构革命”而不是参数升级。

它不是去和台积电比制程节点,而是在既有技术条件下把晶体管设计和封装工艺发挥到极限。

这种技术路线的优势在于,它能在不依赖外部代工突破的前提下,实现性能提升和能效优化,也让华为在供应链不确定的情况下有了更稳定的产品节奏。

再往后看,麒麟9030的思路可能也会延伸到更多产品,比如Pura系列、车机芯片、甚至是可穿戴设备。

尤其是那套可调沟道设计,如果在未来能做到动态调节,那几乎等于让芯片具备“自我适应”能力。它能根据场景自动调整功耗和计算强度,从手机到车载系统,都能共享这项底层技术。

当然,我们也得理性看待。专利从公开到量产,中间还有测试、验证、成本等一连串现实问题。

3D晶体管的封装工艺复杂度高,良率能否维持在高水平,仍需要验证。

但从趋势上看,华为已经找到了自己的节奏:不靠盲目追赶制程,而是靠封装、架构、系统协同,在有限条件下实现突破。

所以,这次麒麟9030的“新技术”曝光,不仅仅是性能更强的问题,而是象征着华为在芯片道路上从“求解”走向了“自解”。

如果Mate80真能把这种结构创新落地,我们很可能会看到一台“无风扇也不烫手”的高性能旗舰。那时候,国产芯片的天花板,或许又要被重新定义了。

你觉得这种“靠结构赢性能”的路线,是华为的无奈之举,还是它真正的底层实力?欢迎评论区聊聊。