公元 960 年正月,坐上龙椅的赵匡胤,夜里总做同一个噩梦:有个武将握着和他当年一样的兵权,带着士兵闯进皇宫。

这天早朝,他盯着殿下文武百官,突然问宰相赵普:“自唐末到现在,53 年换了 5 个朝代,皇帝换得比衣服还勤,这到底是为啥?” 赵普磕了个头直言:“还不是因为武将权力太大!手里有兵又能调兵,一旦翻脸谁能管住?” 这话戳中了赵匡胤的痛处 —— 他自己就是最好的例子。

当时的禁军是全国最精锐的部队,全由一个 “殿前都点检” 管着,相当于手握全国兵权的 “总司令”。赵匡胤当年就是靠这个职位起家的,如今想起仍后背发凉:“这位置必须废掉,兵权得攥在我自己手里!”

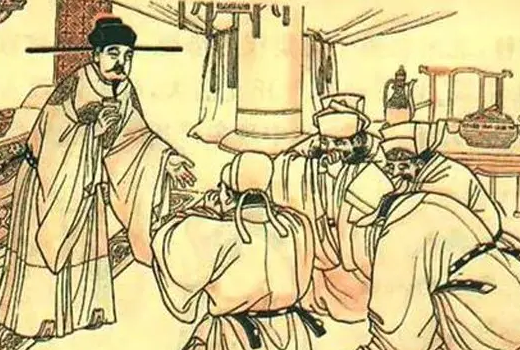

建隆二年的一个雪夜,赵匡胤摆了桌酒席,请来了石守信、高怀德等禁军老将领。酒过三巡,他突然叹了口气:“我这皇帝当得太累了,不如当年做将军时快活。”

石守信等人忙问缘由,赵匡胤苦笑道:“谁不想坐这龙椅呢?要是哪天你们的部下也给你们披黄袍,你们能拒绝吗?” 这话吓得众将连忙跪地求饶。赵匡胤见状趁热打铁:“你们不如交出兵权,我给你们良田美宅、金银珠宝,咱们做个安稳的富贵兄弟。”

这就是历史上著名的 “杯酒释兵权”。可罢免老将领只是第一步,赵匡胤心里早有更周密的盘算。他深知,光靠人情收缴兵权不够,必须建立一套让武将 “想反也反不了” 的制度。

几天后的朝会上,一道圣旨震惊朝野:废除 “殿前都点检” 职位,把禁军拆成三个部分,分别交给殿前都指挥使、侍卫马军都指挥使和侍卫步军都指挥使管,这三个机构合称 “三衙”。赵匡胤特意强调:“三衙互不统属,凡事直接向我汇报,谁也不许管谁的事!”

拆分禁军还不够,赵匡胤又抛出了更狠的一招 —— 设立枢密院。他任命文官赵普兼任枢密使,掌管全国军事调动和部署,可又特意加了条规矩:“枢密院只能发命令,手里一个兵都没有;三衙能管兵练兵,却连调一个排的权力都没有。”

有次边关告急,枢密院连夜拟定调兵方案,派使者拿着文书去三衙调兵。可殿前都指挥使李继勋看完文书直接摆手:“没有皇帝的兵符,就算你把文书念烂,我也不能给一兵一卒。” 使者急得跳脚,李继勋却慢悠悠地说:“这是陛下定的规矩,你找我没用。”

直到使者拿着皇帝亲自签发的兵符赶来,三衙才肯派兵。更绝的是,赵匡胤还规定:打仗时另外派将领指挥,打完仗将领立刻交兵权回京城,士兵回三衙归建。这样一来,将领和士兵平时见不着面,就算想造反都不知道该找谁。

这套制度就像把兵权切成了三块蛋糕:三衙有 “管兵权”,枢密院有 “调兵权”,最终的 “决定权” 牢牢攥在皇帝手里。有人给赵匡胤算过:要调动一支万人军队,得经过枢密院拟令、皇帝画押、三衙派兵、临时派将四道手续,少一道都动不了一兵一卒。

制度推行后,武将们心里虽有怨气,却没人敢作乱。有个叫王彦升的将领,当年跟着赵匡胤兵变,仗着功劳半夜闯到宰相家敲诈勒索。赵匡胤知道后,直接把他贬到偏远地方,还特意下诏:“今后武将敢干预朝政,一律严惩不贷!”

为了进一步压制武将,赵匡胤还抬高文官地位。他在宫里立了块碑,告诫后代皇帝:“不得杀文臣士大夫。” 有次文官梁梦升弹劾武将郭贵,郭贵找人诬告梁梦升,赵匡胤却把梁梦升提拔升官,还警告郭贵:“再敢刁难文官,我饶不了你!”

他常对大臣说:“就算文官贪腐,危害也比不上武将叛乱。” 当时的枢密院和中书门下并称 “东府西府”,一文一武互相监督,武将再也没法像五代时那样飞扬跋扈了。有个老将军私下抱怨:“现在带兵比当和尚还规矩,动一步都得看文书。” 可抱怨归抱怨,谁也不敢越雷池一步。

这套军权制衡制度,彻底解决了武将专权的难题。宋朝 320 年里,几乎没发生过像样的武将叛乱,比同期的辽、金、元存续时间都长。而且因为内部稳定,宋朝的经济空前繁荣,GDP 一度占到世界的 22%,汴京成了当时世界上最大的城市。

可凡事有利就有弊。三衙和枢密院互相牵制,导致打仗时效率极低。有次西夏入侵,枢密院和三衙为 “该派骑兵还是步兵” 争论了三天,等军队好不容易调出去,西夏军早就抢完撤退了。更严重的是,“兵不知将,将不知兵” 的制度,让宋军战斗力越来越弱,后来面对辽、金的进攻,总是打败仗,只能靠送岁币换和平。

有人说赵匡胤的制度太 “保守”,可他有自己的苦衷。经历过五代十国的战乱,他见过太多皇帝因为兵权旁落而家破人亡。他曾对儿子说:“我宁可让军队弱一点,也不能让武将再作乱。”

从防止叛乱的角度看,赵匡胤的制度无疑是成功的。他用一套精密的制衡之术,把武将的权力关进了笼子,开创了一个长期稳定的王朝。可从国家发展的角度看,这种过度制衡又成了束缚手脚的枷锁。这或许就是历史的无奈 —— 没有完美的制度,只有适合当时的选择。