读书,品诗,看电影

悟人生

我是威评书影史

01

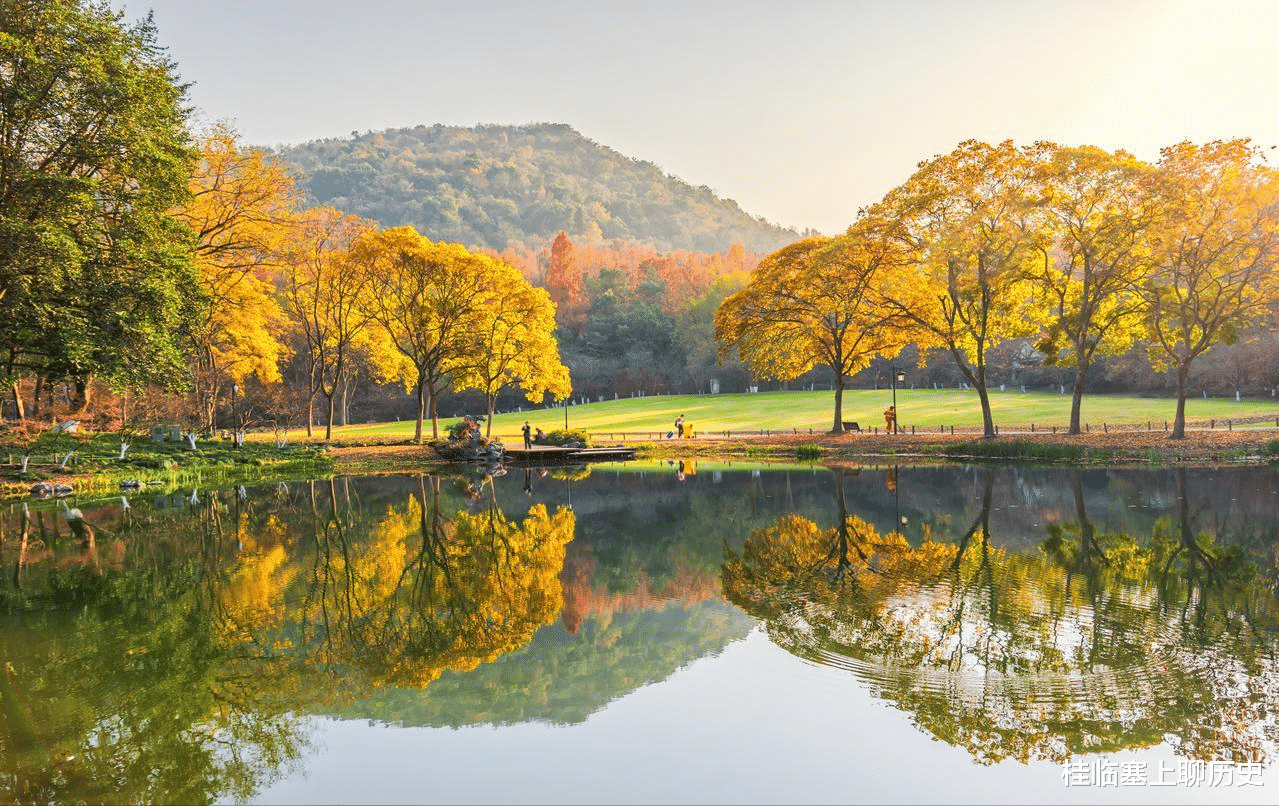

《秋望》

明·李梦阳

黄河水绕汉宫墙,河上秋风雁几行。

客子过壕追野马,将军弢箭射天狼。

黄尘古渡迷飞挽,白月横空冷战场。

闻道朔方多勇略,只今谁是郭汾阳。

明朝诗人李梦阳一首《秋望》诗,通过描绘秋景和边疆的景象,表达了对国家安危的担忧和对能臣良将的渴望。

这首诗犹如一幅泼墨山水与金戈铁马交织的壮阔画卷,以凝练的笔触勾勒出边塞秋日的苍茫气象。开篇"黄河水绕汉宫墙"一句,以拟人手法赋予黄河奔腾的生命力,那咆哮的浊浪如同巨龙盘踞在长安城外,既是地理屏障,更是王朝命脉的象征。

河面上"塞上秋风"裹挟着肃杀之气,掠过"雁几行"的阵列,这南飞的候鸟恰似传递军情的信使,在灰蒙天际划出惊心动魄的虚线。

中联"客子过壕追野马,将军韬箭射天狼"形成精妙对仗,将镜头推向边关最前线。士兵们跨越战壕的身姿与惊窜的野马构成动态剪影,暗喻边防将士时刻保持的高度警觉;而将军"韬箭"的细节描写,则通过借代修辞展现其枕戈待旦的英姿。

"射天狼"的典故更如金石之音,既点明抗击外敌的军事目标,又暗含对良将的深切呼唤。

颈联笔锋陡转,以蒙太奇手法切换战场特写:"黄尘古渡"与"白月战场"形成冷暖色调的强烈碰撞,那飞扬的纤索犹如历史长鞭抽打着时空,将古渡的沧桑与战场的凄冷熔铸成青铜般的质感。

尾联"闻道朔方多勇略"的转笔堪称绝妙,先以传闻造势,再以"只今谁是郭汾阳"的反问收束,如黄钟大吕般叩击人心——这既是诗人对盛唐名将郭子仪的深情追慕,更是对当朝缺乏擎天玉柱的沉痛叩问。全诗在秋声雁影中注入家国忧思,让铁马冰河的壮美与人才凋零的隐忧形成巨大张力,堪称明代边塞诗的扛鼎之作。

02

李梦阳,是复古派前七子的领袖人物,一生提倡“文必秦汉,诗必盛唐”。除了在文学方面的成就,他的人品也是令后人钦佩。性格耿直,嫉恶如仇,曾多次被冤入狱,但从没有因此屈服,反倒越挫越勇,毫无畏惧之情。

李梦阳的刚直不阿不仅体现在他的诗文创作中,更贯穿于他跌宕起伏的人生轨迹。当权阉刘瑾把持朝政时,满朝文武噤若寒蝉,唯独李梦阳敢以《代劾宦官状》直陈其罪,笔锋如刀,将刘瑾贪暴之状昭示天下。这份奏章虽令他身陷囹圄,却在诏狱墙壁上留下了"铁骨铮铮"四个血书大字,连狱卒都为之动容。

在文学主张上,他的执拗同样令人惊叹。当好友何景明提出"舍筏登岸"的改良主张时,李梦阳立即写下《驳何氏论文书》,坚持复古要"如临摹古帖,一笔不可易"。这场论战看似固执,实则蕴含着他对文化本真的坚守。晚年谪居开封时,他仍每日晨起临摹《石门颂》,用颤抖的手在宣纸上复刻汉代风骨,仿佛要通过笔墨穿越时空,与古人进行精神对话。

最令人称奇的是,这位以复古著称的文坛领袖,在民间却有着截然不同的形象。江西百姓至今流传着他智斗宁王的故事——当藩王强占民田时,他假意献诗"千年鱼鳖游莲沼,万载蛟龙护御碑",暗中将诉状藏于诗卷呈送正德皇帝。

这种以文为剑的智慧,展现了他刚烈性格中机敏的一面。正如他在《空同子》中所言:"丈夫处世,当如古剑鸣匣,不鸣则已,一鸣惊人。"这种糅合了书生意气与政治智慧的特质,正是李梦阳留给后世最珍贵的精神遗产。

03

这首诗写于弘治年间,其时,鞑靼屡扰,西北边境多有战事,李梦阳出使西北前线,有感而发,遂成此诗。这首《秋望》秋景诗,充满渴望,人生还是要心怀家国天下情怀广阔!秋日的边塞,风沙卷起枯黄的草叶,远处的烽火台在暮色中若隐若现。

李梦阳勒马驻足,望着这片苍茫的土地,心中涌起无限感慨。将士们的铠甲上沾满尘土,眼神却依然坚毅如铁。他们守护的不仅是脚下的疆土,更是千万百姓的安宁与希望。

这壮阔的景象背后,是无数人的血与泪。李梦阳提笔写下诗句,字字铿锵,仿佛要将胸中的豪情与忧思尽数倾泻。他知道,真正的诗人不应只沉醉于风花雪月,更应心怀天下,以笔为剑,书写时代的悲欢。

夜深了,军营里的篝火仍在跳动,映照着士兵们疲惫却坚定的脸庞。李梦阳想起京城的繁华,想起那些仍在吟咏春花秋月的文人,不禁叹息。家国动荡之际,唯有挺起脊梁,方能不负此生。他抬头望向星空,北方的星辰格外明亮,仿佛在诉说着某种永恒的信念——无论世事如何变迁,总有人愿意为这片土地负重前行。

诗成,墨迹未干,风已将其中的豪迈与苍凉吹向远方。或许千百年后,仍会有人读到这些文字,感受到那份跨越时空的家国情怀。

04

人生也是如此,很多人终日奔波于日常的零碎与鸡毛蒜皮中,生活艰难,可是依旧心怀天下。这也是明白,没有大家的安稳,哪里能有小家的稳当?

他们像暗夜里的萤火虫,微弱却执着地亮着光。菜市场卖豆腐的老王每天凌晨四点起床,磨豆煮浆的间隙总爱听国际新闻;送外卖的小李电动车后箱里永远塞着本翻旧的《全球通史》;就连巷口修鞋的张师傅,钉鞋掌的铁锤声里都带着股忧国忧民的节奏。这些被生活压弯了腰的普通人,心里却装着整个地球仪的重量。

这种看似矛盾的生存姿态,实则是中国人最朴素的生存智慧。就像江南雨季的苔藓,在阴暗处也能蔓延出翡翠般的生机。他们懂得门前积雪要自己扫,更明白只有整条街的雪都化了,自家的屋檐才能滴落真正的春水。这些都不是偶然,而是千百年来"修身齐家治国平天下"的文化基因,在平凡人血脉里的自然流淌。

当代社会的吊诡之处在于,越是微观的个体,越需要宏观的视野。外卖骑手要懂平台算法,菜农得看期货行情,连广场舞大妈都在关注养老金政策。这种"小人物的大格局",恰似蒲公英的种子,越是贴近尘埃,越要仰望星空。

就像那个在工地午休时用钢筋头在地上画世界地图的农民工,粗糙的手指划过七大洲时,混凝土的灰尘里也能开出理想主义的花。

-作者-

威评书影史,自评自说自开怀,更多诗评、书评、影评,给您不一样的感觉。

![老子愿意[呲牙笑]高人:道德经谁写的?记者:老子。高人:老子为什么写道德经?](http://image.uczzd.cn/16128029630913633739.jpg?id=0)