明朝嘉靖年间,江南苏州府吴江县。

石生,字玉川,本是吴江县一个贫苦书生。其父原是县衙小吏,因耿直不阿,得罪了权贵,被诬陷下狱,抑郁而终。母亲带着年幼的石生相依为命,靠着纺织度日。石生生性聪颖,七岁便能识字,十岁便能作诗,乡邻都称他为神童。怎奈家道中落,无力延师,只能自学成才。

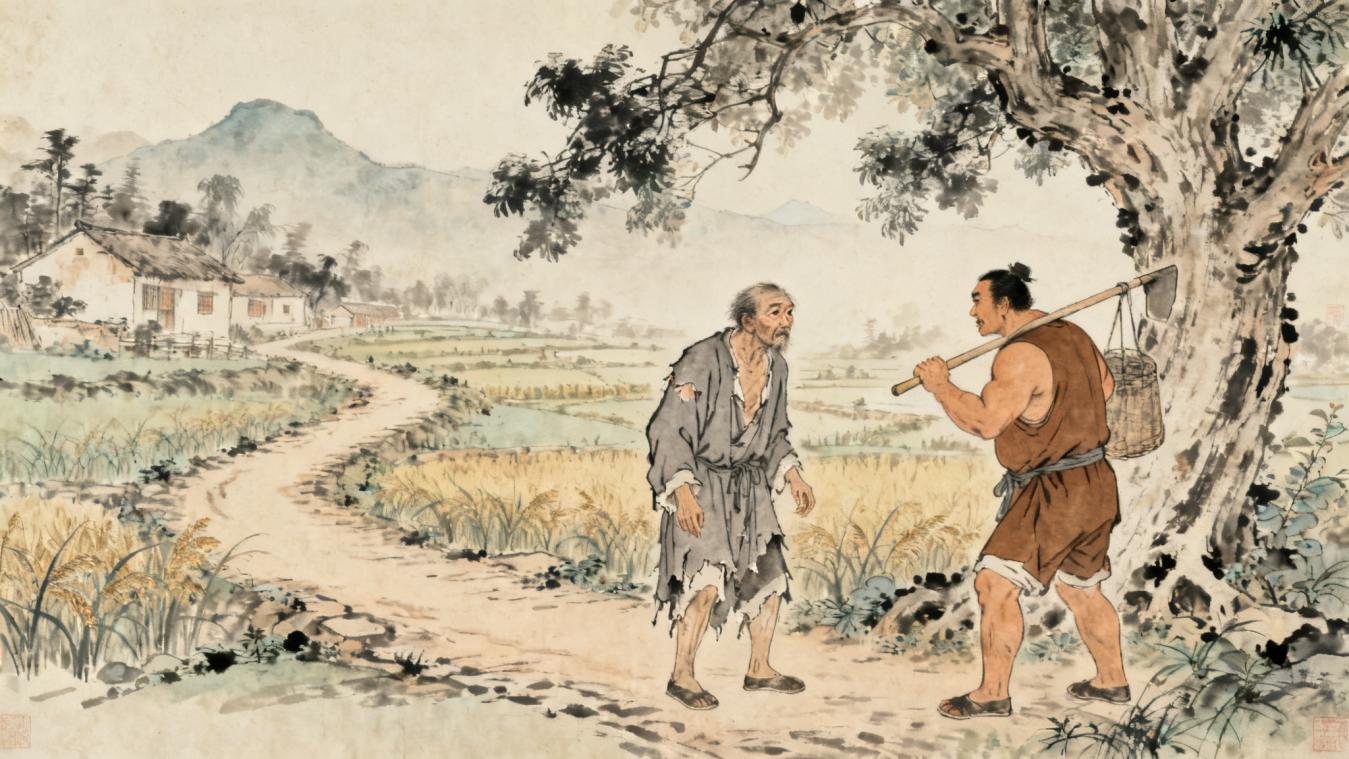

年方弱冠的石生,眉目清秀,气质温雅,只是衣衫褴褛,面带菜色。他每日在村头的老槐树下给孩童们教书,换取些许米粮度日。虽然生活清苦,但石生为人善良,乐于助人,村里无论谁家有困难,他总是第一个伸出援手。

这年夏天,吴江县遭遇百年不遇的大旱,田地龟裂,禾苗枯死,百姓们生活在水深火热之中。石生所教的孩童们也大多辍学回家,帮助家人抗旱。石生看着龟裂的田地,心中焦急万分,却又无能为力。

一日,石生在河边打水时,遇见了一位白发苍苍的老者。老者衣衫破旧,步履蹒跚,看样子也是饥渴难耐。石生见状,毫不犹豫地将自己仅有的半壶水递给了老者。

老者接过水壶,一饮而尽,然后对石生说道:"年轻人,多谢你的慷慨。我看你相貌堂堂,气度不凡,将来必定大有作为。"

石生苦笑道:"老人家说笑了,我不过是个穷书生,连自己都养活不了,哪里谈得上什么大有作为。"

老者神秘地笑了笑,从怀中取出一枚玉佩,递给石生:"这个你拿着,或许将来会有用处。记住,善有善报,恶有恶报,不是不报,时候未到。"

石生接过玉佩,只见玉佩通体翠绿,上面刻着一个 "胡" 字。他刚想询问老者的姓名,老者却已经消失在远方。

几日后,石生正在家中苦读,忽然听到门外传来一阵喧哗。他出门一看,只见一群穿着华丽的仆役簇拥着一顶轿子来到了他家门口。

轿帘掀开,走出一位身穿锦袍的中年男子。男子约莫四十岁左右,面容慈祥,气度不凡。他上下打量了石生一番,然后问道:"你就是石生?"

石生点头道:"正是在下。不知先生有何指教?"

中年男子笑道:"我是本县的富商胡三爷。听闻你学识渊博,为人正直,特来请你到我府中教授我儿读书。"

石生闻言大喜,连忙答应。就这样,石生来到了胡府,开始了他的教书生涯。

胡三爷对石生十分敬重,不仅给他丰厚的薪水,还时常与他探讨学问。石生也不负众望,将胡三爷的儿子胡水生教得十分出色。

胡府中有一位名叫巧娘的丫鬟,年方十六,生得眉清目秀,心灵手巧。巧娘见石生温文尔雅,学识渊博,心中渐渐对他产生了好感。

石生也被巧娘的善良和美丽所吸引,两人经常在花园中偶遇,眉目传情。胡三爷看出了两人的心思,便做主将巧娘许配给了石生。

新婚之夜,石生看着巧娘娇羞的面容,心中感慨万千。他发誓要好好待巧娘,让她过上幸福的生活。

就在石生以为自己的生活会越来越好的时候,一场突如其来的变故打破了他的平静。

这年秋天,胡三爷的生意遭遇了重大挫折,几乎濒临破产。胡三爷整日愁眉不展,日渐憔悴。石生看在眼里,急在心里,却又无能为力。

一日,胡三爷将石生叫到书房,对他说道:"石先生,我知道你是个有才华的人。如今我家道中落,实在无力再供养你了。你还是另寻出路吧。"

石生闻言,心中十分难过。他说道:"胡三爷,您对我恩重如山,我怎能在您危难之时弃您而去?请您放心,我一定会想办法帮助您度过难关。"

胡三爷感动得热泪盈眶,说道:"石先生,你的心意我领了。只是这是我自己的事情,我不能连累你。你还是走吧。"

石生无奈,只好带着巧娘离开了胡府。

离开胡府后,石生和巧娘漫无目的地走在街头。巧娘看着石生憔悴的面容,心中十分心疼。她说道:"相公,你不要太难过了。我们虽然现在一无所有,但我们还有彼此。只要我们齐心协力,一定会渡过难关的。"

石生看着巧娘坚定的眼神,心中重新燃起了希望。他说道:"巧娘,你说得对。我们一定会渡过难关的。"

就在这时,他们遇到了一位名叫铁牛李的壮汉。铁牛李是个豪爽的人,他见石生和巧娘可怜,便收留了他们。

铁牛李告诉石生,他是一个商人,正要去扬州做生意。他邀请石生和巧娘和他一起去扬州,石生欣然答应。

经过数日的跋涉,石生和巧娘终于来到了扬州。扬州是江南的繁华都市,商贾云集,物产丰富。

铁牛李带着石生和巧娘来到了一家客栈住下。第二天,铁牛李便带着石生去拜见了一位名叫白石公的富商。

白石公是扬州城里有名的富商,他见石生谈吐不凡,学识渊博,心中十分欣赏。他说道:"石先生,我看你是个有才华的人。我正好需要一个账房先生,不知你是否愿意屈就?"

石生闻言大喜,连忙答应。就这样,石生在白石公的商行里做起了账房先生。

巧娘也在白石公的府中找到了一份差事,她负责照看白石公的女儿杏儿。杏儿年方十岁,生得活泼可爱,巧娘十分喜欢她。

日子一天天过去,石生在白石公的商行里做得得心应手。白石公对他十分信任,将很多重要的事情都交给了他处理。

然而,石生的成功却引起了商行里其他伙计的嫉妒。其中一个名叫张三的伙计,更是处处与石生作对。

张三经常在白石公面前说石生的坏话,说他野心勃勃,想要夺取商行的控制权。白石公虽然表面上不动声色,但心中却渐渐对石生产生了怀疑。

巧娘看出了其中的端倪,她对石生说道:"相公,你要小心张三。他总是在白石公面前说你的坏话,你要多加提防。"

石生说道:"巧娘,你放心。我做事光明磊落,不怕别人说闲话。"

这日,白石公将石生叫到书房,对他说道:"石先生,我听说你最近和张三有些矛盾。我希望你们能够和睦相处,不要影响了商行的生意。"

石生说道:"白石公,我知道您的意思。我会尽量避免和张三发生冲突的。"

就在这时,张三突然闯进了书房,他手里拿着一张纸,对白石公说道:"白石公,我有证据证明石生私吞了商行的钱财。"

白石公接过纸张,仔细看了看,然后对石生说道:"石先生,这是怎么回事?"

石生接过纸张一看,只见上面记录着一些虚假的账目。他说道:"白石公,这不是我做的。这是有人伪造的。"

张三冷笑道:"石生,你不要狡辩了。这些账目都是你亲手记录的,上面还有你的签名。"

石生仔细看了看账目上的签名,发现确实和自己的签名一模一样。他心中大惊,知道自己被人陷害了。

就在这时,巧娘突然跑了进来,她手里拿着一张纸,对白石公说道:"白石公,我有证据证明是张三伪造了账目。"

白石公接过纸张,仔细看了看,然后对张三说道:"张三,你还有什么话要说?"

张三见事情败露,只好承认了自己的罪行。原来,张三嫉妒石生的才华和白石公对他的信任,便伪造了账目,想要陷害石生。

白石公大怒,当即解雇了张三。他对石生说道:"石先生,对不起,我错怪你了。"

石生说道:"白石公,您不必自责。我知道您也是被人蒙蔽了。"

经历了这件事情后,白石公对石生更加信任了。他不仅给石生涨了薪水,还将自己的女儿杏儿许配给了他。

石生闻言大喜,连忙答应。就这样,石生在扬州找到了自己的幸福。

不久后,石生和杏儿举行了盛大的婚礼。胡三爷也特意从吴江赶来参加婚礼,看到石生如今的成就,他心中十分欣慰。

婚后,石生和杏儿的感情十分深厚。杏儿不仅美丽善良,还十分聪明能干,她经常给石生出谋划策,帮助他处理商行里的事情。

巧娘也为石生感到高兴,她说道:"相公,你现在有了杏儿这样好的妻子,我也放心了。"

石生感动得热泪盈眶,说道:"巧娘,谢谢你一直以来对我的支持和帮助。我会永远记得你的恩情。"

几年后,石生在扬州的生意做得越来越大。他不仅成为了白石公商行的总经理,还自己开了几家店铺,成为了扬州城里有名的富商。

这年春天,石生决定带着杏儿和巧娘回吴江老家看看。当他们回到吴江时,发现这里已经发生了翻天覆地的变化。

原来,在石生离开后不久,朝廷就派来了一位新的县令。这位县令清正廉洁,爱民如子,很快就将吴江治理得井井有条。

石生的母亲看到儿子如今的成就,心中十分欣慰。她说道:"儿啊,你终于出人头地了。我也可以告慰你父亲的在天之灵了。"

石生跪在母亲面前,说道:"母亲,这都是您的功劳。如果不是您含辛茹苦地将我养大,我也不会有今天的成就。"

在吴江的日子里,石生经常和胡三爷一起回忆过去的点点滴滴。胡三爷说道:"石先生,我真为你感到高兴。你现在不仅事业有成,还有两个这么好的妻子。"

石生说道:"胡三爷,这都是托您的福。如果不是您当初收留我,我也不会有今天的成就。"

就在这时,铁牛李突然出现在他们面前。铁牛李说道:"石先生,好久不见。我听说你回吴江了,特意来看你。"

石生大喜,连忙邀请铁牛李进屋喝茶。三人聊起了过去的往事,心中感慨万千。

这日,石生正在家中看书,突然听到门外传来一阵喧哗。他出门一看,只见一群官差簇拥着一位官员来到了他家门口。

官员走到石生面前,说道:"石先生,恭喜您。朝廷听说您学识渊博,品德高尚,特任命您为吴江县令。"

石生闻言大喜,连忙谢恩。就这样,石生从一个富商变成了一名官员。

成为县令后,石生兢兢业业,勤政爱民。他不仅改善了吴江的治安,还大力发展农业和商业,使吴江成为了江南地区的富庶之地。

杏儿和巧娘也在背后默默地支持着石生。她们不仅将家里打理得井井有条,还经常给石生出谋划策,帮助他处理政务。

然而,石生的成功却再次引起了一些人的嫉妒。其中一个名叫李四的乡绅,更是处处与石生作对。

李四经常在暗地里散布石生的谣言,说他贪污受贿,欺压百姓。一些不明真相的百姓也开始对石生产生了怀疑。

石生知道后,心中十分难过。他说道:"我一心为民,没想到却遭到了这样的诬陷。"

杏儿安慰道:"相公,你不要太难过了。身正不怕影子斜,总有一天真相会大白的。"

巧娘也说道:"是啊,相公。我们相信你是清白的。"

这日,李四带着一群人来到县衙,想要逼迫石生辞职。石生沉着冷静地应对着,他说道:"各位乡亲,我知道你们对我有误解。但我可以向你们保证,我是清白的。如果你们有任何证据证明我贪污受贿,我愿意接受任何惩罚。"

就在这时,一位白发苍苍的老者突然走了进来。老者不是别人,正是当年石生在河边遇到的那位老者。

老者对众人说道:"各位乡亲,我可以证明石县令是清白的。他不仅是一个清官,还是一个好人。当年我在河边饥渴难耐,是他给了我半壶水。这样的人怎么可能贪污受贿呢?"

众人闻言,纷纷议论起来。就在这时,李四突然跪了下来,他说道:"石县令,我对不起您。是我嫉妒您的才华和成就,才编造了那些谣言。请您原谅我。"

石生看着李四,说道:"李四,我可以原谅你。但你要记住,做人要光明磊落,不要嫉妒别人的成就。"

李四连连点头,说道:"石县令,我记住了。我以后一定会改过自新的。"

经历了这件事情后,石生在吴江的威望越来越高。百姓们都十分爱戴他,称他为 "石青天"。

几年后,石生因为政绩卓著,被朝廷提拔为苏州知府。他带着杏儿和巧娘来到了苏州,开始了新的生活。

在苏州的日子里,石生依然保持着清正廉洁的作风。他不仅改善了苏州的治安,还大力发展农业和商业,使苏州成为了江南地区的经济中心。

杏儿和巧娘也在背后默默地支持着石生。她们不仅将家里打理得井井有条,还经常给石生出谋划策,帮助他处理政务。

随着时间的推移,石生和杏儿、巧娘的感情越来越深厚。他们一起经历了风风雨雨,一起分享了喜怒哀乐。

石生经常对杏儿和巧娘说道:"我这一生能够遇到你们,是我最大的幸运。我会永远爱你们,永远珍惜我们之间的感情。"

杏儿和巧娘也说道:"相公,我们也会永远爱你,永远支持你。"

石生和杏儿、巧娘的故事在苏州传为佳话。人们都说,石生是一个有情有义的人,杏儿和巧娘是两个贤惠善良的妻子。

石生也经常对自己的子女说道:"做人要善良,要正直,要乐于助人。只有这样,才能得到别人的尊重和爱戴。"

这日,石生正在府中处理政务,突然听到门外传来一阵喧哗。他出门一看,只见一位身穿袈裟的和尚来到了府门口。

和尚走到石生面前,说道:"石大人,贫僧是来自普陀山的僧人。听闻您是一个清官,特来拜访。"

石生连忙邀请和尚进屋喝茶。和尚说道:"石大人,我看您面带愁容,是不是有什么心事?"

石生说道:"大师,实不相瞒,我最近确实有些烦恼。我虽然做了很多好事,但总觉得还不够。我想为百姓做更多的事情,但又不知道从何做起。"

和尚说道:"石大人,您不必烦恼。您已经做得很好了。只要您保持初心,继续为百姓做事,就一定会得到好的回报。"

石生说道:"大师,谢谢您的指点。我会记住您的话的。"

就在石生以为自己的生活会越来越顺利的时候,一场突如其来的灾难打破了他的平静。

这年夏天,苏州遭遇了百年不遇的洪水。洪水泛滥,房屋倒塌,百姓们流离失所。

石生见状,心中焦急万分。他立即组织人员进行救灾,自己也亲自上阵,和百姓们一起抗洪救灾。

在救灾的过程中,石生不慎感染了风寒,病倒了。杏儿和巧娘十分担心,日夜照顾着他。

石生躺在病床上,看着杏儿和巧娘憔悴的面容,心中十分难过。他说道:"杏儿,巧娘,对不起,我让你们担心了。"

杏儿说道:"相公,你不要说这样的话。我们是夫妻,应该互相照顾。你一定要好好休息,早日康复。"

巧娘也说道:"是啊,相公。我们相信你一定会好起来的。"

经过数日的治疗,石生终于康复了。当他走出房门,看到百姓们都平安无事,心中十分欣慰。

就在这时,和尚突然出现在他面前。和尚说道:"石大人,恭喜您通过了最后的考验。您已经达到了人生的最高境界。"

石生说道:"大师,我不明白您的意思。"

和尚说道:"石大人,您这一生中经历了很多磨难,但您始终保持着善良和正直的品格。您不仅帮助了很多人,还为百姓做了很多好事。您的功德已经圆满了。"

石生说道:"大师,我只是做了我应该做的事情。我觉得这是每个人都应该做的。"

和尚说道:"石大人,您的境界已经很高了。您已经超越了普通人的境界,达到了圣人的境界。"

随着时间的推移,石生在苏州的威望越来越高。百姓们都十分爱戴他,称他为 "石圣人"。

石生也经常对自己的子女说道:"做人要善良,要正直,要乐于助人。只有这样,才能得到别人的尊重和爱戴。"

石生的子女们也都继承了他的优良传统,他们都成为了对社会有用的人。

多年后,石生安详地离开了人世。百姓们都十分悲痛,纷纷前来悼念他。

杏儿和巧娘也在石生去世后不久离开了人世。她们的爱情故事在苏州传为佳话,成为了人们传颂的经典。

石生的精神也一直传承下去,影响着一代又一代的人。人们都说,石生是一个伟大的人,他的精神将永远激励着人们前进。

时光荏苒,岁月如梭。几百年过去了,石生的故事依然在苏州流传着。人们经常在茶余饭后谈论着石生的故事,感叹着他的善良和正直。

据说,在石生去世后,有人在普陀山看到过他。他和杏儿、巧娘一起在普陀山修行,过着平静而幸福的生活。

也有人说,石生已经得道成仙,成为了天上的神仙。他经常下凡来帮助那些需要帮助的人,继续着他的善举。