2025年学科奥林匹克竞赛的赛程已明确铺展,中国化学奥林匹克竞赛决赛将于10月24日至29日在安徽合肥中国科学技术大学举办,全国中学生物理奥林匹克竞赛决赛紧随其后,于10月25日至29日落户福州师范大学及福州师范大学附属中学。

而备受瞩目的全国中学生数学奥林匹克竞赛决赛(CMO)则将于11月24日至30日在山西大学附属中学拉开帷幕。这场覆盖秋冬的顶尖智力角逐,不仅标注着学科竞赛的年度坐标,更折射出我国基础学科拔尖人才培养的地域特色与成长规律。

三大奥赛在升学体系中占据着金字塔尖的地位,其认可度与含金量呈现清晰梯度。数学竞赛(CMO)以极致的逻辑抽象性和问题复杂度位居首位,被顶尖高校视为筛选逻辑思维能力的核心标尺,清北强基计划中对数学国集选手的保送政策最为宽松。

物理竞赛紧随其后,凭借对数学工具与物理建模能力的双重考察,成为理工科专业选拔的关键依据,其获奖者在清华物理系、工程类专业的招生中拥有显著优势。

化学竞赛虽认可度略逊一筹,但在化学、材料等细分领域的升学助力不容小觑,省一以上奖项即可在强基计划中争取降分机会。三者共同构成了基础学科拔尖人才的核心筛选通道,国集资格更是直接与清北保送资格挂钩。

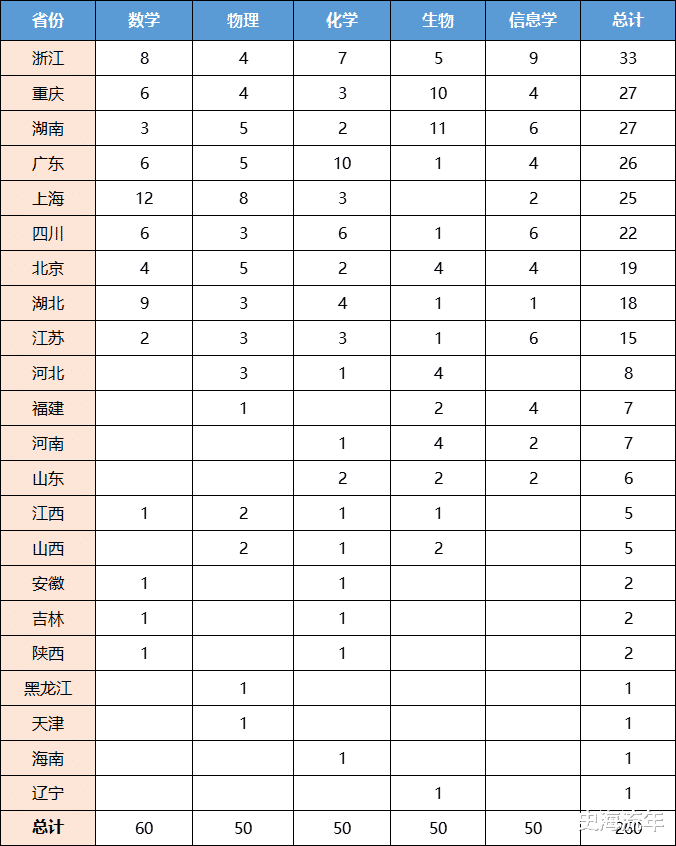

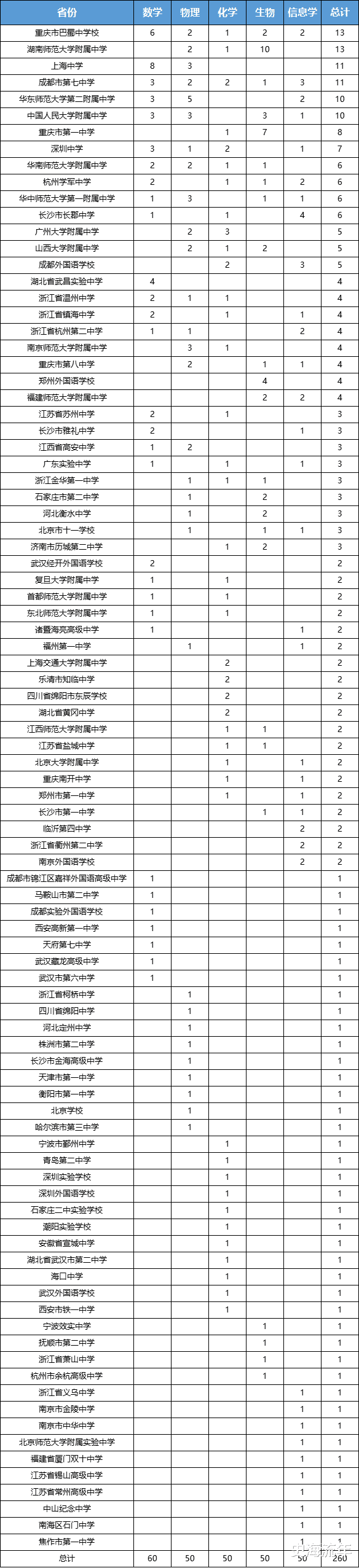

2024年各省国集入选数据清晰勾勒出奥赛实力的地域版图。第一梯队由浙江、湖南、重庆组成,浙江以33人入选的绝对优势领跑全国,尤其在数理领域展现出深厚积淀;湖南凭借27人的入选规模紧随其后,其中物理5人、化学2人、数学3人,学科均衡性突出。

重庆同样以27人跻身第一梯队,巴蜀中学的多学科突破成为重要支撑。第二梯队包括广东、上海等省份,广东以26人入选且化学学科全国领先的表现站稳脚跟,上海则在数学、物理传统优势学科中持续发力。

从高中维度看,湖南师大附中以13人入选国家集训队的成绩成为年度黑马,长郡中学、雅礼中学分别以6人和3人紧随其后,华东师范大学第二附属中学、巴蜀中学等校也展现出强劲竞争力。

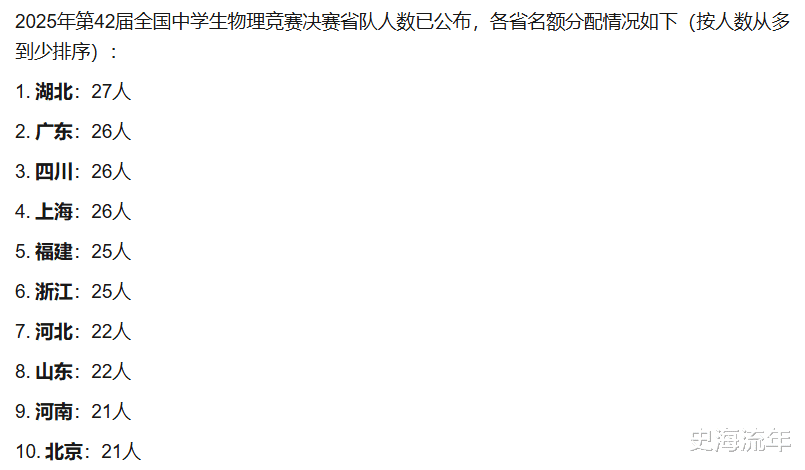

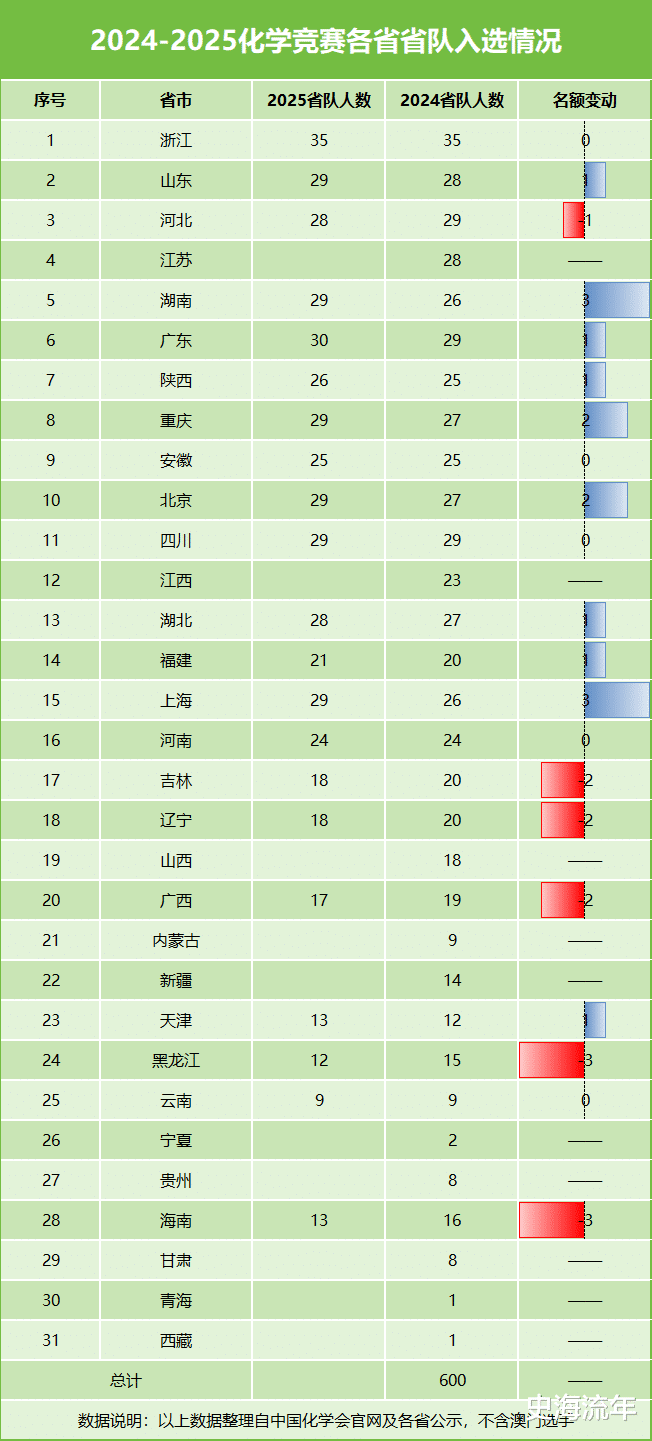

2025年各省省队规模的调整延续了“以赛促优”的动态平衡逻辑。湖南凭借生物竞赛24枚金牌的亮眼表现,省队总人数将增至38人,成为全国规模最大的省队之一;江西作为2026年国赛承办地,借助奖励名额将省队规模从19人激增至27人,实现跨越式增长。

而重庆、河南则因上一年度金牌数未达预期,省队名额有所缩减,竞争压力进一步加剧。这种名额动态调整机制,既保障了传统强省的优势地位,也为承办地和进步省份提供了突破契机。

透过国家集训队选手的年级分布,可窥见三大奥赛的学科特性差异。数学国集常有大量高一高二学生跻身其中,甚至有潜力选手在小学阶段就展现出冲击国集的能力,核心原因在于数学竞赛内容相对独立于中学课程体系,其逻辑推理与抽象思维能力可通过早期专项训练形成突破。

而物理竞赛国家集训队几乎被高三学生垄断,偶有高二学生入选,高一选手难觅踪迹,这源于物理学科对前置知识的强依赖性——不仅需要扎实的中学物理基础,更需掌握微积分等高等数学工具,且建模能力需在长期实践中打磨,难以通过早期速成实现突破。

化学竞赛的年级分布则介于两者之间,高二学生成为中坚力量,既需积累庞大的知识点体系,也依赖实验操作经验的沉淀。

展望2025年三大奥赛的竞争格局,第一梯队的优势将持续巩固。浙江有望在数学、信息学的带动下实现数理化全面突破,尤其在CMO中或斩获8至10个国家集训队的名额;湖南将凭借生物竞赛的绝对优势辐射数理化领域,湖南师大附中、长郡中学的集团军优势可能进一步扩大。

重庆则可能在物理、化学学科实现新的突破,巴蜀中学有望冲击多学科国家集训队的席位。第二梯队中,广东的化学优势将持续释放,上海则可能在物理决赛中借助地域邻近优势取得佳绩,华东师大二附中或成为最大赢家。

著名高中的表现将呈现“强者恒强”与“新星崛起”并存的态势。湖南师大附中有望延续生物学科的统治力,同时在物理、化学领域扩大战果,冲击15人以上国家集训队的规模;长郡中学将在数学、信息学领域保持优势,黎何煜等选手具备冲击国家队的潜力。

浙江的杭州二中、学军中学将继续捍卫数学竞赛的传统优势,预计贡献5至7名国家集训队的选手。福州师范大学附属中学作为物理决赛承办方,可能借助主场优势实现金牌数的突破;山西大学附属中学则有望在CMO中依托东道主便利,刷新校史最佳成绩。

从学科特性到地域分布,从传统强校到新兴力量,三大奥赛的竞争格局始终处于动态演进中。2025年的赛事大幕即将拉开,合肥、福州、太原三地将陆续见证思维的碰撞与成长的蜕变。

无论最终名次如何,那些在推演中锤炼的逻辑、在实验中积累的经验、在竞争中磨砺的意志,终将成为这些年轻学子最宝贵的财富,而这场跨越秋冬的智力角逐,也将持续为我国基础学科发展输送源源不断的拔尖人才。