当论及千古一帝秦始皇嬴政,你的遐思会最先飘往何处?是他横扫六合的雄姿,还是那长城下的风云变幻?是他统一六国的雄图霸业,还是那流传后世的诸多壮举?这位叱咤风云之人,犹如多面魔方,每一面都藏着故事。不知在你眼中,哪一面最具魅力,最能触动心灵,让你难以忘怀呢?是“横扫六国”的雄浑霸气,尽显千古一帝豪迈风姿;是“书同文,车同轨”的高瞻远瞩,筑牢华夏统一坚实根基;还是“焚书坑儒”的诸多争议,引得后世无尽评说?但很少有人知道,这位站在华夏历史顶端的帝王,早年竟是个在赵国忍辱偷生的“弃子”——3岁被父亲抛弃,在追杀中躲躲藏藏,13岁继位却成傀儡,22岁才敢拔剑夺权。 他的一生,是从尘埃到巅峰的逆袭,是一手缔造大一统格局的传奇,却也在晚年的执念里,为秦朝埋下了灭亡的祸根。今天,我们就剖开这位“千古一帝”的一生,看看他到底是如何改写中国历史,又为何让亲手建立的帝国二世而亡。

一、邯郸质子:于恐惧与屈辱中成长的“秦国弃子” 公元前259年,嬴政降生于赵国都城邯郸的一处僻巷小院,彼时的他,命运已悄然埋下跌宕伏笔。他的父亲嬴异人,曾作为秦国质子被送往赵国。于异国飘零,他命运沉浮不定。在那波谲云诡的时代里,他的种种经历,已悄然为后续故事埋下隐秘伏笔。战国局势变幻莫测,身为“质子”,他在赵国的命运恰似雾中花影,未知与变数如影随形,一切皆难以揣度。所谓“质子”,从本质而言,乃是两国为缔结联盟、维系邦交而互派的“人质”。这一角色在历史长河中,承载着诸多政治博弈与外交权衡。倘若秦赵关系生变,嬴异人首当其冲,极易沦为冲突的牺牲品。嬴政的童年,不见皇子应有的尊贵荣耀,唯有“弃子”处境的尴尬难堪。那时光里,缺失了高高在上的尊崇,徒留着身份边缘的困窘。秦赵两国关系素来剑拔弩张。嬴异人身为秦国太子安国君数十子中最不受青睐者,于赵国宛如尘埃,无人将他与随从放在眼里,处境着实凄凉。嬴政从小就被赵国贵族子弟嘲笑“秦狗”,走在路上会被扔石头,去学堂会被孤立,连吃饭都要靠母亲赵姬娘家偷偷接济。更为残酷的是,在他三岁之际,秦国骤然兴兵攻打赵国,一时间,赵国都城邯郸陷入重重围困之中,局势岌岌可危。赵王盛怒不已,心中恨意如熊熊烈火般燃烧。他恼羞成怒,欲将嬴异人诛杀,以此宣泄满腔愤懑,平息心中那难以遏制的怒火。千钧一发之际,嬴异人于商人吕不韦的全力扶持下,如流星般在夜色中策马狂奔,自邯郸仓皇逃离,朝着秦国的方向风驰电掣而去。可这一走,却将年仅三岁的嬴政与赵姬遗落于赵国,自此天各一方,命运跌宕。赵人遍寻嬴异人而不得,一腔怒火无处宣泄,便将这怨愤迁于其母子二人身上,让这对可怜的母子无端承受了这无妄之怒。他们四处搜捕,赵姬只能抱着嬴政躲在娘家的柴房里,白天不敢出门,晚上听着外面的搜捕声发抖。有一次,几个士兵闯进院子,赵姬把嬴政藏在水缸里,自己挡在前面,差点被士兵砍伤。 就这样,嬴政在邯郸的恐惧与屈辱里熬了6年,直到9岁时,嬴异人在秦国成了太子,赵国才不敢再为难他们,把母子俩送回秦国。可回到秦国的嬴政,日子也没好过多——父亲嬴异人眼里只有权力,继母华阳夫人对他冷淡,宫里的人都知道他是“从赵国回来的弃子”,没人真心待他。 这段童年经历,像一根刺扎在嬴政心里。他后来对“分裂”的痛恨、对“权力”的执着,甚至对“背叛”的敏感,都能从这段日子里找到根源——他太怕再次成为任人宰割的弃子,太想掌控自己的命运。

二、亲政夺权:弱冠之年的秦王嬴政以铁血手腕扫除前进障碍。公元前247年,嬴异人溘然长逝,驾鹤西归。其一生跌宕起伏,在风云变幻的战国时代留下了独特印记,自此魂归太虚,为历史长河添了一抹别样色彩。年仅十三岁的嬴政,于危难之际临危受命,毅然登上秦王之位。彼时的他,虽年少稚嫩,却已肩负起秦国兴衰之重任,开启了一段波澜壮阔的历史征程。自此,他开启了波澜壮阔的政治生涯,踏上了风云变幻的征程。但这个“秦王”,只是个摆样子的傀儡——朝政全被两个人把持:一个是吕不韦,他是嬴异人的“恩人”,如今当了丞相,被嬴政尊为“仲父”,权倾朝野; 他在等一个机会。从13岁到22岁,整整9年,嬴政表面上不问政事,暗地里却在观察朝堂局势,培养自己的亲信。他知道,要夺权,就得先除掉嫪毐和吕不韦这两个“拦路虎”。公元前238年,正值弱冠之年的嬴政,谨循秦国旧制,踏上奔赴雍城的征程,于彼处庄重举行“冠礼”。此场庄重仪式,宣告他正式亲政,自此踏上主宰秦国命运的漫漫征程。嫪毐知道,嬴政亲政后肯定会收拾自己,于是决定先下手为强——他偷了赵姬的玉玺,调动士兵发动叛乱,想在雍城杀了嬴政。 可嫪毐太小看嬴政了。嬴政颇具远见卓识,早预料到那人会起兵叛乱。于是,他预先派遣昌平君与昌文君率领军队,悄然在雍城设下埋伏,静候叛贼自投罗网。叛乱初起,秦军如猛虎出笼般迅猛杀出。嫪毐麾下之众,在训练有素的秦军面前,实难抗衡。仅仅片刻,这场叛乱便被迅速平定,烟消云散。嬴政对嫪毐毫不留情,施以车裂之刑。嫪毐与赵姬所生二子亦被诛杀,赵姬则被幽禁于雍城。嬴政对外宣称“永不相见”,尽显帝王决绝果毅。 收拾完嫪毐,嬴政把矛头对准了吕不韦。他先是罢免了吕不韦的丞相之位,把他赶到河南封地;后来又写信给吕不韦,质问他“你对秦国有什么功劳?配得上‘仲父’的称号吗?”,逼得吕不韦只能饮毒酒自杀。仅仅一年光阴,嬴政便以雷霆之势,成功铲除了吕不韦、嫪毐这两大盘踞朝堂的势力,尽显果敢与决绝,为其霸业之路扫平了诸多障碍。他手段果决,雷厉风行,迅速将秦国大权紧握于掌心,展现出卓越的政治手腕与雄图大略。22岁的他,眼神里没有了少年的怯懦,只有铁血帝王的狠辣——他用行动告诉所有人:从今天起,秦国我说了算。

三、统一六国:嬴政亲政后,心怀一统六国之宏愿。经十载征战,他将分裂五百载的华夏大地整合归一,昔日离散之局终成一体,铸就大一统之辉煌。他太清楚分裂的痛苦了——春秋战国500多年,各国打来打去,老百姓流离失所,就像他小时候在赵国那样,任人欺凌。他要结束这一切,让天下只有一个国家、一个君主。为达成此目标,嬴政推行三项举措。

第一,选对人。他不管对方是哪国人,只要有本事就重用。比如李斯,本来是楚国的小吏,嬴政把他提拔成廷尉,让他制定统一策略;比如王翦,是秦国老将,嬴政把全国的军队交给了他,让他率军灭楚;甚至连韩国派来的间谍郑国,嬴政发现他的间谍身份后,不仅没杀他,还让他继续修“郑国渠”——因为他知道,郑国渠能灌溉关中农田,对秦国有利。

第二,用对策略。嬴政采纳李斯的“远交近攻”之计:先和距离远的齐国、燕国搞好关系,集中力量打身边的韩国、赵国、魏国;等灭了这三国,再打楚国、燕国,最后收拾齐国。这个策略就像剥洋葱,一层层把六国逐个击破,没给他们联合反抗的机会。

其三,秦军行事狠辣。征伐赵国之际,秦军遭遇李牧顽强抵抗,战局陷入胶着,秦军虽攻势猛烈,却一时难以攻克。嬴政遣人携重金赠予赵国奸臣郭开,授意其构陷李牧谋反。郭开利欲熏心,遂依计行事,妄图以莫须有之罪名,将李牧置于万劫不复之地。赵王果然上当,杀了李牧,赵国没了名将,很快就被秦国灭亡。灭魏国时,嬴政让秦军挖开黄河大堤,用水淹了魏国都城大梁,魏国国君只能投降。 从公元前230年灭韩,到公元前221年灭齐,嬴政只用了10年时间,就结束了春秋战国500多年的分裂局面,建立了中国历史上第一个大一统的中央集权王朝——秦朝。

统一六国的那天,嬴政站在咸阳宫的城楼上,看着下面跪拜的文武百官,说了一句影响后世两千年的话:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。如今若不更改名号,便难以彰显成功之伟绩,亦无法将此等荣光传于后世。如此一来,成功之事恐难有相称之名,后世亦难晓其辉煌。” 于是,他给自己定了一个新的称号——“皇帝”,取“三皇五帝”之意,从此,中国有了“皇帝”这个称呼。他立下典章规制,自号“始皇帝”,寄望大秦帝业千秋万代。故而诏令后代子孙,依次称“二世、三世,至于万世”,欲使国祚绵延不绝。其心底所盼,乃是秦朝统治能千秋万载、绵延不绝。

四、大一统改革:他做的这些事,影响了中国两千年 嬴政当了皇帝后,没闲着。他知道,光靠武力统一六国还不够,要让天下真正成为“一家人”,必须在制度、文化、经济上彻底统一。于是,他推出了一系列影响深远的改革:

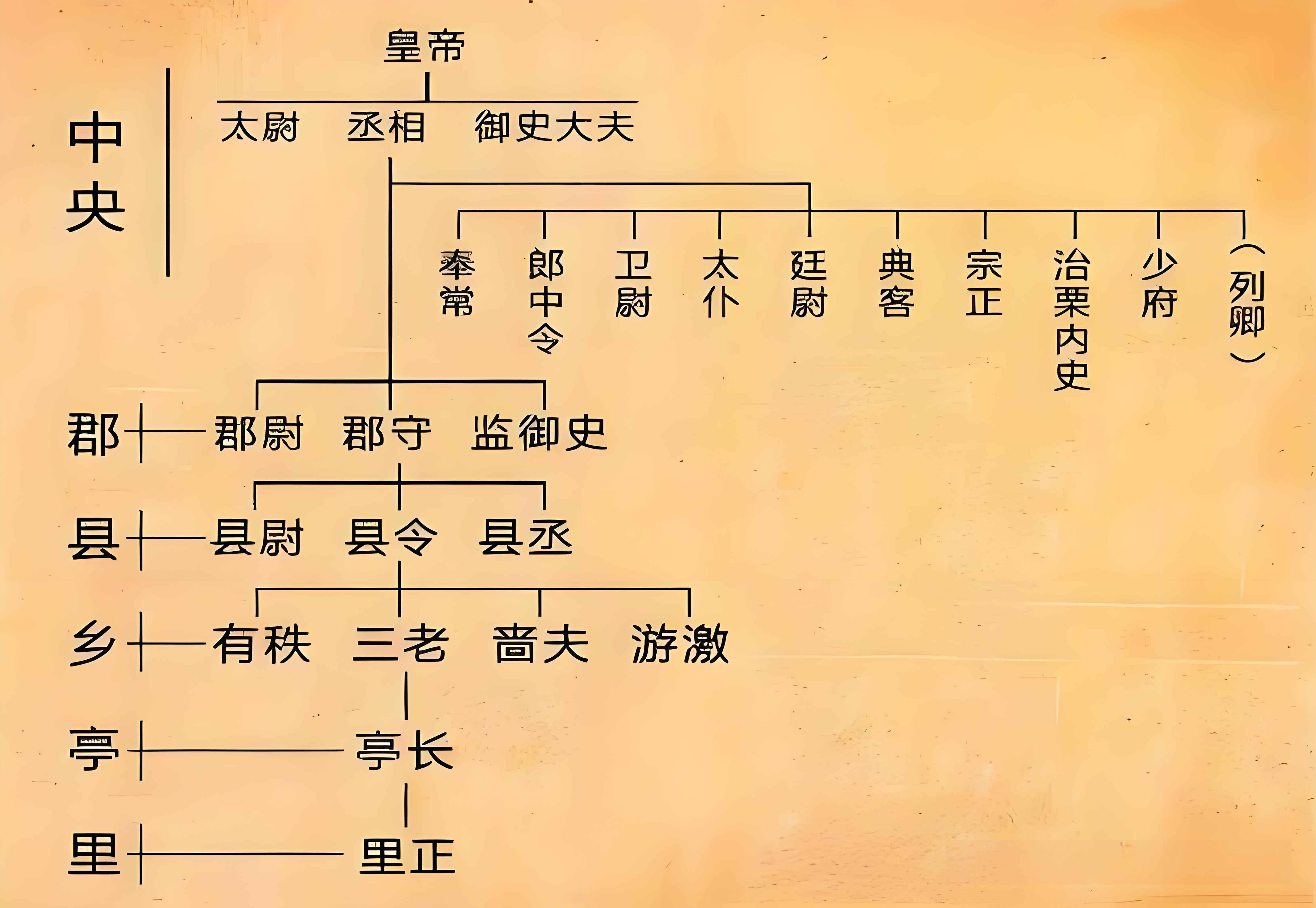

1. 废分封,设郡县:把权力牢牢抓在中央 周朝实行“分封制”,天子把土地分给诸侯,诸侯在自己的地盘上就是“土皇帝”,时间长了就会叛乱。嬴政吸取这个教训,彻底废除分封制,把全国分成36个郡,后来又增加到48个郡;每个郡下面设县,郡的长官(郡守)、县的长官(县令)都由中央任命,而且不能世袭,随时可以调换。 这样一来,地方的权力全归中央,再也不会出现诸侯割据的情况。“郡县制”自诞生后,历经汉、唐、宋、明、清诸朝沿用不辍。它深植于历史长河,逐渐成为中国古代政治制度的核心架构,彰显着强大的生命力与影响力。

2. 书同文,车同轨:消除文化和交通的隔阂 六国灭亡后,各地的文字、车轮间距、度量衡、货币都不一样——楚国人写的字,秦国人看不懂;齐国人的马车,到了赵国就因为车轮太宽,走不了赵国的路; 嬴政觉得这不行,必须统一。他让李斯等人制定了统一的文字——小篆,后来又流行更简便的隶书,从此,全天下的人都用一种文字写字、交流;他统一规定车轮间距为六尺,如此一来,马车得以畅行于全国各地的道路。这一举措极大提升了交通的便利性,促进了各地的交流往来。他以卓绝之能统一度量衡,于长度、重量、体积等方面皆确立全国通行之标准。此举意义非凡,为社会稳定与商贸繁荣奠定了坚实基础。 这些改革,就像给中国装上了“统一的操作系统”——文字统一了,文化认同感就强了;车同轨、度量衡统一了,经济交流就方便了;货币统一了,市场就整合了。从此,“统一”不再是表面的领土统一,而是深入到老百姓生活的方方面面。

3. 修长城,筑驰道:巩固国防,打通全国交通 嬴政统一六国后,北方的匈奴经常来骚扰边境。他派蒙恬率领30万大军北击匈奴,把匈奴赶到了漠北;为了防止匈奴再回来,他又下令把原来燕国、赵国、秦国的长城连接起来,修成了西起临洮、东至辽东的“万里长城”。这座长城,后来成了中国的象征,守护了中原王朝两千多年。于国内,嬴政修筑“驰道”,此乃古代之高速公路也。这一举措不仅展现出非凡的规划与建设能力,更在交通史上留下浓墨重彩的一笔。他以咸阳为中心,修了通往全国各地的驰道,最有名的是“秦直道”,从咸阳到九原郡(今内蒙古包头),全长1800里,路面宽50步,骑兵三天就能从咸阳赶到九原郡。这些驰道,不仅方便了军队调动,也让全国各地的物资、人员交流更顺畅。

五、晚年执念:长生梦碎,沙丘政变埋下亡国祸根 如果嬴政能一直保持清醒,秦朝或许不会二世而亡。然而,当他成功铸就六国统一这一宏伟大业后,自身已悄然发生蜕变。往昔之态不再,仿若脱胎换骨,踏上了另一段截然不同的征程。当权力登至巅峰,一种对死亡的恐惧,如影随形地缠上了他。他觉得自己建立的功业前无古人,应该永远活下去,于是,他陷入了“追求长生”的执念里。 他听信方士的话,说海上有仙山,山里有不死之药。他派徐福带着三千童男童女出海求仙,结果徐福一去不回,据说是去了日本;他又派卢生、侯生去求仙,这两个人求不到仙药,还在背后骂嬴政“刚愎自用”,然后逃跑了。嬴政大怒,下令在咸阳城里搜捕方士,把460多个方士和儒生活埋了——这就是“焚书坑儒”的真相,虽然坑的主要是方士,但也烧了不少儒家典籍,成了他一生的污点。 为了求仙,也为了彰显自己的权威,嬴政还进行了五次大规模巡游。他东到泰山封禅,南到会稽山祭拜大禹,北到碣石(今河北秦皇岛)求仙,每次巡游都带着几万大军,浩浩荡荡,花费巨大。他以为这样能震慑天下,却不知道,长期的巡游和繁重的赋税,已经让老百姓不堪重负。公元前210年,嬴政正处于第五次巡游途中,却不慎染病。这位叱咤风云的人物,终究没能战胜病魔,于沙丘平台(今河北广宗)黯然离世,徒留历史的一声喟叹。一代帝王的传奇人生,就此在漫漫征途上画上了句号。弥留之际,他强撑病体,郑重写下一封遗诏。诏旨之中,他将皇位传于长子扶苏,令其即刻折返咸阳,承继大统。望扶苏能延续王朝往昔之辉煌,使社稷昌隆,国祚绵长。然而,他未曾料到,这道遗诏竟被宦官赵高截留。本应昭告天下的旨意,就此被隐匿于赵高的算计之中,命运的轨迹也因此悄然转向。 赵高是胡亥的老师,他想让胡亥继位,这样自己就能掌权。他寻得丞相李斯,施以威逼利诱之策,言辞凿凿道:“倘若扶苏继位,必定重用蒙恬,届时,您丞相之位恐难保全。”李斯为了自己的权力,竟然答应和赵高合谋,伪造了遗诏,赐死扶苏和蒙恬,立胡亥为太子。 这就是“沙丘政变”。胡亥继位后,成了赵高的傀儡,他不仅没减轻老百姓的负担,反而加重了赋税和徭役,还杀了自己的兄弟姐妹和很多忠臣。转瞬之间,陈胜、吴广于大泽乡揭竿而起,六国旧贵族亦纷起响应,举兵反秦。一时间,秦朝统治如风雨飘摇之大厦,岌岌可危。公元前207年,心怀不轨的权宦赵高,设计逼秦二世胡亥自尽。其心诡谲,妄图继续操控朝政,遂立子婴为秦王,却不想这一举动也未能让他长久得逞。这一更迭,如暗夜惊雷,为秦末风云再添变数。子婴杀了赵高,想挽救秦朝,可此时的秦朝已经积重难返。刘邦率军逼近咸阳,子婴穿着白衣出城投降,秦朝灭亡——嬴政想传万世的王朝,只传了两代,就亡了。

结语:他是千古一帝,也是悲剧的缔造者 秦始皇嬴政的一生,太矛盾了。他是从邯郸质子逆袭成千古一帝的英雄,用10年统一六国,用一系列改革奠定了中国两千年的大一统格局,他的功绩,怎么夸都不过分;无论从何种角度审视,嬴政皆堪称中国历史长河中最为雄毅果敢的帝王。其以卓越之姿,在历史画卷上烙下深刻印记,硬核风范,千古流芳。他让“统一”成为华夏民族的基因,让“皇帝”这个称呼影响了两千年,他修的长城、驰道,他统一的文字、货币,直到今天,还在影响着我们。 有人说他是“暴君”,有人说他是“伟人”,但或许,他只是一个有野心、有能力,却也有缺点、有执念的普通人——只不过,他站在了历史的十字路口,他的每一个选择,都改写了中国的命运。 如果你是嬴政,在统一六国后,会怎么治理秦朝?会避免秦朝二世而亡的悲剧吗?欢迎在评论区留言讨论。